Quelques souvenirs de famille

Mis

à jour le 26 août 2024

Allons y

J'ai essayé de transcrire ici quelques anecdotes qui revenaient souvent dans les histoires que racontaient mes parents. Un peu de tout, mais ce serait dommage que cela disparaisse avec moi ou les rares personnes qui s'en souviennent encore un peu. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à me les confier pour augmenter cette page.

Pour vous y retrouver un peu vous pouvez consulter mon site de généalogie ici.

J'ai également trouvé intéressant de reproduire, sur une page à part, des lettres que j'avais envoyées à mes parents lorsque j'étais enfant ou encore jeune homme. Ma mère les ayant dactylographiées avec soin, il ne m'a pas été trop difficile de les transcrire. Ce sont des souvenirs parfois très personnels mais qui constituent un témoignage vécu d'une époque révolue dont les détails ont vite été oubliés: découverte de la Bourgogne et du Jura en 1946 - 48, l'Angleterre et l'Italie des années 52 - 54 vues à travers les yeux d'un gamin de 13 - 14 ans, l'Espagne franquiste et le Portugal de Salazar en 1954 -55, l'Algérie en 1958, du temps où elle se voulait encore française.

Le garçon bien éduqué et encore

assez naïf que j'étais, s'est trouvé parfois confronté, pour

la première fois de sa vie, à des choses pas bien ragoutantes:

corruption, colonialisme, racisme, mépris et il a réagi avec

beaucoup de fraîcheur et une franchise totale (mais il

s'agissait de lettres destinées à mes parents et non destinées

à être publiées). Maintenant, il y largement prescription.

J'ai toutefois estimé nécesssaire d'y ajouter quelques

commentaires (en italique) pour replacer ces écrits dans leur

contexte.

C'est vu naïvement, par le petit

bout de la lorgnette et pour ceux que ça tenterait ça se

trouve sous ce

lien.

C'était encore au bon vieux temps

Lorsque grand'mère Simon s'est

mariée on lui a offert un appareil de photos et le nécessaire

pour les développer elle-même (car les laboratoires

n'existaient pas encore). N'oublions pas que Chalon-sur-Saône

était la ville de Nicéphore Niepce, l'inventeur de la

photographie.

Grand'mère a photographié toute sa vie et laissé plusieurs

albums bien remplis de photos qui sont autant de témoignages

de la vie de la famille Simon, même si une bonne partie des

visages ne peuvent plus être identifiés par les survivants,

qui sont hélas de moins en moins nombreux. Grand'mère datait

toutes ses photos mais ne les titrait que rarement. Les

personnes photographiées étaient sensées être connues de tous.

Mais l'oubli est un mal puissant et rapide.

Si vous pouvez m'aider, ce serait vraiment bien de pouvoir faire revivre tous ces gens, avec un nom à eux. J'ai scanné un grand nombre de ces photos et les ai regroupées sur un DVD pour qui est intéressé. Je possède également deux grands cartons remplis de négatifs en bon état, qui ne demandent qu'à être tirés.

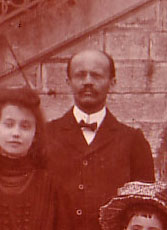

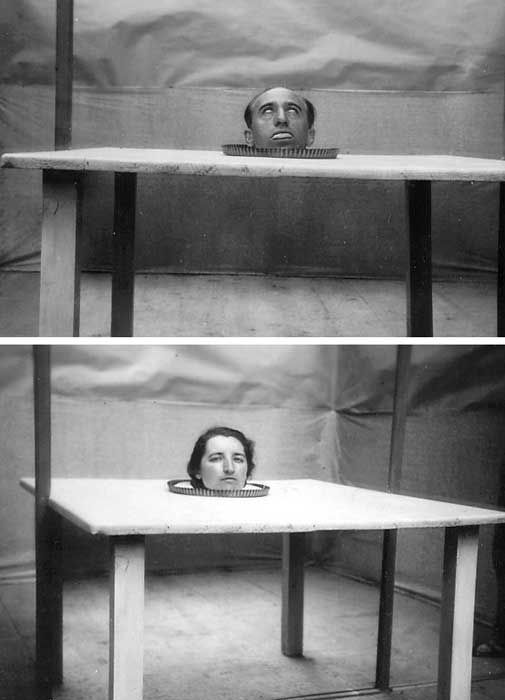

Mis à part le monsieur à

moustaches et la dame en noir au fond, qui sont les parents de

Sophie, mes arrière-arrière-grands-parents donc, je ne suis

capable d'identifier personne avec certitude mais je crois

reconnaître mon grand-père à califourchon sur le banc) et ses

sœurs Henriette et Joséphine sur sa droite.

C'est la plus ancienne

photo de ma famille maternelle qui ait été conservée: toute

la famille et quelques amis à Chalon-sur-Saône vers 1895,

sous la protection de mon arrière-grand-père Jean-François

Simon (au milieu du dernier rang), avec mon grand-père

encore jeune homme devant lui. Une cousine plus âgée que moi

a pu identifier presque tout le monde. Cela fait un point de

départ.

Les Simon de Chalon ont

d'ailleurs toujours été avides de progrès techniques. La

distillerie a eu très tôt un numéro de téléphone (le numéro

29). Leur maison a été l'une des première de la ville à être

éclairée à l'électricité, alors que la plupart des autres

s'éclairaient encore au gaz, ou avec des lampes à pétrole.

D'après les gens ayant connu ces modes d'éclairage, c'est

encore le gaz qui fournissait la meilleure lumière, plus

forte et plus vive que les anciennes ampoules électriques;

mais c'était en train de passer de mode et il faut bien

vivre avec son temps, n'est-ce-pas? Entre les deux guerres,

grand-mère avait acheté une caméra "Pathé-baby" avec

laquelle elle a filmé plusieurs événement familiaux et des

vues de vacances. Je ne sais ce que sont devenus ces films,

que j'ai vus dans mon enfance et il est peu probable que le

projecteur, s'il est retrouvé, fonctionne encore. De plus

les films, s'ils ont été conservés, sont certainement

devenus très fragiles et presque impossibles à manipuler.

C'est bien dommage. C'est également à Chalon que j'ai

entendu mon premier micro-sillon, dans les années 50: il

s'agissait de la symphonie pastorale, sur un seul disque (je

ne sais pas si vous vous rendez compte?) et presque sans

bruits de fond. La Hi Fi quoi! Quoique... Papa prétendit

avoir entendu parler de haute fidélité toute sa vie, depuis

les premiers gramophones à rouleau jusqu'aux chaînes les

plus récentes, sans jamais avoir retrouvé ne serait-ce que

l'illusion de la réalité.

Il me revient soudain un

souvenir de gramophone. C'était à Ruffiac. Un voisin de mes

grands-parents avait déniché une réclame dans une revue (on ne

parlait pas encore de publicité) promettant l'envoi d'un

phonographe gratuit à qui en ferait la demande. Cela semblait

trop beau pour être vrai et personne ne voulait se ridiculiser

en écrivant à l'adresse indiquée. Une personne plus hardie

finit par s'y risquer et, contre toute attente, le phonographe

lui fut livré, avec un unique rouleau sur lequel était

enregistrée la Marseillaise. Bien entendu les rouleaux que

l'on pouvait déjà trouver dans le commerce n'étaient pas

compatibles avec l'appareil et, pour en avoir d'autres, il

fallait débourser.

Un peu vexé, le propriétaire du phonographe ne commanda jamais

d'autres rouleaux mais chaque année, au passage de la

procession de la Fête-Dieu devant sa maison, tout le monde

pouvait entendre une nasillarde mais énergique Marseillaise

s'échappant de ses fenêtres grand ouvertes.

cette ancienne publicité prouve qu'il

ne s'agit pas d'un cas isolé

Retour à la table des matières

Car la procession de la Fête-Dieu était une institution incontournable. Chaque quartier de Ruffiac édifiait son reposoir et la compétition était rude à qui aurait le plus beau, le plus grand le plus étonnant. La palme serait revenue une année à celui du quartier de mes grands-parents qui non seulement était imposant mais en plus animé. Ma tante Yvonne, la plus jeune sœur de papa y trônait habillée en ange, avec les ailes qui battaient et, comble de merveille, il y avait derrière elle un jet d'eau qui jaillissait de façon sporadique, sous la pression d'un couvercle de cabinets qu'un domestique s'efforçait d'enfoncer en cadence dans un seau plein d'eau. Le tout, bien entendu, au son de la Marseillaise. On en parle encore.

c'était quelques années plus tard...

Et puis les temps sont passés et

les processions en ville ont disparu. Une des dernière

processions de la Fête-Dieu dont je me souvienne passait

devant la maison où habitaient mes parents, rue du Mené à

Vannes. Il y avait du monde: le grand séminaire recrutait

encore à plein et mon jeune neveu Frédéric, penché à la

fenêtre, n'en revenait pas de voir passer tous ces gens en

aube blanche, chantant des cantiques. Alors il appela son

grand-père: "papi, papi,

viens voir: des druides!". Belle éducation

religieuse... mais influence certaine d'Astérix.

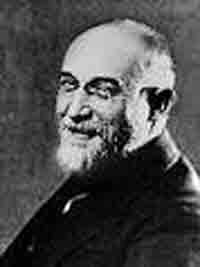

J'ai peu connu l'oncle Auguste,

frère aîné de mon grand-père Lefranc, mais son souvenir a

certainement marqué la famille, car c'était un personnage hors

du commun. Auguste Lefranc était prêtre. Au début de sa

carrière il aumônier à Lorient. On m'a raconté qu'on lui avait

fait cadeau d'un jeune faon dont la mère avait été abattue

lors d'une chasse à cours et qu'il a élevé au biberon. Le

personnage de ce prêtre en soutane promenant en laisse une

petite biche dans les rues de Lorient lui avait acquis dans

cette ville, au début du siècle, une célébrité certaine.

Il a ensuite été en charge de diverses paroisses, en

particulier comme curé de Rohan. Pendant la Grande Guerre, on

lui avait confié l'éducation de papa, mis en pension chez lui

pour palier aux difficultés de déplacement qui rendaient

l'accès au collège assez difficile. L'oncle Auguste n'avait

guère à enseigner que le latin et le grec mais il en a gavé

papa, au point qu'il ne supporta plus de rester à Rohan et

qu'après deux années passées chez son oncle on l'en retira

pour le mettre au Petit Séminaire de Ploërmel, relativement

proche de Ruffiac, où les messes à haute dose lui ont fait

perdre définitivement le peu de pratique religieuse qui lui

restait.

L'oncle Auguste acheva sa carrière comme curé de Malestroit,

avec le titre de chanoine honoraire. Il a laissé le souvenir

d'un homme extrêmement distrait. On raconte qu'un matin, alors

qu'il attendait quelques collègues pour le déjeuner, il sortit

pour marcher un peu et lire son bréviaire le long du canal. Il

se trouva tellement absorbé par ses pensées qu'il en oublia

ses invités, continua à marcher le long de la route et

téléphona à la nuit tombée pour qu'on vienne le rechercher...

à Vannes! (c'est ce qu'on prétend, en fait je pense plutôt

Redon, ce qui faisait tout de même une bonne trotte)

C'était le parrain de Albert Lefranc, un de ses neveux, qui

chaque année venait lui présenter ses vœux et se faire un

malin plaisir de consulter l'heure sur une belle montre de

gousset, en argent, qui attirait immanquablement l'attention

de son oncle:

- oui mon oncle.

- on te l'a offerte?

- mais oui mon oncle.

- eh bien on ne s'est pas moqué de toi. Et qui te l'a offerte?

- c'est vous mon oncle.

Chaque année ça marchait!

On raconte également - mais là il n'y est pour rien - que

devant recevoir à déjeuner l'évêque et quelques autres

chanoines, l'oncle Auguste avait fait venir tout exprès une

belle bourriche d'huîtres. Pendant que l'on préparait le repas

et que ses invités faisaient une petite promenade apéritive le

long du canal, un paroissien qui passait devant la cuisine du

presbytère vit la bonne du curé fort embarrassée avec les

huîtres, qu'elle voyait pour la première fois de sa vie. Il

s'offrit donc à l'aider et lui montrer ce qu'il convenait d'en

faire. Il part avec la bourriche et revient quelques instants

plus tard avec un monceau de coquilles d'huîtres vides, disant

à la bonne: "ces gens de la

ville ne savent vraiment pas vivre; te rends tu compte

qu'ils t'avaient livrées les huîtres sans même se donner le

mal de les vider?". La bonne remercia chaleureusement

son bienfaiteur, mais Monseigneur dût se contenter d'autre

chose que d'huîtres et se passa d'entrée.

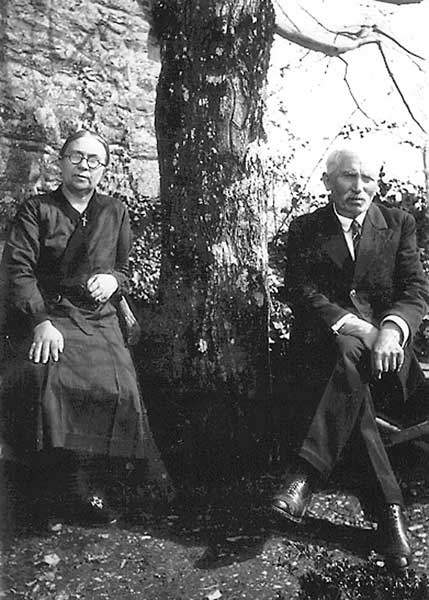

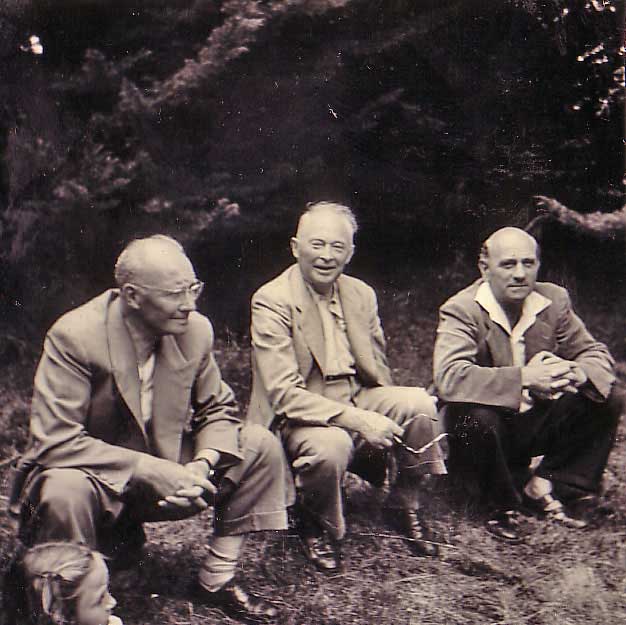

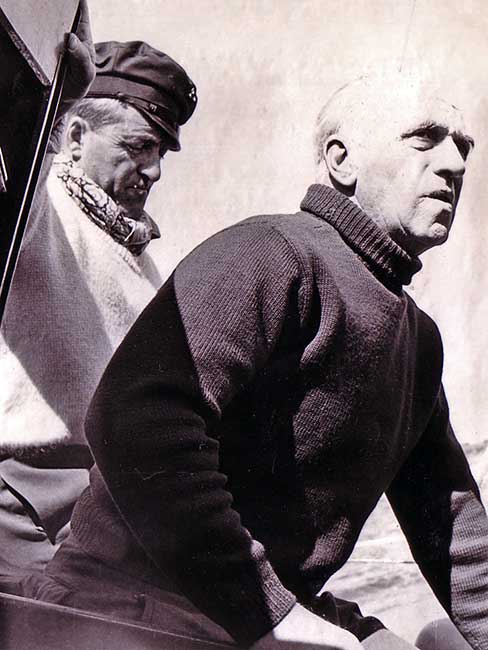

une des rares photos que j'ai retrouvées de l'oncle Auguste,

sur la gauche, avec l'oncle Victor et papa, à Malestroit

Pour prendre sa retraite,

l'oncle Auguste se fit construire une maison sur les bords de

l'Oust, pour lui et sa sœur Marie qui, restée vieille fille,

vivait avec son frère et s'occupait de son intérieur. Il

confia à son vicaire, qui se piquait d'architecture, de lui en

dessiner les plans. Le vicaire oublia de prévoir un escalier:

erreur classique et bien connue des architectes (voir Flaubert

- Dictionnaire des idées reçues: "Architecte - oublie l'escalier"). Les plans

ne pouvant sans doute plus être modifiés, il fallu convaincre

le voisin de vendre un petit bout de terrain en pignon de la

maison pour édifier l'escalier. Il paraît que le voisin en

profita pour en exiger un prix exorbitant du mètre carré,

aussi se contenta t-on d'un escalier exigu par lequel la tante

Marie, qui était fort corpulente, ne put jamais passer,

laissant à son frère toute liberté pour vivre comme il

l'entendait à l'étage. Elle en était malade et les mauvaises

langues prétendent que cet état des choses était voulu et

provenait d'un arrangement de l'oncle avec son vicaire et le

voisin. C'est ma foi, le connaissant, bien possible mais

laissons le doute planer.

Cela n'empêcha tout de même pas la tante Marie de continuer à

rire: ses fous rires étaient légendaires et ses neveux se

faisaient un jeu de la faire rire à en perdre le souffle pour

le plaisir, je cite papa "de

voir son gros ventre sauter de joie".

Voici la notice que lui consacre le Dictionnaire du monde religieux dans la France contemporaine - par Jean-Marie Mayeur et Yves Marie:

Fils d'instituteur, d'une famille profondément

chrétienne, il fit ses études auCollège Stanislas de Ploermel

puis au Grand Séminaire de Vannes.

Avant même son ordination, en 1882. il enseignait déjà au

Petit Séminaide Ploërmel et prépara une licence en lettres.

Cependant, dès 1891, il fut orienté vers le ministère

paroissial, pour lequel il n'avait pas de spéciales aptitudes.

Vicaire à Rochefort-en-Terre, puis à Josselin, aumônier de la

Retraite de Lorient depuis 1898 jusqu'à l'expulsion des

religieuses, recteur de Pluherlin, en 1904, curé de Rohan de

1908 à 1919. Dans ces deux paroisses, il construisit une école

chrétienne. En 1919. il se retira à Malestroit, où il put

s'adonner librement à sa passion d'écrire.

Dès Ploërmel, il s'était essayé au théâtre avec deux drames

historiques: Clovis et Du Guesclin. Il publia aussi, en 1889,

ses Poèmes bibliques (P, 280 p.). Puis, il se lança dans une

œuvre historique Olivier de Clisson (P, 1898, 460 p.). qui a

plus de valeur qu'on ne l'a dit parfois. Un voyage en Terre

Sainte l'enchanta au point qu'il en parlait tout le temps. Il

lui inspira ses Vues et impressions d'Orient (Vannes, 1906) et

un roman biblique Marie de Magdala (P. 1912) qu'il dut retirer

du commerce *. Un autre

livre de poèmes: De l'Univers à Dieu (P, 1920) avait déjà une

orientation apologétique. Il écrivit aussi un petit ouvrage

pour défendre L'évènement de Pontmain (P, 1923). Son

Apologétique nouvelle (P, 1936) est un florilège cueilli dans

les œuvres des grands auteurs chrétiens.

Esprit éminemment curieux, l'abbé Lefranc. s'intéressait aussi

aux découvertes archéologiques et aux inventions

scientifiques. Il fut des premiers à utiliser pour son

ministère, d'abord la bicyclette, puis la motocyclette et

enfin l'automobile. Avec un poste à galène de sa fabrication,

il avait appris avant tout le monde la Mobilisation de 1914.

Chanoine honoraire depuis 1912, il fut aussi pendant 30 ans

président des Anciens élèves du Petit Séminaire de Ploërmel où

ses distractions étaient devenues légendaires.

* Dans ce roman, que j'ai lu

étant jeune, il laissait entendre à mots couverts qu'il y

aurait pu avoir une liaison amoureuse entre Jésus et

Marie-Madeleine. L'ouvrage fut mis à l'index et Auguste

Lefranc préféra le retirer de la vente.

La jument qui n'aimait pas les coiffes

Grand-père Lefranc, qui était

grossiste en grains, avait besoin de chevaux pour tirer les

lourds chariots qui, au début de 20ème siècle, faisaient

office de camions. Il a donc eu, un temps, une puissante

jument qui était parfaite, à un petit détail près: elle ne

supportait pas de voir une coiffe... allez savoir pourquoi? Ce

trait de caractère, à une époque où toutes les femmes, dans la

campagne bretonne, portaient une coiffe était parfois la cause

de petits problèmes.

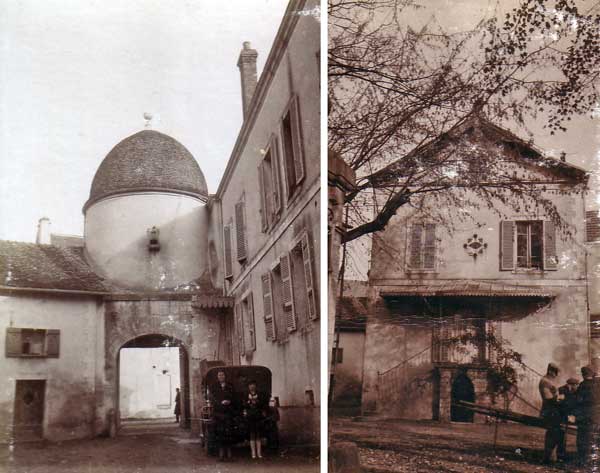

Grand-père, sa nombreuse famille et les domestiques,

habitaient sur la place centrale de Ruffiac, dans le Morbihan,

une vaste maison bâtie autour d'une cour à laquelle on

accédait par un porche. Les écuries se trouvaient sur un côté

de ce porche avec lequel elles communiquaient par une porte en

deux parties, haute et basse, le vantail supérieur étant

souvent laissé ouvert pour une meilleure ventilation.

C'est également sur cette place que se tenait le marché

hebdomadaire et il arrivait parfois qu'une acheteuse des

environs, prise d'un besoin pressant, choisisse de venir se

soulager sous le porche, ignorant la présence de la fameuse

jument; c'était l'erreur fatale.

Alors que la brave dame était accroupie, au pied de la porte

des écuries, la jument passait la tête par curiosité et, à la

vue de la coiffe là, juste sous son museau, elle n'hésitait

pas un seul instant et d'un vigoureux coup de mâchoire elle

arrachait prestement la coiffe intempestive... avec une belle

poignée de cheveux pour faire bonne mesure.

Tout Ruffiac, évidemment, était au courant aussi, lorsque le

jour du marché on voyait surgir du fameux porche une femme

hurlant, sans coiffe et rajustant ses jupons, chacun de

commenter avec un petit sourire: "encore une qui ne savait pas qu'il ne faut jamais,

au grand jamais, se soulager sous le porche du père

Lefranc!"

Papa m'a relaté que son père lui avait dit avoir, dans sa jeunesse, joué à la soule. Ce très ancien jeu, bien qu'interdit depuis 1369 à cause d'excès de violence, avait perduré dans nos campagnes et, en particulier en Bretagne, jusque dans les permières années du XXè siècle. Le principe était simple. Dans notre région il opposait, généralement une fois l'an, les hommes de deux communes voisines; tous étaient requis dans la mesure de leurs moyens. Tous les coups étant permis, la gens féminine se contentait d'observer (et parfois de soutenir par des actions "stratégiques").

Selon ce que papa m'en a

dit, une grosse balle de cuir rembourrée de foin était

placée au pied de l'église d'une commune proche. Le curé, en

général, ou le maire selon sa vigueur, donnait le coup

d'envoi d'un bon coup de pied. Après quoi l'enjeu était

d'amener ladite balle sur le territoire de sa commune, par

n'importe quel moyen, loyal ou déloyal, par force ou par

ruse. La partie pouvait durer plusieurs jours. Elle ne

cessait que lorsque la balle avait pénétré sur le sol de la

commune d'une des deux équipes en lice. C'était viril, mais

c'était un bon défouloir et bien des tensions entre voisins

s'en trouvaient apaisées. On ripaillait ensuite.

Maman m'a parlé à plusieurs reprises d'une grand'tante à elle qui aurait vécu jusqu'à l'âge avancé de 103 ans. Il faut croire que l'on a chez nous un gêne de longévité puisque je compte, tant dans mes familles paternelle que maternelle, par moins de 3 centenaires et au moins 7 personnes ayant dépassé les 90 ans (et ce en un temps où ce genre de choses était bien moins fréquent que de nos jours), sans compter les vivants.

Ma tante Madeleine le jour

de ses 100 ans

Bref, ce personnage a vécu fort

longtemps. Si c'est quelqu'un de la famille Simon il ne peut

s'agit que de Marianne Simon (épouse Christophe), sœur unique

de Jean-François Simon Aîné.

Elle était restée jusqu'à la fin en pleine forme, au point que

s'étant cassé le col du fémur par une chute dans l'escalier,

alors qu'elle était déjà centenaire, elle s'en serait

parfaitement remise et, quelques mois plus tard, était capable

de remonter seule à l'étage. Je dois préciser que les

prothèses de fémur ne se posaient pas à cette époque et que,

par conséquent, seule sa robuste nature avait pu la soigner.

À sa mort, maman me dit qu'elle avait encore toute sa tête et

que sa seule lubie était d'avoir acquis avec l'âge un goût

immodéré pour les sucreries, à tel point qu'il avait fallu

placer les sucriers de la maison sous clef.

Toujours d'après maman, sa grand'tante étant jeune fille

aurait passé plusieurs années de sa vie à Saint-Petersbourg,

dans une noble famille russe, comme préceptrice et demoiselle

de compagnie, en un temps où toute la noblesse de Russie se

piquait de ne parler que le français. Impressionné et pour

tester les connaissances que l'école m'avait enseignées,

j'avais demandé à maman "mais

alors la tante, elle a connu Raspoutine?". La réponse de maman avait été sans

appel: "Raspoutine, mais

réfléchis donc un peu, elle était bien trop vieille à

l'époque de Raspoutine!". Cette réponse m'a laissé

songeur. Les générations se télescopent parfois de façon bien

étrange. Notre vieille bonne Mathurine, dont je parle plus

loin, ne m'a t-elle pas dit qu'elle avait entendu le soir à la

veillée, étant toute gamine, des vieillards raconter leurs

souvenirs de la retraite de Russie? Ils avaient été engagés

très jeunes dans les armées de Napoléon et vivaient encore en

cette fin du 19ème siècle. Je regrette de ne pas avoir un peu

plus interrogé Mathurine, qui n'était guère bavarde: j'aurais

eu des informations presque de première main sur l'histoire

napoléonienne. Mais les enfants, quoi qu'on dise, ne sont

guère curieux. Ou alors c'est au hasard de conversations. Je

me souviens avoir demandé un jour à papa: "ça date de quand les

moquettes?" Papa m'avait appris que les premières

moquettes, du moins sous ce vocable, étaient arrivé après

1945. Il y avait bien eu, entre les deux guerres, quelques

revêtements de sol de ce genre mais ils étaient appelés "tapis

cloués" et considérés avec un certain mépris comme étant juste

bons pour cacher des parquets abîmés.

Maman m'a plusieurs fois raconté

que son grand-père, Jean-François SIMON avait eu une

secrétaire qui avait vingt frères! Elle était la seule fille

d'une famille de 21 enfants, tous de la même mère et ne

comportant pas de jumeaux. Tiens, cela me rappelle un ami qui

me disait n'avoir jamais connu sa mère autrement qu'enceinte

et avec un marmot dans les bras. Mais tout de même,

vingt-et-un...

Mon arrière-grand'mère Coudray était restée veuve assez jeune, avec une seule petite fille: Marie-Louise, ma future grand'mère Simon. J'ai entendu dire que Marie-Louise était sujette, dans son enfance, à des crises de somnambulisme. On l'avait admise en pension chez les Demoiselles de la Légion d'Honneur à Saint-Denis et l'on raconte qu'on l'a trouvée un matin, couchée dans son lit, toute habillée de son uniforme, qu'elle avait bien entendu quitté pour aller dormir. On n'a jamais su comment Marie-Louise avait pu mettre cet uniforme, qui comportait (et je crois comporte encore) de larges rubans noués dans le dos, qu'une personne seule ne peut absolument pas attacher sans aide.

Mais là n'est pas le propos.

L'arrière-grand'mère, donc, tenait un café au 55 boulevard

Saint-Martin à Paris (adresse indiquée sur son l'acte de décès

de son époux, en 1899). Les affaires marchaient bien. On m'a

raconté que les garçons de cafés faisaient la queue chaque

matin à sa porte pour être embauchés (car on les embauchait à

la journée et ils n'étaient payés que de leurs seuls

pourboires). La nuit venue, à la fermeture (tardive) de

l'établissement, l'arrière-grand-mère remontait dans son

appartement, qui était à l'étage mais sans accès direct depuis

le café, avec la caisse de la journée. On lui avait dit bien

souvent que c'était dangereux, pour une femme, de transporter

seule de grosses sommes d'argent dans un escalier ouvert à

tous; mais elle ne tenait pas compte de ces conseils.

mon arrière-grand'mère Coudray dans son café

le café tel qu'il est actuellement, avec son store à rayures (vue Google Street)

Un soir donc, en

arrivant sur le palier de son appartement elle entend derrière

elle un léger bruit. Elle se retourne: personne, mais il lui

semble que la poignée de porte de toilettes donnant

directement sur le palier est en train de tourner lentement.

Un peu affolée, elle ne perd toutefois pas son sang froid et,

tout en cherchant ses clefs dans son sac, fait mine de sonner,

appelant bien fort une hypothétique personne qui se serait

trouvée à l'intérieur de l'appartement. Puis elle ouvre la

porte, s'y engouffre et se cadenasse. À la réflexion, elle se

dit que c'était une illusion, qu'elle a eu peur pour rien mais

décide tout de même de se faire accompagner à l'avenir.

Quelques mois plus tard elle reçoit une convocation au

commissariat du quartier, sans autre précision. Le commissaire

l'interroge: "tel jour, à

telle heure, tard le soir, n'avez-vous rien remarqué

d'insolite?". Sur le moment elle ne voit pas puis la

mémoire lui revient: "vous

allez sans doute me prendre pour une folle, mais voilà ce

que j'ai cru voir ce soir là". Et le commissaire "vous n'étiez point folle et

vous aviez bien vu. C'était un dangereux criminel, que nous

venons d'arrêter. Il s'attaquait toujours à des femmes

seules portant de l'argent ou des bijoux, se cachait pour

les surprendre puis, avec un grand couteau de cuisine, il

les égorgeait. C'était un homme très ordonné et qui notait

tout. Or, sur son agenda, que l'on a retrouvé, il avait noté

ce soir là à votre adresse: veuve Coudray et en face, LOUPÉ".

Mon arrière-grand'mère s'évanouit sur le champ. Du coup, mais

est-ce pour cela ou tout simplement parce que la solitude lui

pesait, elle se remaria en 1906 avec Monsieur Rompteau, non

sans avoir préalablement vendu, ou mis en gérance, le café à

un certain François Burvinge (qui figure comme 4è témoin, à

l'adresse du 55 boulevard Saint-Martin, sur l'acte de mariage

de ma grand-mère en 1903.

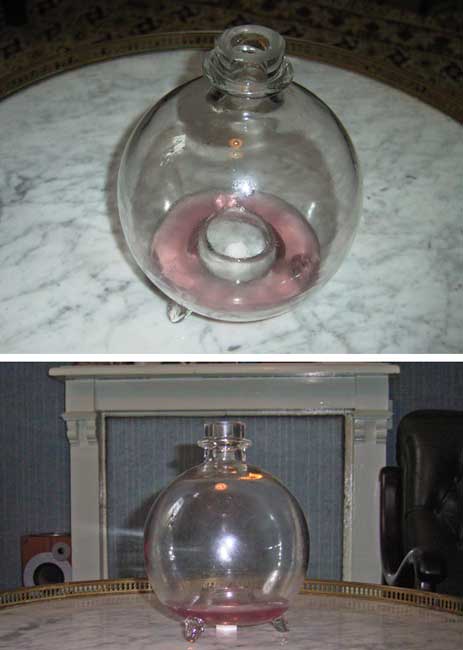

Mon

arrière-grand'mère Coudray avait acheté un perroquet. C'était

je crois, un ara du Gabon; en tous cas il était gris perle

avec un jabot rose vif: magnifique. L'oiseau parlait assez

bien mais son répertoire favori était l'imitation des bruits

de la maison et les cris des autres animaux (chiens, chats,

poule...). Combien de fois ma grand'mère Simon, qui avait

hérité de l'oiseau (car les perroquets vivent très vieux) ne

s'est-elle pas laissée surprendre, croyant avoir laissé un

robinet ouvert, alors que c'était une imitation du perroquet

qui l'accueillait avec de grands éclats de rire.

Il avait une mémoire étonnante et apprenait vite. Lorsque mon

grand-père Simon était encore fiancé, il avait sifflé devant

le perroquet un air d'opérette à la mode, une seule fois

paraît-il et depuis, à chaque fois qu'il venait visiter sa

fiancée et avant même que l'on ne l'ait entendu arriver, le

perroquet se mettait à siffler le fameux air, à la perfection.

Comme il ne le sifflait jamais hors de la présence d'Étienne,

tout le monde était informé de son arrivée.

Une autre fois, la lingerie de la maison étant occupée par je

ne sais quoi, on pria la lingère, qui venait une fois par

semaine à la maison faire du repassage et du raccommodage,

d'aller faire ce travail dans une chambre. On avait oublié que

Coco s'y trouvait. La lingère ouvrant la porte fut accueillie

par un sonore "et alors, on

ne peut pas frapper?". Ne voyant personne elle revint

apeurée et on eu toutes les peines du monde à la persuader

qu'il n'y avait personne d'autre dans la pièce que le

perroquet, qui riait à gorge déployée.

Une autre fois, maman s'étant vantée auprès de ses camarades

de classe des prouesses vocales de l'oiseau, une petite

délégation vint voir le fabuleux animal. Voici donc la petite

troupe face à Coco, bien planté sur son perchoir et refusant

obstinément d'émettre le moindre son, malgré les

encouragements et caresses de sa maîtresse. Les petites amies

se moquèrent de maman: "il parle pas ton perroquet; tout ça

c'est de bobards". Coco restait muet. Il fallu bien se décider

à quitter la pièce. Alors que les petites filles passaient la

porte, Coco les rappela par un vigoureux "psit, psit!". Les

revoilà face au perchoir où l'oiseau se dandinait fièrement

d'une patte à l'autre, en roulant des yeux ronds... mais sans

rien dire. Après avoir eu le temps de faire son effet et

patienter l'auditoire, Coco consenti enfin à ouvrir le bec et

lâcha un "merrrrrrrde!"

retentissant avant de s'esclaffer bruyamment. Des années après

maman en avait encore honte.

Coco et ma tante Yvonne en 1917

Coco ayant fini par

mourir d'une pneumonie, un hiver rigoureux, il fut remplacé

par une tortue, moins bavarde mais d'humeur vagabonde. Combien

de fois la tortue ne s'échappa t-elle pas du jardin et ne fut

elle pas ramenée par les voisins? Pour en finir, on lui

peignit la carapace en rouge sur lequel on pouvait lire, en

grandes lettres blanches "Simon Aîné". Après quoi il n'y eut

plus à s'inquiéter de la perdre. En prime la tortue assurait

une originale publicité dans le quartier.

Ma cousine Thérèse m'a raconté que, pendant la guerre de 1870, Laurent Pelletier père n'avait pas été mobilisé, mais affecté dans la "territoriale" à Dijon. Un jour d'hiver où il se trouvait dans les vignes avec un détachement de territoriaux, ils sont surpris par des salves de fusil: ça tirait dans tous les coins! Pas de doute, les allemands étaient arrivés en Bourgogne. Mais ils eurent beau chercher, ils ne trouvèrent personne alors que les détonations poursuivaient de plus belle. Or ce jour là, il faisait très froid et, comme on dit, il gelait à pierres fendre. C'est précisément le bruit des pierres fendues par le gel qui les avait surpris.

Laurent Pelletier père

Retour à la table des matières

À Chalon, chez les

grands-parents, il y avait toujours une foule d'enfants. Non

seulement ils ont eu cinq filles mais, le grand-père Simon

étant lui-même l'aîné d'une nombreuse famille (pas moins de 11

frères et sœurs) il y avait toujours une ribambelle de cousins

et cousines qui étaient invités, tous à peu près du même âge,

car la maison était vaste et accueillante.

Évidemment, cela n'allait pas sans son lot de bêtises et les

parents avaient beau avoir l'œil, ils ne pouvaient pas tout

voir.

On m'a raconté qu'un jour grand'mère n'entendant pas les

enfants depuis un moment, commençait à s'inquiéter et

descendit dans le jardin pour voir ce qui se passait. À

première vue, tout semblait normal, aucun bruit mais, levant

la tête grand'mère se rendit compte qu'un curieux manège se

passait au dernier étage de la maison.

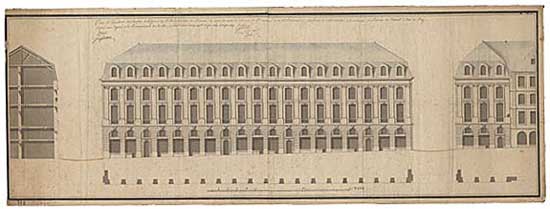

La maison de Chalon comportait un sous-sol, deux étages hauts

de plafond et au dessus des chambres aménagées, dans des

combles mansardés. Au niveau du rez-de-chaussée, un balcon

courrait sur toute une façade de la maison, auquel on accédait

par deux larges escaliers, abondamment utilisés pour toutes

les photos de famille réunissant beaucoup de monde.

Et voilà que

grand'mère voyait les enfants qui s'agitaient aux lucarnes

surplombant le balcon de 7 ou 8 mètres. Elle mit un temps à

réaliser ce qui se passait. Le jeu, car il s'agissait d'un

jeu, était de faire passer quelque chose d'une lucarne à

l'autre, tenu à bout de bras, en passant par la gouttière.

Mais quel était ce paquet blanc que se passaient ainsi les

enfants? Horreur, il s'agissait de la petite Suzanne, sœur de

maman, qui était encore bébé...

Il a fallu beaucoup de sang-froid à grand'mère pour ne pas

hurler, ne pas affoler les enfants et faire rentrer tout ce

petit monde en sécurité à l'intérieur de la maison. Mais à

quoi donc pensent les gosses?

Il faut croire que cette aventure avait marqué la petite

Suzanne car, deux ans plus tard environ, elle ne trouva rien

de mieux que de s'aventurer seule dans la gouttière et chuter,

devant toute la famille qui prenait le thé dans le jardin, sur

le balcon... d'où elle se releva en pleurant mais sans la

moindre égratignure!

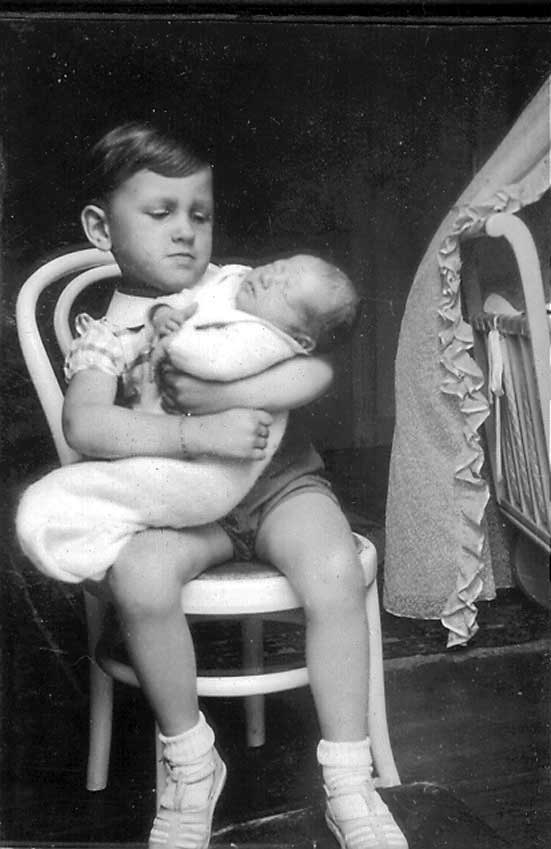

Maman et Suzanne en 1908

Suzanne n'en garda aucune séquelle et ce n'est certainement pas des suites de cette chute qu'elle mourut au cours d'été 1911, lors de vacances à Berck, d'une dysenterie foudroyante (on a plus tard parlé de scorbut) mal soignée, dit on, par un médecin local). Pour la petite histoire, le propriétaire de la villa louée, cet été là, par la famille n'a rien trouvé de mieux que de mettre tout le monde dehors, par peur de la contagion... et trouver à se reloger à Berck en pleine saison, je ne vous dis pas!

Suzanne (au centre) sur la plage de Berck, quelques jours

avant sa mort

Retour à la table des matières

D'après ma cousine

Thérèse, mon arrière-grand-père Jean-François Simon, dit aîné,

avait paraît-il des idées très arrêtées sur la place des

femmes dans la société. Selon lui, une femme devait être bonne

épouse et bonne mère mais, surtout, s'en tenir là. C'est sans

doute la raison pour laquelle aucune de ses filles, dont

certaines comme Jeanne étaient assez brillantes, n'a jamais pu

se voir accorder la moindre responsabilité dans la

distillerie.

C'est également la raison pour laquelle aucune de ses filles

n'a jamais été autorisée, de son vivant, à chevaucher une

bicyclette...

tout de même mieux que la bicyclette!

Mon grand oncle Pierre Simon devait avoir 6 ou 7 ans lorsque, lors d'un repas avec des invités un peu guindé, dans la grande salle à manger de la maison de Chalon, il déclara ingénument: "j'aime bien quand il y a des invités à la maison, car le lendemain on a de bons restes à manger". Cela lui valu m'a t-on dit du grand-père Simon, qui ne plaisantait pas avec les bonnes manières, une gifle dont il s'est souvenu toute sa vie.

la famille Simon en 1905-

Pierre devant, le crane rasé

la petiote sur les genoux

de sa mère, c'est ma maman à moi

Retour à la table des matières

Jean-François Simon aîné voyait loin, paraît-il, et avait des idées commerciales bien arrêtées. Aussi estima-t-il nécessaire de faire apprendre les langues à deux de ses fils susceptibles de commercialiser ses produits à l'étranger. Joseph fut envoyé aux USA, où il représenta longtemps la société et Francisque s'en alla apprendre l'allemand à Leipzig. Lorsque la guerre 14-18 éclata, ses talents de germaniste furent précieux. Les français, en effet, se livraient à d'importants travaux de sape en dessous des lignes allemandes, dans les carrières au nord d'Arras, et certains tunnels étaient si près du fond des tranchées ennemies que l'on pouvait entendre les conversations. Francisque passa donc le plus clair de la Grande Guerre dans des souterrains, à écouter et traduire ce qui se disait au dessus de sa tête. Il en est revenu indemne, mais avide de soleil. On le comprend.

Francisque Simon en 1909

Retour

à la table des matières

Mes

grands-parents

maternels se sont mariés en 1903. Mon grand-père avait un

cousin germain ayant des plantations à Nabeul, en Tunisie.

C'est donc dans ce pays - à l'époque protectorat français -

qu'ils sont fait leur voyage de noce. Ils s'y sont plus et y

sont ensuite retournés plusieurs années de suite pour des

vacances et en ont ramené une belle collection de

photographies, que j'ai déjà mises en ligne dans une autre

partie de mon site mais pour lesquelles je pense intéressant

de founir un

lien direct depuis cette page. C'est sous nos yeux une vision disparue - et

cependant pas si éloignée - de la Tunisie coloniale au début

du XXè siècle. Le tourisme a changé bien des choses! Les

titres des photos sont ceux marqués par mes grands-parents

eux-même, dans l'album familial et j'ai tenu à les

conserver.

En vacances à Nabeul, hiver 1910 - ma grand-mère,

maman et sa soeur

Ce

cousin,

comme tout colon en Afrique du Nord, a fait son service

militaire comme zouave. Leur uniforme, très inspiré de celui

des ottomans, était splendide. Et encore, sur la photo, il

n'y a pas les couleurs! Lorsque la Tunisie est devenue

indépendante, le nouveau gouvernement a proposé à son fils

de racheter ses plantations, à un prix tellement sous-estimé

qu'il a cru devoir refuser. On lui a alors tellement cherché

de poux dans la tête qu'il a fini par céder (c'était la

vente ou la prison). Il a émigré en Italie, à Rome, où il a

fini ses jours. Sa vieille mère, qui avait vécu là bas toute

sa vie et, m'a t-on dit, avait fini par mieux parler arabe

que français, a préféré rester à Nabeul, sans être autrement

inquiétée, pour finir ses jours dans une petite maison

qu'elle avait conservée.

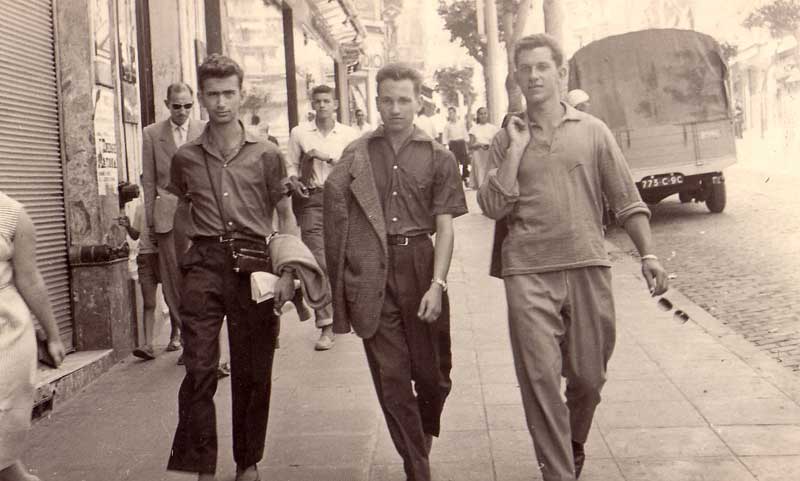

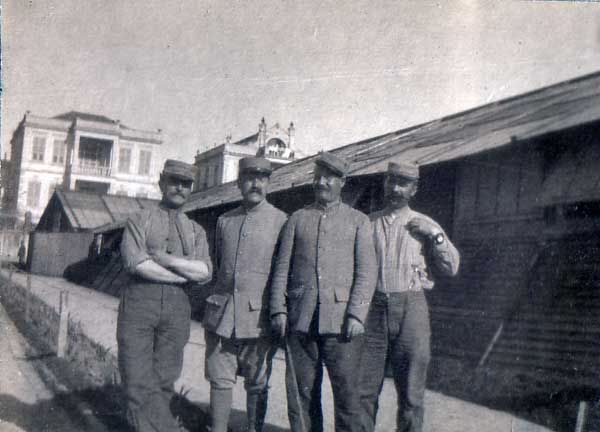

C'est

notre cousin, le deuxième à gauche. Il ressemblait

tellement à mon grand-père qu'on pourrait les confondre

Retour à la table des matières

Le petit Laurent, cousin de maman, qui habitait la même maison de Chalon qu'elle a laissé le souvenir d'un garçon plein de vie, mais terriblement inventif dans l'art de trouver des bêtises à faire. C'est évidemment lui qui avait eu l'idée de faire pipi dans le cuves de la distillerie, depuis la toiture (ce que je raconte dans une autre page de ce site). On lui doit aussi l'idée d'avoir escaladé un peuplier, dont une longue rangée bordait le canal du Centre à côté de Chalon et, une fois à la cime, de se balancer pour passer d'un arbre à l'autre, tel un jeune Tarzan, devant des parents morts de peur et qui ne savaient comment le faire descendre.

Laurent à Soissons en 1923

J'ai un autre souvenir de Laurent, beaucoup plus tardif. C'était à la libération. Laurent qui vivait alors au Sénégal nous avait envoyé pour Pâques un bel œuf en chocolat, denrée inconnue en France pendant la guerre et à laquelle je n'avais jamais goûtée. Dans mes souvenirs - mais ce sont des souvenirs d'un gamin de six ans - l'œuf était énorme. Il l'était peut-être un peu moins mais en tous cas suffisamment gros pour que je fasse une indigestion. J'ai été des années ensuite sans pouvoir avaler le moindre morceau de chocolat!

Laurent au début de la guerre

Et tiens, puisqu'on

parle de la libération, voici une autre anecdote. Nous étions

à Vannes et la région venait d'être libérée, non sans mal.

J'ai encore le souvenir de raids aériens qui nous avaient

obligé, à deux reprises, à fuir la maison vers les champs

voisins de la ville. Vannes n'a pratiquement pas été bombardé,

à l'exception de quelques maisons proches de la gare, mais je

revois encore le ciel embrasé à l'ouest, vu depuis la terrasse

de notre maison, lors des bombardements de Lorient, distant

pourtant d'une cinquantaine de kilomètres.

Bref, Vannes venait d'être libéré et une longue file de chars

américains entrait dans la ville en passant devant notre

maison, devant une foule qui les acclamait. Papa sortit d'un

placard deux mignonnettes de Suc Simon, la verte et la jaune,

et mes les confia pour que je les donne à des américains. Du

haut de mes six ans j'approchai un char en brandissant mes

cadeaux. Le char s'arrêta et on me hissa jusqu'à la tourelle.

Ce fut mon heure de gloire. En échange, les soldats du char me

donnèrent deux gros caramels que je ramenai tout fier à la

maison. Papa me dit "tu

t'es fait rouler". Peut-être, mais quel souvenir!

Retour à la table des matières

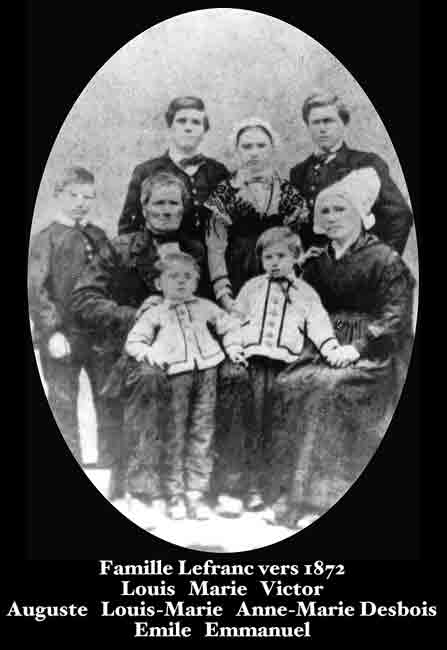

Mon arrière-grand-père Louis-Marie Lefranc avait épousé Anne-Marie Desbois, dont la famille habitait le château du Port de Roche, un peu plus au sud au bord de la Vilaine. (voir au sujet de cette habitation la page "histoire d'une maison", dans la rubrique "généalogie" de mon site).

le château de Port-de-Roche (au Grand-Fougeray 35)

La mariée avait fait sensation

en arrivant - on n'est pas près de l'oublier à Ruffiac - non

pas dans un attelage comme c'était l'usage, mais en

chevauchant son propre cheval. Ça ne s'était encore jamais vu!

Les noces ont été somptueuses. Elles ont duré plusieurs jours

et tous les habitants de la commune y ont été conviés.

Louis-Marie Lefranc a plus tard confié à son fils, qui l'a

lui-même raconté à mon père comme une autre chose étonnante,

que toute sa fortune en liquide, qui était déjà replète à

l'époque, y est passée et qu'à l'issue de noces il ne

possédait plus, en tout et pour tout, qu'un seul louis d'or.

Je pense qu'il s'est rattrapé ensuite.

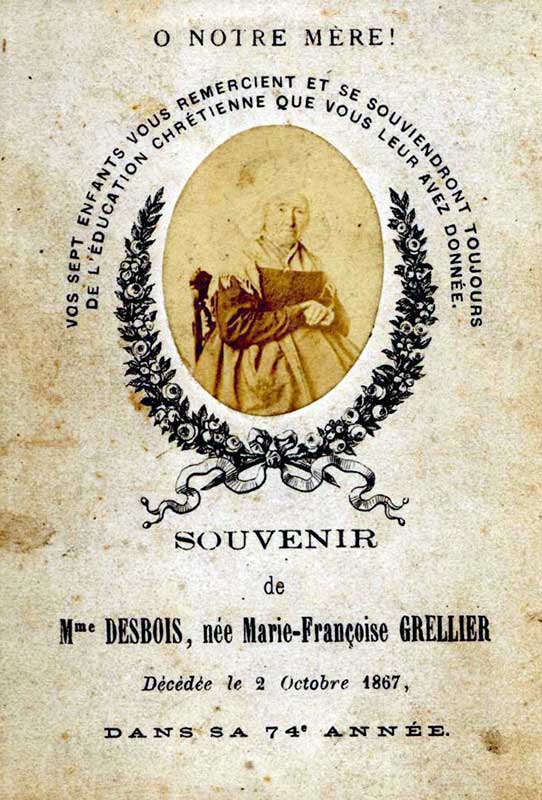

les parents de la mariée,

Jacques-Aimé Desbois et Marie-Françoise Desbois (née

Grellier)

Retour

à la table des matières

En regardant ces photographies des parents de la mariée, je viens de réaliser que Marie-Françoise Desbois (née Grellier) était née au 18ème siècle, tout comme son époux Jacques-Aimé. Plus précisément le 21 septembre 1793, huit mois jour pour jour après la mort de Louis XVI alors que lui, un peu plus jeune, est du 19 décembre 1997. Les parents du marié (Jean-Marie Lefranc et Anne-Marie Lefranc, née Lebrun) ont, eux, carrément vu le jour pendant le règne de Louis XVI puisqu'ils sont respectivement de 1777 et de 1780. Jean-Marie avait déjà 16 ans à la mort de Louis XVI. Ainsi mon grand-père Lefranc, que j'ai parfaitement connu (j'avais 11 ans à sa mort) avait deux grands parents (qu'il n'a toutefois pas connus) nés sous Louis XVI et les deux autres très peu de temps après: pendant la Terreur, pour elle et, pour lui, pendant le Directoire. Et en plus de ça, nous avons des photos de ses grand-parents maternels! (car malgré le cadre, qui pourrait tromper, il s'agit bien d'un photographie). Nous avons même une seconde photo d'elle, figurant sur le faire-part de son décès.

Cela laisse

songeur. Que de souvenirs de famille et de témoignages sans

doute à jamais perdus! Je me souviens de l'histoire, entendue

naguère à la radio, de ce médecin qui étant étudiant s'était

marié à une femme âgée (pour ne pas dire une vieille femme)

puis, resté veuf assez rapidement, s'était remarié alors qu'il

était lui-même en fin de vie, avec la toute jeune infirmière

qui prenait soin de lui. Cette personne, décédée pendant la

guerre 1939-45 pouvait dire "la

première femme de mon mari, qui est née sous Louis XV..."

Nous n'en sommes pas là mais je reste émerveillé d'avoir eu et

connu un grand-père dont les quatre grands-parents sont nés au

18ème siècle. Mais pourquoi pas? Ma tante Madeleine a bien

connu trois siècles, et deux millénaires. Née au 19ème siècle

(1896) elle s'est éteinte au 21ème (2002).

Continuons l'investigation avec ma grand'mère paternelle,

Marie Lefranc (née Berhaut) dont j'ai également un parfait

souvenir.

Ses grands-parents,

qu'elle a parfaitement connus, sont respectivement de 1804

(Guillaume Berhaut), 1812 (Joseph Frinault) et 1819

(Anne-Marie Frinault, née Chérel), sous les règnes de Napoléon

1er pour les deux premiers et sous Louis XVIII pour la

dernière. Son grand-père Guillaume avait déjà 11 ans lors de

la défaite de Waterloo. Du côté Simon à présent. Les

grand-parents paternels de mon grand-père Étienne Simon sont

de 1816 et 1821, soit tous deux sous Louis XVIII, monté sur le

trône en 1815 et mort en 1824. C'était, lui aussi un frère

cadet de Louis XVI. Ses grands parents maternels sont nés

respectivement en 1819 et 1822 (sous Napoléon Ier). Ceux de ma

grand'mère maternelle de 1830 et 1831, un peu plus tard.

Voilà comment, sans en avoir l'air, on touche du doigt

l'Histoire, avec un grand H.

Si je me réfère à

la garde-robe du mon grand-père Simon, telle que nous l'avons

trouvée à sa mort, mes grands-parents on mené une vie assez

mondaine. Mais il est vrai que l'époque était aux mondanités,

dans ce milieu de bourgeoisie provinciale. La maison s'y

prêtait d'ailleurs parfaitement et avait été conçue pour

recevoir. Le rez-de-chaussée y était entièrement dévolu: de

grands salons et des cuisines.

Bref, grand-père ne nous a légué pas moins de trois beaux

smokings. J'en ai conservé un mais, s'il fut un temps où je

pouvais m'y glisser, ce temps est bien révolu: grand-père

était resté svelte. Et ce n'est pas tout. Il disposait

également de deux costumes (à queue de pie) et d'une belle

jaquette grise, à porter sur un pantalon noir. Il y avait,

bien entendu, tous les accessoires qui allaient avec et sans

lesquels on n'est pas "habillé": chemises sans col, faux-cols

durs, une belle collection de nœuds papillons, boutons de

manchette, épingle de cravate ainsi que - et j'en étais resté

ébahi - des boîtes entières de gants de peau "beurre frais",

que l'on n'enfilait jamais (ils se tenaient négligemment à la

main) et devaient être souvent remplacés, pour rester

irréprochables.

On a également

retrouvé m'a dit mon père, bien rangé dans un tiroir, une

splendide tablier maçonnique dont mes tantes m'ont affirmé que

ce n'était pas le sien mais celui d'un de ses frères. Va

savoir: si ce n'est toi... de toutes façons, cela n'a plus

guère d'importance et j'ai beaucoup de respect pour les choix

de mon grand-père, qui était un homme de bien, aimable avec

tous, parlant peu et capable d'une grande écoute.

Chez les Lefranc on était maire

de Ruffiac de père en fils et conseiller général du canton de

Malestroit, de la même façon: cela ne se discutait même pas.

Cependant - et c'est un bien pour la démocratie - il y avait

un candidat d'opposition à chaque élection. On m'a raconté que

c'était généralement le pharmacien du coin qui tenait le rôle

de candidat régulièrement malchanceux jusqu'à ce que

grand-père, lassé de la vie politique, finisse par décider de

ne plus se représenter. Ce fut alors l'heure de gloire du

pharmacien.

Mais avant d'en arriver là, la lutte a été acharnée et tous

les coups étaient permis, même les plus bas.

Ainsi de l'arrière-grand-père

Lefranc. Son épouse tenait à Ruffiac un magasin où l'on

vendait un peu de tout ce qui était nécessaire et, en

particulier, des étoffes en coupons. Ruffiac n'est pas tout à

fait la campagne profonde mais, dans certains domaines, le

progrès avait bien du mal à se faire une petite place. Cela

fut le cas du système métrique: un bon siècle après son

adoption les femmes de Ruffiac et des environs n'avaient pu

s'habituer à compter en mètres l'étoffe dont elles avaient

besoin pour se confectionner une blouse ou une robe. Elles

connaissaient leurs mesures et ces mesures s'exprimaient en

toises. L'ancienne toise de 6 pieds mesurait près de 2 mètres

(exactement 1,949 mètre). Il y avait donc

au magasin de l'arrière-grand'mère des toises en bois, qui

servaient pour la vente. Et chacun y trouvait son compte.

Lors d'une campagne électorale, l'adversaire de mon

arrière-grand-père le dénonça aux services de Poids et Mesures

qui vint faire une perquisition, avec deux gendarmes, et

saisit les fameuses toises qui furent brûlées publiquement sur

la place du village. Cette honte pour une personne sensée

représenter l'État faillit bien, cette année là, faire perdre

sa place de maire à l'arrière-grand-père, qui ne gagna les

élections que d'extrême justesse, contrairement aux autres

fois.

On m'a dit que depuis ce temps là, l'étoffe vendue par mon

arrière-grand'mère ne se mesurait plus en toises. Mais pour

autant elle n'employait toujours pas le mètre, y préférant

l'empan (distance mesurée en les extrémités du pouce et de

l'auriculaire, la main étant grande ouverte). Les mauvaises

langues racontent que mon arrière-grand-mère recrutait ses

vendeuses en fonction de la taille de leurs mains, plus

celle-ci était étroite et plus leur chance d'embauche était

grande!

Au passage cela me remet en mémoire une petite anecdote

gentiment égrillarde, mais qui avait toujours un franc succès

dans les repas de famille. Ma grand-mère Lefranc, qui avait

pris la succession du magasin après sa belle-mère reçoit un

jour un cliente un peu attardée qui voulait acheter des

culottes "fendues". Il y avait plusieurs modèles, plus ou

moins ouverts à l'avant et on lui demanda donc "fendues comment?". La

réponse, qui fit mourir de rire tout le magasin, fut "oh une bonne main d'homme".

Mais revenons aux campagnes électorales. Cette fois il s'agit

du grand-père Lefranc.

La maison de Ruffiac donnait donc sur la place du bourg, mais

entre la maison et la place se trouvait un large trottoir que

le cadastre indiquait comme faisant partie de la parcelle où

était édifiée la maison. Un trottoir privatif, par conséquent.

Un beau matin, quelques jours avant les élections, grand-père

sort de chez lui de bon matin et se trouve face à un mur haut

d'un bon mètre... qui bloquait l'entrée de son porche et, de

toute évidence, n'était pas là la veille. Des maçons, en

nombre et fort affairés, s'employaient à la construction.

Interrogés, ceux-ci se firent un plaisir de révéler qu'ils

construisaient une maison, à la demande du pharmacien et

adversaire électoral, qui les avait grassement payé pour

qu'ils commencent à la tombée de la nuit et en montent les

murs le plus rapidement possible et sans discontinuer.

L'affaire était grave. Même si cette construction était, de

toute évidence illégale, laisser faire c'était à coup sûr

perdre la face... et les élections.

Après avoir pris l'avis de quelques conseillers municipaux,

grand-père fit atteler une voiture, se rendit à la gare de

Malestroit d'où il prit le premier train pour Vannes, afin de

consulter la Préfecture sur la marche à suivre. Il était de

retour le soir même et ayant réunitd'urgence son conseil

municipal et prit un arrêté ordonnant la suspension de la

construction, édifiée sans permis et sur le terrain d'autrui.

Il était temps, le rez-de-chaussée était presque achevé. Il

parait que la démolition prit du temps et que, pendant toute

la période des élections, la fameuse "maison" fut le point de

mire des habitants amusés, qui réélurent grand-père avec un

pourcentage de voix digne d'une dictature. Il avait fait

preuve de compétence et d'autorité et pour cela, les habitants

de Ruffiac ont estimé qu'ils ferait un bon maire.

mes grands parents Lefranc en 1932

Retour à la table des matières

Victor Lefranc père, frère aîné

de mon grand-père, était médecin à Malestroit et fut,

paraît-il, le premier du canton à posséder une auto. Une auto

avec chauffeur, voyez-vous, quoique d'après les souvenirs de

papa le chauffeur n'était pas autoriser à conduire: son rôle

se cantonnait à la mécanique, qui demandait un entretien

continuel et à la longue préparation des phares à acétylène

(car à l'époque les automobiles n'avaient pas encore

l'éclairage électrique).

Bref, le docteur Lefranc et son auto faisaient la gloire et

l'admiration de tout Malestroit et le grand espoir de papa,

encore enfant, était précisément de faire un petit tour dans

ce splendide engin.

papa jeune

Un jour où il

faisait beau et où Victor Lefranc devait se rendre à Ruffiac

mais n'était pas trop pressé, il accéda à la demande de papa

et le fit monter à côté de lui sur le siège de la fameuse

voiture. Les routes en ce début de 20ème siècle n'étaient pas

ce quelles sont devenues, aucune n'était goudronnée mais, dans

chaque commune une cantonnier, voire plusieurs, en assurait

l'entretien et rebouchait soigneusement les "nids de poule".

On roulait encore au milieu de la chaussée car la conduite à

droite n'était qu'un vague usage, non obligatoire. Bref, la

liberté totale.

C'est pour cela qu'à mi chemin

entre Malestroit et Ruffiac, là où la route descend jusqu'à la

rivière qui forme la limite des deux communes, avant de

remonter ensuite, Victor laissa son véhicule prendre un peu de

vitesse, en profitant de la pente du terrain. Papa ébahi dit

alors "tonton, ça roule

vite; à quelle vitesse va t-on?". Et l'oncle,

redressant la tête avec fierté, répondit "on va très vite en effet, au

moins 30 km à l'heure". Beau le progrès.

Il y avait à Ruffiac,

comme dans n'importe quelle commune française du début du

20ème siècle, deux écoles: l'école publique et l'école libre

qui se faisaient une guerre acharnée. Tous les coups étaient

permis. On était bien pensant à Ruffiac et tous les enfants,

y compris ceux du maire, fréquentaient donc l'école libre, à

l'exception du fils du cantonnier qui, étant fonctionnaire,

se sentait moralement obligé de l'y envoyer. L'instituteur

public n'avait donc qu'un seul élève. Actuellement on

fermerait cette école mais à l'époque il n'était pas

question d'abandonner la place. La séparation de l'Église et

de l'État était encore récente et la querelle des crucifix

restait dans toutes les mémoires. Bref, les cinq enfants de

grand-père allaient à l'école libre. Jusqu'au jour ou pour

je ne sais quelle raison tenant sans doute plus de

Clochemerle que d'un réel problème, mon grand-père se fâcha

avec le curé. Du coup il retira ses enfants de l'école libre

et les mit à l'école publique. Non mais! Le pauvre

instituteur dont l'effectif était subitement passé de un à

six élèves eut bien du mal à s'en remettre. Ce ne fut

d'ailleurs que de courte durée car le maire et le curé

finirent par se rabibocher et les cinq enfants retournèrent

à l'école libre.

Est-ce pour se faire

pardonner que grand-père, revenant d'un pèlerinage à

Lisieux, fit installer à ses frais un autel sur le bas-côté

de l'église de Ruffiac, ainsi qu'un grand vitrail qui porte

encore le nom des Lefranc? On me l'avait dit étant petit et

je me demandais bien, à l'époque, quelle avait pu être la

raison pour laquelle mon grand-père avait fait construire un

"hôtel" à Lisieux...

Dans la première partie du

20ème siècle un restaurant s'est ouvert à Ruffiac.

Grand'mère Lefranc était sur la pas de la porte de sa maison

à regarder une équipe de peintre peignant le fond de

l'enseigne du restaurant. Le fond impeccablement fini, ils

s'arrêtent: un enseigne c'est bien mais quel nom donner à

cet établissement? Alors ils viennent, avec le patron du

restaurant, demander très respectueusement à grand'mère si

elle avait une idée sur la question: étant la femme du

maire, elle devait nécessairement avoir de bonnes idées.

Grand'mère prise de court

bafouille un peu puis finit par dire "le

restaurant se trouve sur la place, pourquoi pas Restaurant

de la Place? enfin..." Très bien, dit le patron, ne cherchez plus, c'est

parfait. Mais le patron était un peu dur d'oreille et voilà

pourquoi, pendant des années, Ruffiac a eu droit à ce

Restaurant de la Plage qui étonnait beaucoup les gens de

passage.

Lorsque papa a passé le

baccalauréat pour la première fois, en section littéraire, il

a été recalé. Ce sont des choses qui arrivent. Il y avait à

cette époque une seconde session en octobre et grand-père

décida d'envoyer papa passer l'été dans ce qu'on appelait

alors une "boîte à bac" où l'on révisait dur pendant deux ou

trois mois pour avoir une seconde chance à la session de

rattrapage.

On le mit donc dans un de ces établissements, qui se trouvait

à Vannes, non loin de l'École Normale de garçons.

La discipline y était très stricte et pour éviter qu'ils ne se

dissipassent, les pensionnaires étaient enfermés à clef dans

leur chambre chaque nuit. Il arriva ce qui devait arriver: une

bonne colique en pleine nuit. Impossible de sortir pour aller

aux toilettes. Il eut beau appeler, tambouriner la porte,

personne ne lui ouvrait. Un journal déplié sur le sol reçut

donc ce qu'il ne pouvait faire ailleurs. Encore fallait-il

s'en débarrasser, à cause de l'odeur. Or si la porte de la

chambre était fermée la fenêtre, en cette belle nuit d'août,

ne l'était pas. Le journal replié papa prit son élan, en

avant, en arrière et... le journal céda, repeignant la

tapisserie d'un délicat mouchetis brun.

À compter de ce jour et devant l'évidence de ses explications,

papa ne fut plus enfermé le soir dans sa chambre. Quoique, à

la place du directeur, je lui aurait fourni un pot de chambre.

Enfin, papa a eu son bac en octobre, avant de refaire une

autre terminale scientifique et passer à nouveau un deuxième

bac lui donnant accès à l'école d'ingénieur où il souhaitait

entrer.

Lorsque papa était encore

étudiant, à Toulouse, il s'était payé une grosse moto avec ses

économies. L'apprenant, grand-père Lefranc en fut très

contrarié. Les motos, tout le monde le sait, c'est des engins

à se tuer. Aussi, en échange de la moto, il offrit de lui

payer une auto: c'était plus sûr.

L'auto fut commandée. À cette époque, les constructeurs ne

livraient généralement pas, il fallait aller chercher l'auto

en usine. J'ignore la marque mais c'est dans la banlieue

parisienne que papa alla donc prendre livraison de sa première

auto. Ses parent avaient insisté pour qu'il se fasse

accompagner de sa plus jeune sœur Yvonne et c'est elle qui m'a

raconté comme cela s'est passé.

L'aller s'était fait en train et un taxi les avait amenés à

l'usine automobile où les attendait un employé, qui leur avait

présenté l'engin. Papa, à l'époque, n'avait pas de permis de

conduire, je le précise. L'employé de l'usine lui a donc

rapidement montré comment cette auto fonctionnait, où étaient

les vitesses, le frein etc... Papa l'ayant assuré qu'il avait

parfaitement compris, l'employé lui laissa le volant. Papa

passa une vitesse, qui se trouva être la marche arrière,

embraya un peu rapidement et alla emboutir le mur qui était

derrière lui.

Plus de peur que de mal, mais l'employé était consterné.

Visiblement, on ne pouvait confier une auto à des mains aussi

inexpérimentées. Il proposa donc de prendre lui-même le

volant, à ses frais et de conduire ses passagers hors de

l'agglomération, tout en donnant une petite leçon de conduite.

La fierté de papa en avait pris un bon coup mais il finit,

sous la pression de sa sœur, par accepter la proposition.

Le retour en Bretagne se fit sans problème majeur. La route

était étroite mais très peu encombrée. Ils firent escale au

Mans pour la nuit. Le lendemain papa avait pris un peu

d'assurance et ils purent rentrer sans encombre à Ruffiac.

Restait à passer le permis de conduire. Là c'est le récit de

papa.

Il avait été convoqué un matin à Vannes, sur le Champ de

Foire, où attendait l'examinateur. Chaque candidat (ils

étaient une demi douzaine) était, bien entendu, arrivé au

volant de sa propre voiture! L'examinateur compta les

candidats puis monta dans son véhicule personnel en disant

"suivez-moi". Ils firent le tour de Vannes pour se retrouver

sur le Champ de Foire. Après un nouveau décompte, constatant

qu'il ne manquait personne, l'examinateur signa les précieux

permis. Ce fut tout.

la photo sur le permis

Maman, qui a passé

son permis à peu près à la même époque, mais à Chalon sur

Saône, m'a dit que l'examen avait été pour elle beaucoup plus

sérieux: l'examinateur était à ses côtés, lui avait posé

quelques questions sur le code de la route pendant qu'elle

conduisait et lui avait même fait faire un démarrage en côte

(le créneau n'avait pas encore été inventé à l'époque). Deux

poids, deux mesures, par conséquent. Ce qui n'a pas empêché

mes parents de conduire toute leur vie et, à ma connaissance,

sans le moindre accrochage. Alors?

Du temps où papa était

étudiant à Paris on lui avait un jour confié pour

l'après-midi un petit cousin à garder. Si ma mémoire est

bonne c'était un petit Berhaut, sans doute Jacques dont il

était le parrain. Ils étaient allé ensemble au square où,

assis sur un banc, papa pouvait tranquillement réviser ses

cours, tandis que le petit jouait à proximité.

Soudain papa lève les yeux

et ne voit plus l'enfant. Il se lève, va jusqu'au coin de

l'allée et le retrouve là, planté bouche bée devant un vieux

monsieur à l'abondante barbe blanche, assis sur un banc et

qui, flatté de cette attention juvénile, lui souriait

gentiment. Parfaite illustration de "l'Art

d'être Grand-Père".

Apercevant papa le gamin

l'appelle: "viens voir parrain, viens voir le

monsieur... comme il est laid!". Tirant son petit cousin par

la main, papa rouge comme une pivoine, s'est prestement

dépêché de changer de lieu de promenade. Des années après,

même s'il en riait, il sentait la honte revenir.

Maman jeune fille allait

régulièrement à Paris pour rendre visite à ses grands-parents

Coudray. Elle appréciait d'autant plus qu'une amie à elle,

proche parente du Président de la République de l'époque - ne

me demandez pas qui... - lui obtenait facilement de l'Élysée

des places pour assister à des spectacles dans la loge

présidentielle. En ce temps, tous les théâtres parisiens,

toutes les salles de concert et même les stades avaient une

loge présidentielle, rarement occupées par le Président

lui-même mais qu'il pouvait mettre à la disposition des gens

qu'il voulait honorer ou remercier.

C'est ainsi que maman m'avait souvent raconté avoir assisté à

un récital de piano donné par Érik Satie, déjà âgé (il est mort en

1925: maman avait 21 ans), revêtu de son éternel costume de

velours gris dont on a, paraît-il retrouvé chez lui, à sa

mort, toute une collection. Maman avait conservé de ce concert

un souvenir horrifié. Il n'y avait dans cette musique,

disait-elle, ni mesure, ni mélodie; rien que des dissonances

déplaisantes. Et si elle n'avait pas été placée dans une loge

qui faisait d'elle le point de mire de l'assistance, nul doute

qu'elle serait partie avant la fin du récital.

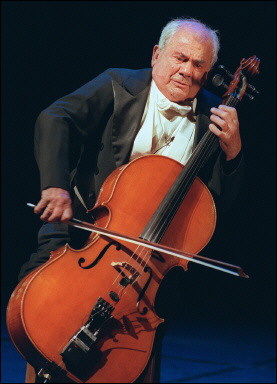

Erik Satie

Bien des années plus tard, alors

que jeune architecte j'habitais encore Rennes, maman vint

passer quelques jours chez moi. Un soir, à l'improviste et

pour voir sa réaction, je mets sans la prévenir un disque de

Satie. Dès le début de la première Gymnopédie maman me dit: "c'est agréable cette musique.

De qui est-ce?" Je lui avouai qu'elle était de ce

Satie qu'elle avait tant décrié. Mais le temps avait passé et

les oreilles de maman en avaient entendu d'autres...

Papa m'a raconté, à propos de loge présidentielle, qu'allant

assister avec son frère Émile, à peu près à la même époque, à

un match au Parc des Princes (l'ancien bien entendu, celui de

1897), les deux gars repèrent en arrivant que la loge du

Président était vide. Chiche! ils s'y rendent avec assurance.

Personne ne leur demande quoi que ce soit et ils assistent à

tout le match depuis ce point de vue privilégié, donnant même

le signal des applaudissements. Enfin, presque tout le match

car ils ont préféré s'éclipser discrètement un peu avant la

fin de la seconde mi-temps. On ne sait jamais...

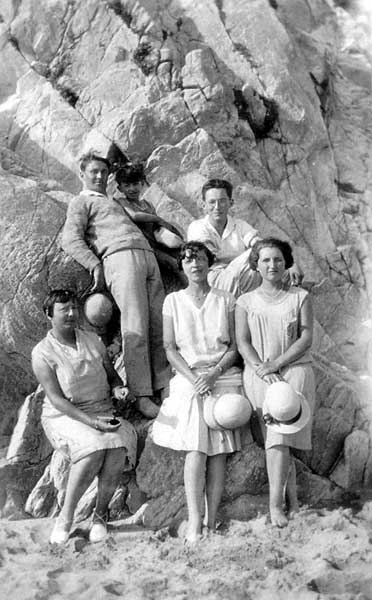

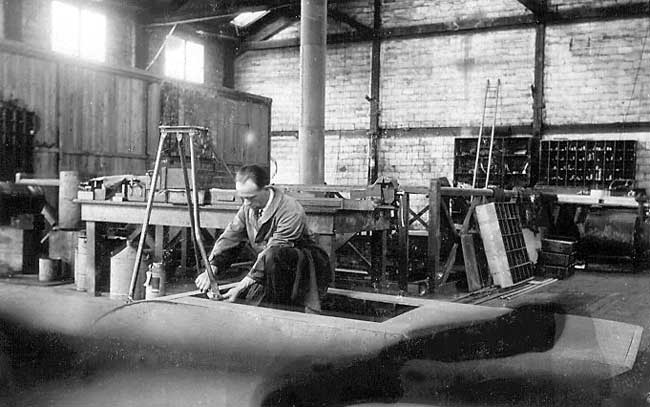

Papa a toujours été un grand sportif, tout comme son frère aîné Émile dont le plus grand titre de gloire a été la traversée à la nage de la Gironde, à partir de Royan et qui a fait ensuite carrière comme professeur de gymnastique à St Quentin. Papa, lui, était surtout attiré au début par l'athlétisme. Bac en poche, il partit faire des études d'ingénieur à Paris dans ce qui est devenu, depuis, Sup d'Elec. Mais il consacrait la plupart de ses loisirs au sport et a fini par avoir un bon niveau. Il disait avoir été champion de France de saut en longueur (je n'ai pu retrouver en quelle année, mais ai vu à la maison la médaille qu'il avait reçue) et a été sélectionné pour le 110 mètres haies aux Jeux Olympique de Paris de 1924 (quoique éliminé dès les premières épreuves). Au moins cela lui a valu d'assister gratuitement à tous les jeux et d'être décoré de la médaille des sports.

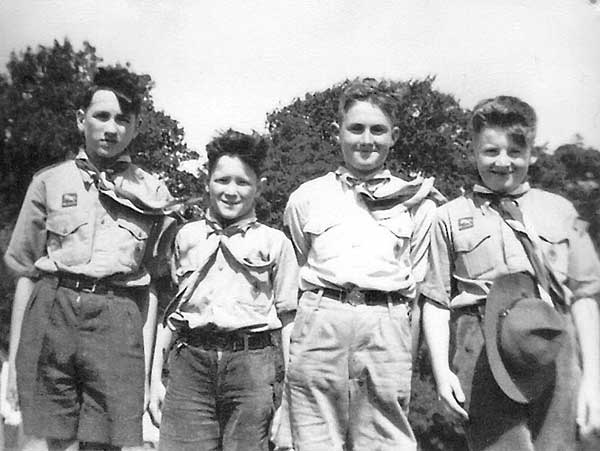

compétition sportive

Papa faisait partie du PUC

(Paris Université Club) qui existe toujours. Il y a côtoyé

quelques personnalités, comme Roland Garros (à ce propos il se

fâchait souvent en entendant prononcer ce nom avec un O court,

comme "auto", alors que ce nom du sud-ouest se prononce avec

un O long comme "pomme"). Il a également connu au PUC un fils,

ou neveu, de l'empereur du Japon qui avait invité ses

condisciples à Tokyo, tous frais payés, pour son mariage. Mais

c'était un bien long voyage par bateau et papa y a renoncé.

Son diplôme d'ingénieur en poche, papa choisit d'en passer un

second à Toulouse (actuellement École Nationale Supérieure

d´Électrotechnique, d´Électronique, d´Informatique,

d´Hydraulique et des Télécommunications (ENSEEIHT). Et c'est

tout naturellement, une fois dans la patrie du ballon ovale,

qu'il a opté pour le rugby. Il faut croire qu'il était doué

car il a plusieurs fois été sélectionné pour des rencontres

internationales. J'ai entendu parler d'un match à Rome et d'un

autre à Varsovie. Mais à l'époque les sélections changeaient

souvent car il s'agissait d'amateurs, en général étudiants,

qui ne pouvaient trop s'absenter pour de longs voyages (en

train) à l'étranger.

papa, à gauche, en tenue de sports

Papa, lorsqu'il étudiait à

Toulouse, prenait pension dans un petit hôtel restaurant (les

cités universitaires n'existaient pas encore). Un jour le

patron lui dit "j'étais au

match dimanche et il y avait un joueur qui vous ressemblait

beaucoup". Papa lui répondit que c'était bien plus

qu'une ressemblance puisque c'était lui qui jouait. Le patron

de l'hôtel se déclara très honoré d'avoir chez lui un joueur

de rugby de ce niveau et qu'il n'était plus question qu'il

paye quoi que ce soit. Depuis ce jour et jusqu'à la fin de ses

études papa a été logé et nourri gratis. Bien entendu

grand-père n'en a jamais rien su et a continué à lui envoyer

régulièrement de quoi payer sa pension...

Le mariage de mes parents

Il arrive souvent que des

enfants interrogent leurs parents afin de savoir comment ils

se sont connus. Voici, du moins en ce qui me concerne, la

réponse à cette obsédante question, telle que maman me l'a

contée.

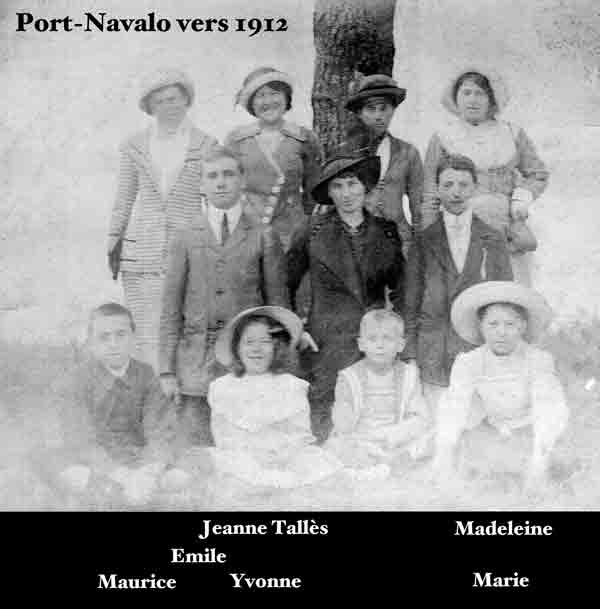

La famille Simon avait

toujours eu l'habitude, pour fuir les chaleurs estivales

bourguignonnes, de passer l'été en vacances au bord de la

mer. C'était également une tradition pour la famille

Lefranc, mais alors que les Simon variaient souvent leur

destination, les Lefranc louaient chaque été la même villa à

Port-Navalo.

On m'a raconté: c'était toute

une expédition. Quelques jours avant le départ, on envoyait en

précurseur, par la route, un domestique avec un âne attelé à

une carriole, pour acheminer les bagages. Une fois sur place,

l'âne et la carriole étaient bien agréables pour les

promenades. Puis, le jour venu toute la famille se rendait, en

calèche, jusqu'à la gare de Malestroit, située en peu hors de

la commune pour que (disent les comptes-rendus des

délibérations du Conseil Municipal) "la vertu de jeunes filles de Malestroit s'en

trouve préservée". Le train arrivait à point nommé

pour un repas dans un restaurant du port de Vannes, toujours

le même restaurant bien entendu. Après le repas la famille

embarquait dans le "vapeur" qui desservait le Golfe du

Morbihan et débarquait tout son mode en fin d'après-midi à

Port-Navalo. C'était le bon temps!

La famille Simon, elle, avait toute la France à traverser et

le faisait en auto qui a été longtemps une énorme Rosengart

noire (fabriquée à Saint Brieuc) avec des strapontins vis à

vis du siège arrière et de porte-bouquets de chaque côté des

portières. Elle a ensuite été remplacée par une Berliet,

preque aussi monumentale, que j'ai bien connue pour avoir

plusieurs fois traversé la France à bord de cette voiture.

la Berliet en 1938

J'ai placé ailleurs sur ce site un petit album de

photos illustrant ces vacances. En 1928 les Simon choisirent

de passer l'été à Quiberon et se nouèrent d'amitié avec des

Lefranc, de la branche aînée ,qui y séjournaient également.

Il fut convenu que les deux familles se retrouveraient au même endroit l'année suivante.

Maddy Simon et Yves Lefranc à Quiberon en 1928

Albert Lefranc, bien qu'il ait quelques douze années de plus que maman, sympathisa avec elle et se dit qu'elle était tout à fait le type de jeune fille qui plairait à son cousin Maurice. Aussi persuada t-il Maurice de passer quelques jours à Quiberon avec eux. Il avait vu juste et on envisagea de les marier. Maman m'a un jour confié que papa l'avait tellement baratiné que toute résistance aurait été inimaginable...

les futurs époux,dûment chaperonnés

Une délégation de la famille Lefranc se rendit alors à Chalon, pour voir sur place si les Simon avaient le répondant qu'ils semblaient présenter en vacances. On n'est jamais trop prudent! Rassurés sur ce point ils acceptèrent les fiançailles, qui eurent lieu l'année suivante à Ruffiac, en 1930 par conséquent. Comme je le disais, à cette époque on prenait son temps.

Le mariage fut célébré encore un an après, cette fois-ci à Chalon. Il fut, m'a t-on dit, somptueux, avec un buffet le midi pour plusieurs centaines de personnes, au rez-de-chaussée de la maison qui était vaste et avait été spécialement conçu pour recevoir. Un second repas, le soir, ne réunit que la famille et les intimes. Si l'on en juge d'après la photo prise sur le fameux escalier, cela faisait tout de même pas mal de monde.

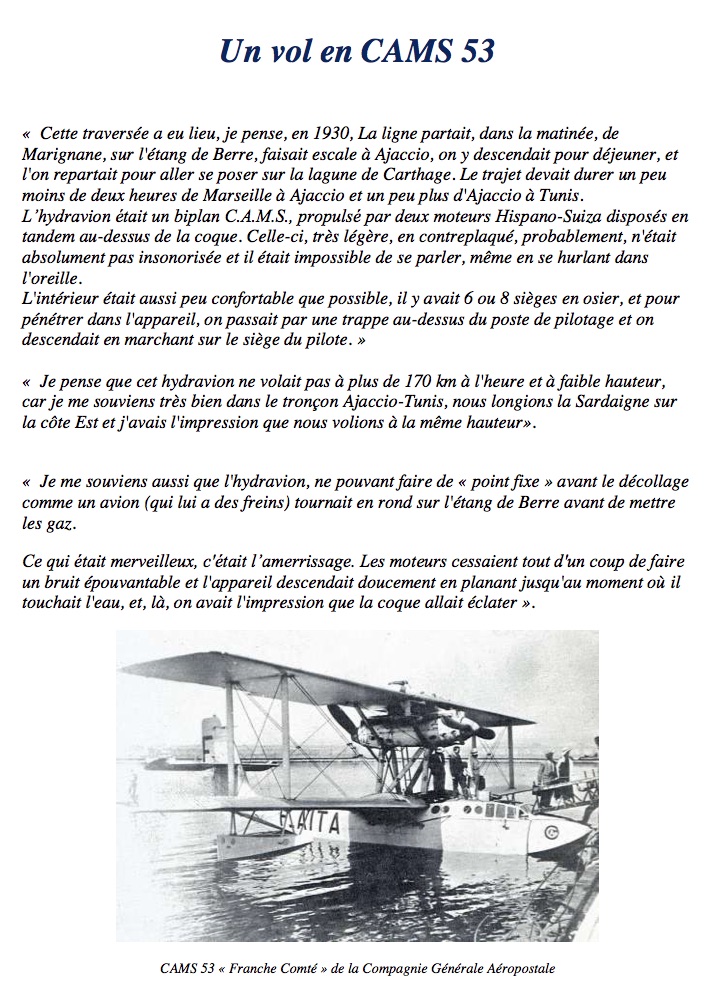

Les nouveaux mariés choisirent

de faire un voyage de noces original, non point par sa

destination: la Corse puis Florence, mais par le moyen de

transport. Car ils se rendirent en Corse en avion! tenez-vous

bien, c'était en 1931 et les voyages en avion n'étaient pas

monnaie courante. Bien plus, il s'agissait d'un hydravion. Ils

ont décollé de l'étang de Berre pour se poser, royalement, au

milieu de la baie d'Ajaccio: le rêve. Ils m'ont raconté qu'il

n'y avait pas de sièges fixes à l'intérieur mais des fauteuils

en osier que chacun disposait à son gré et qu'on leur avait

distribué des boules de coton pour se mettre dans les

oreilles, à cause du bruit et aussi parce que les avions

n'étaient pas encore pressurisés. Un passionné d'aéronautique

me confirme, par la copie de cet article:

Avant de s'envoler pour la Corse, ils avaient tout de même pris le soin de visiter la Riviera et faire un petit séjour à Cannes.

La traversée vers l'Italie a eu lieu en bateau et le retour, de façon plus banale, en train.

Maman m'a raconté que, au bout

de quelques jours, papa lui avait dit "ça y est, j'ai compris comment

on parle italien, tu vas voir c'est facile". Ils

étaient dans un taxi entre Pise et Florence et papa souhaitait

s'arrêter pour satisfaire un petit besoin. Il lance alors au

chauffeur un sonore "cabinetto!".

Le taxi pile sur place et papa en descend pour faire ce qu'il

avait besoin de faire. Le chauffeur éclate alors de rire. Il a

réussi à expliquer ensuite qu'il pensait avoir compris que

papa lui signalait des carabiniers, d'où son empressement à

s'arrêter.

Ensuite, toujours pas pressés, mes parents ont attendu 9 ans

pour me mettre en chantier.

La suite est une autre histoire.

Au retour, les parents se sont installés à Paris, où Papa avait trouvé une place d'ingénieur dans un société qui allait devenir, plus tard EDF tandis que maman s'ennuyait ferme dans l'appartement.

Pour se distraire, elle

tricotait énormément, car elle a toujours eu du goût pour le

tricot et un talent certain pour créer des modèles

intéressants. Elle avait une amie qui connaissait une personne

chargée des achats au Galeries Lafayette. Maman avait réalisé

quelques ouvrages de tricot pour elle, qui avaient été montrés

à cette personne et qui avaient été appréciés. Maman finit par

se laisser convaincre de mettre en vente quelques unes de ses

créations, à titre d'essai, aux Galeries Lafayette. Cela

partit comme des petits pains. Elle en tricota donc d'autres,

puis de plus en plus. Quelques années plus tard, maman se

trouvait à la tête d'une petite entreprise de dizaines de

tricoteuses à domicile qui réalisaient ses modèles.. au grand

désespoir de papa qui avait des principes un peu anciens et

pour qui une femme, ça ne travaille pas. Leur déménagement en

Bretagne, en 1938, mit définitivement fin à ce petit commerce.

Occasion manquée

Lorsque mes parents

habitaient Paris, ils étaient amis avec une personne qui

avait une petite entreprise de mécanique de précision.

Celui-ci reçut un jour la visite d'un inventeur qui

cherchait à vendre le brevet d'une de ses inventions. Elle

n'existait encore que sur le papier. C'était un ingénieux

système de fermeture constitué de deux files de petites

pièces en forme de crochets pouvant s'assembler, ou se

désassembler, au passage d'un élément mobile: en deux mots

ils s'agissait de ce qui est devenu plus tard la "Fermeture

Éclair".

Le mécanicien perplexe se

demanda à quoi cela allait bien pouvoir servir.

Certainement, dans le domaine très conservateur de

l'habillement, une telle fermeture n'avait aucun avenir. Et

puis imaginez un peu l'outillage nécessaire à la production

en masse d'un objet aussi compliqué. Non, décidément, ce

projet n'avait pas le moindre intérêt et certtainement aucun

avenir. Il mit donc poliment l'inventeur et son brevet à la

porte.

Il l'a regretté toute sa

vie! Je dois ajouter, pour être exact, que l'invention de la

fermeture à crémaillère est officiellement attribuée à

l'américain Withcomb Judson en 1891. Mais je ne fais que

transcrire ici l'histoire que papa m'a souvent racontée. Il

est possible, comme le bon vin, qu'elle se soit améliorée

avec le temps...

Le malchanceux (à droite) avec mes parents et sa femme

Retour à la table des matières

Les noces de Jeannette

Après leur mariage, mes

parents ont habité Paris pendant 9 ans, sans enfants, un

appartement non loin du Parc Monceau. Ils avaient comme

voisine palier une jeune et jolie starlette dont le tairai

le nom et dont la vie, quelque peu agitée, faisait

paraît-il, jaser tout le quartier; mais on ne prête qu'aux

riches. Je l'ai souvent vue plus tard au cinéma, dans des

seconds rôles comiques de vieille domestique et j'ai du mal

à imaginer cette vieille dame fanée en femme fatale.

Est-ce cette présence qui

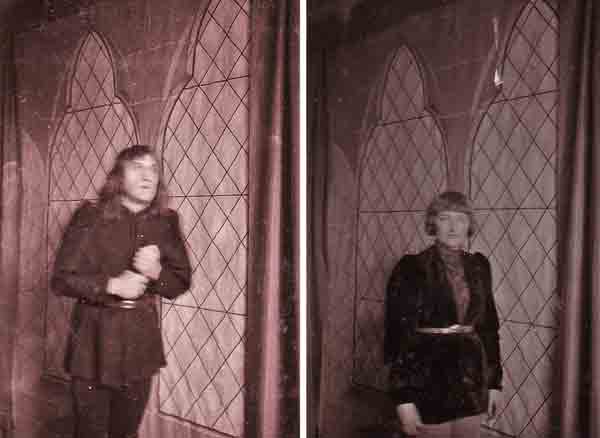

les avait incité? en tous cas, à cette époque, mes parents

pratiquaient le théâtre amateur avec assiduité.

J'ai encore des photos de papa

dans Knock et dans Gringoire (d'après Notre-Dame de Paris),

ses deux plus grands succès. Mais la troupe montait également

des opérettes, dont papa (qui chantait comme une casserole)

était soigneusement exclu, ou alors dans des rôles muets. Il

m'a raconté le début d'une représentation des Noces de

Jeannette (1854 - Victor Massé). Le rideau s'ouvre sur

l'entrée, au pas de course, d'un jeune homme qui vient de

justesse d'échapper à un mariage non souhaité et dont la

première réplique est "Ouf,

je l'ai échappé belle!". Alors qu'il prononçait cette

phrase, le fond du décor qui représentait une lourde armoire

normande, mal fixé se détache et lui tombe dessus. Bien sûr

c'était une toile peinte, mais vu de loin... Les spectateurs

firent "Ooooh...".

L'acteur se retourne, rattrape l'armoire au vol et la remet

droite avant d'enchaîner "...

et l'armoire aussi!". Il se tailla un beau succès.

L'auto d'Yvonne

Pour les 20 ans de ma tante

Yvonne, troisième sœur de maman et ma marraine, ses parents

lui avaient offert une auto. C'était une petite décapotable

jaune vif avec une place à l'arrière dans une sorte de

baquet qui occupait son cul pointu. Yvonne n'a, hélas, guère

pu en profiter. C'est tout juste si la voiture avait

quelques kilomètres au compteur lorsque la guerre éclata.

Plus d'essence, réquisitionnée par les armées, française au

début puis allemandes. La belle petite auto fut bâchée et

mise sur cale sous un hangar au bout de la distillerie, où

je l'ai connue dans mon enfance. Mon frère et moi allions