1862 - 1959

1862 - 1959

mis à jour le 1er février 2025

TABLE DES MATIÈRES

Lorsque je repense à la distillerie SIMON-AÎNÉ,

c'est tout un pan de mon enfance qui me revient. J'y ai en effet

passé pratiquement toutes mes vacances, chaque été, auprès de

mes grands-parents maternels et je peux encore sentir l'odeur

pénétrante du cassis ou des oranges macérées qui embaumait tout

le jardin autour des bâtiments.

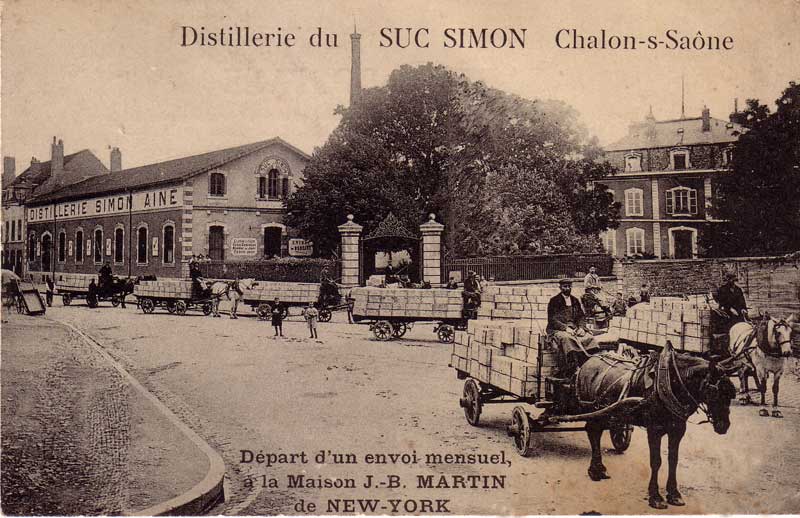

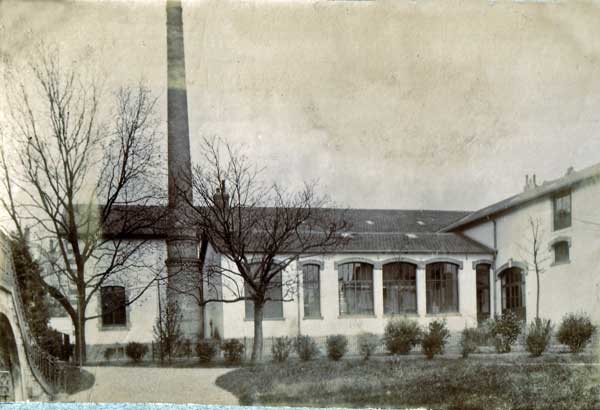

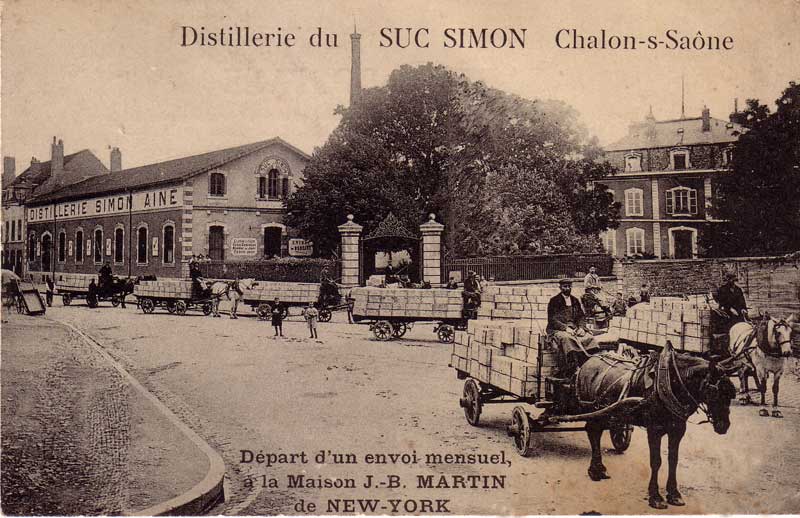

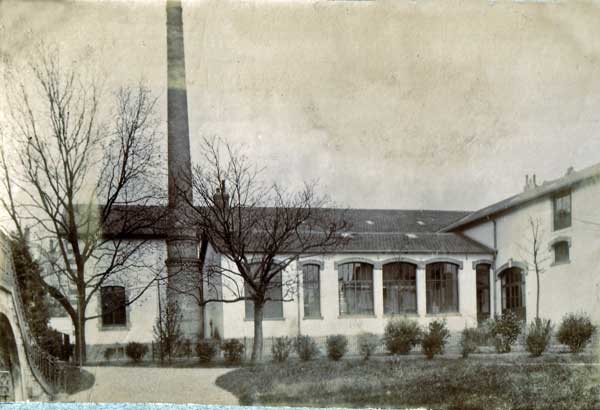

la distillerie

au début du XXè siècle, avec la maison sur la droite

c'est moi, sur les genoux de grand'mère, en 1944

HISTOIRE

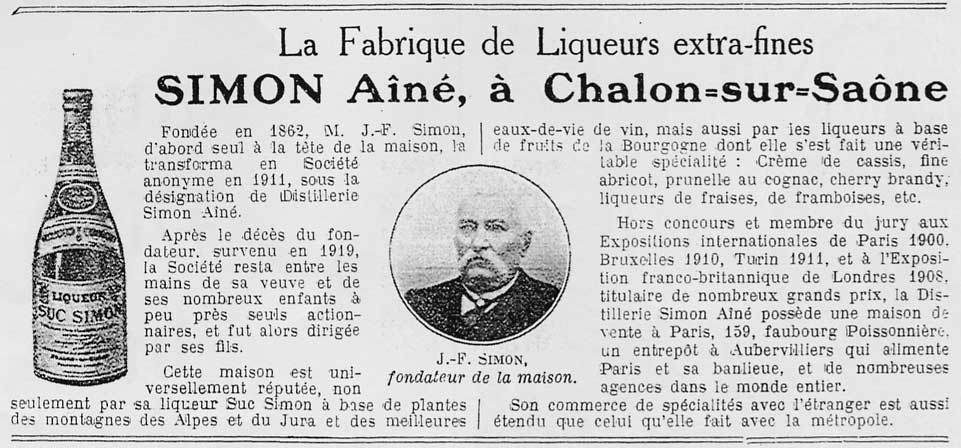

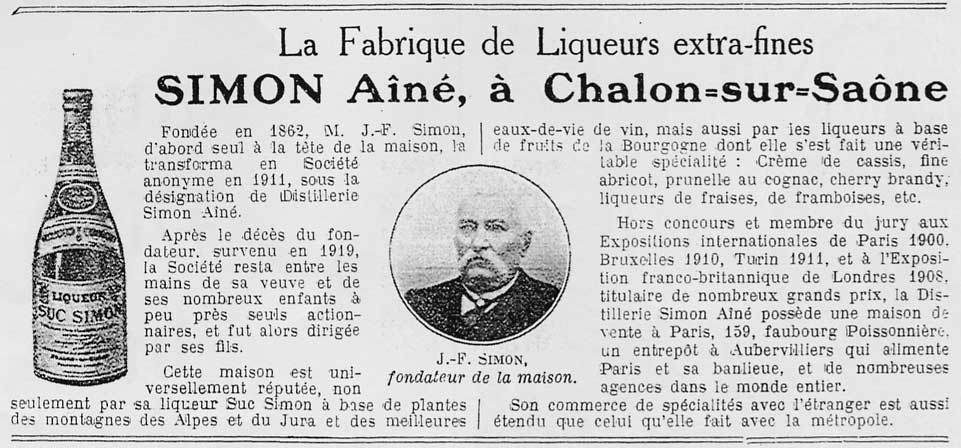

Selon Claude Elly, ancien journaliste au

"Courrier de Saône et Loire" avec qui j'ai pris contact, mais qui

n'a pu m'éclairer (19 spécialités bourguignonnes du temps

passé - parution du 6 septembre 1977) la distillerie

SIMON-AÎNÉ aurait été fondée en 1862 (ou du moins elle

commercialisait une liqueur de prunelle en cruchon, depuis 1862).

À cette date mon arrière-grand-père Jean-François SIMON, dit

"Simon Aîné", qui semble bien en être le fondateur n'avait que 16

ans.

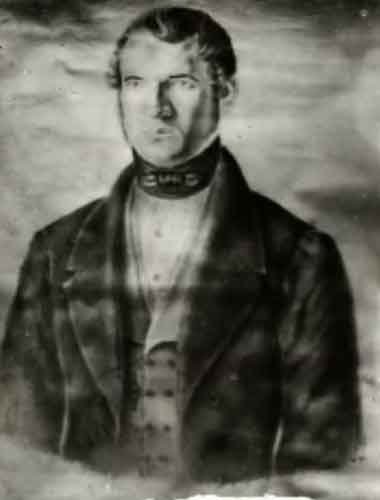

C'était le fils de Géraud-Étienne Simon,

instituteur, puis propriétaire terrien à Luzinay (commune proche

de Vienne - Isère) mais qui était originaire de Serpaize

(Isère).

Portrait de Géraud-Étienne Simon

L'origine de la famille Simon est toutefois dans

l'est du département de la Creuse (Mérinchal et Saint-Bard. Vous

pouvez jeter un il sur la page qui lui est consacrée). Jean-François

SIMON avait épousé en premières noces Joséphine Benoît, de

Pont-de-Vaux (Ain) dont il avait eu 8 enfants et qui est décédée à

l'âge de 30 ans, puis en secondes noces la cousine germaine de sa

première épouse, Louise-Sophie Benoît qui lui a donné 4 autres

enfants: la descendance était bien assurée!

Selon des souvenirs conservés dans la famille

(mais qui sont très discutables), Jean-François SIMON aurait

quitté très jeune la maison familiale, car il s'entendait mal avec

son père. Il aurait alors trouvé du travail dans une distillerie

où il a appris le métier et fini par prendre une telle influence

sur son patron qu'il a pu en obtenir la communication de ses

secrets de fabrication et créer sa propre entreprise (à seulement

16 ans!).

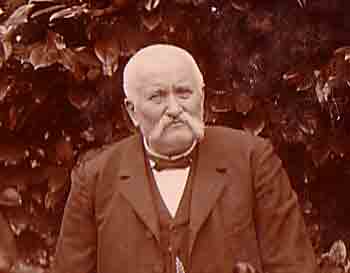

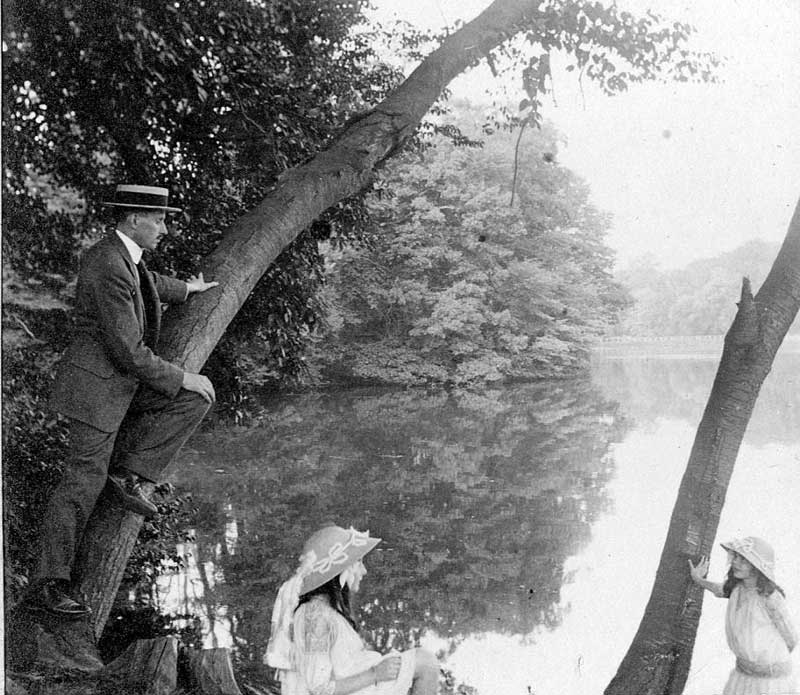

Jean-François SImon à 40 ans

Peut-être est-ce la raison pour laquelle,

instruite par l'expérience, la famille SIMON telle que je l'ai

connue dans mon enfance, ne buvait que de l'eau, sauf à déboucher

une bonne bouteille dans les très grandes occasions (comme

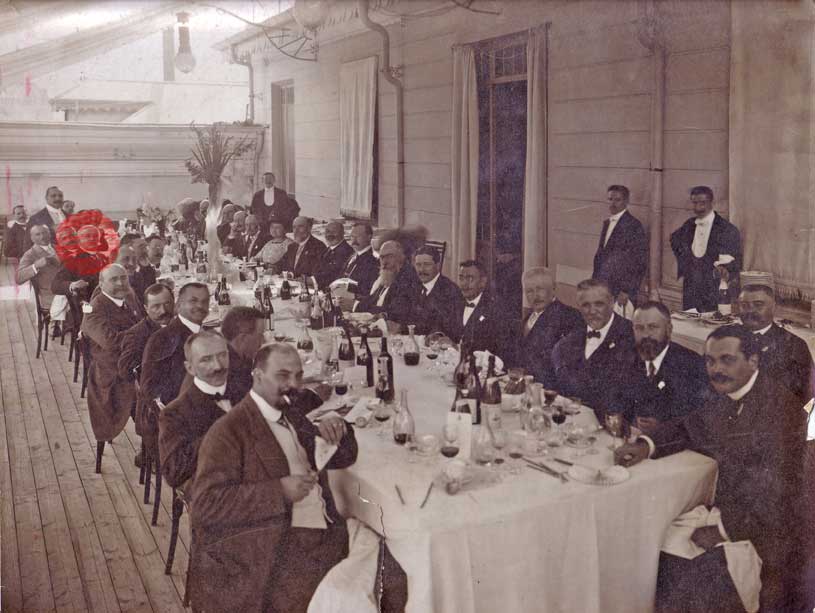

ci-dessous, en 1903).

Car la cave du grand-père était fabuleuse et,

paraît-il, une des plus belles de Bourgogne... J'ai entendu

raconter à ce propos une anecdote: lorsque Étienne Simon, mon

grand-père, a fait son service militaire, il a été appelé lors de

son incorporation par son colonel qui lui aurait dit: "vous êtes bien le fils de Simon

Aîné, distillateur à Chalon? alors vous devez vous y connaître

en vins de Bourgogne". Mon grand père, très intimidé et

ne sachant trop que répondre, son colonel lui proposa de visiter

sa cave personnelle, dont il était très fier, et lui donner son

avis. Étienne Simon, après avoir vu la cave aurait donné à son

supérieur quelques conseils si judicieux qu'il fit tout son

service militaire comme sommelier personnel du colonel!

Jean-François Simon

Je sais donc bien peu de choses sur lui et encore

moins sur les conditions dans lesquelles il a été amené à devenir

distillateur. Il ne semble n'avoir aucun lien de parenté avec ce

SIMON-AÎNÉ qui exploitait déjà en 1833, en association avec

Auguste JULLIEN, une distillerie d'absinthe à Pontarlier dans les

locaux de l'ancien couvent des Bernardines, sous l'appellation

"Fabrique d'Absynthe du Roi".

J'ai recherché quelle était la distillerie où il

avait fait son apprentissage. Il a vécu à Pont-de-Vaux, dans

l'Ain, au moins à partir de 1871, date de son mariage avec

Joséphine Benoît (l'acte de mariage dit déjà qu'il est

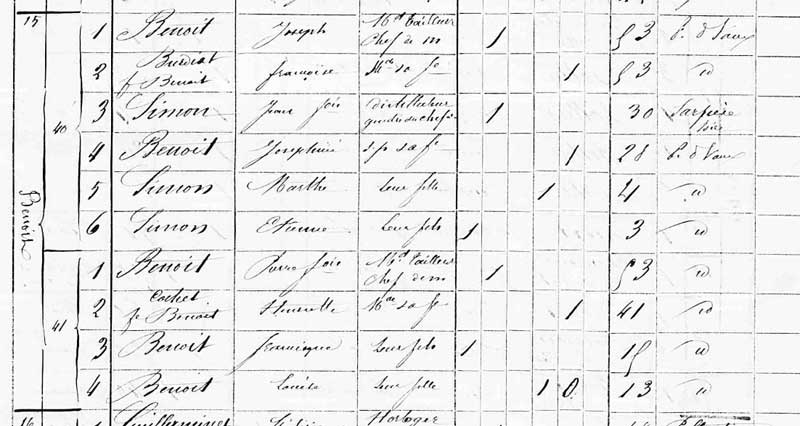

distillateur). Au recensement de 1876, il habitait 15 Grand-Rue et

c'est là que sont nés ses 4 premiers enfants.

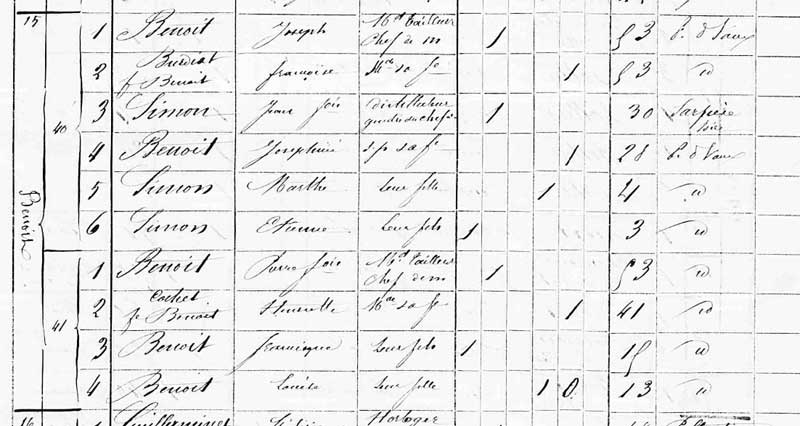

Recensement de 1876. Au même

numéro de rue habitent Jean-François Simon, son épouse et ses

deux premiers enfants

Recensement de 1876. Au même

numéro de rue habitent Jean-François Simon, son épouse et ses

deux premiers enfants

mais également la famille de ses beaux-parents et futurs

beaux-parents (il épousera successivement deux cousines

germaines)

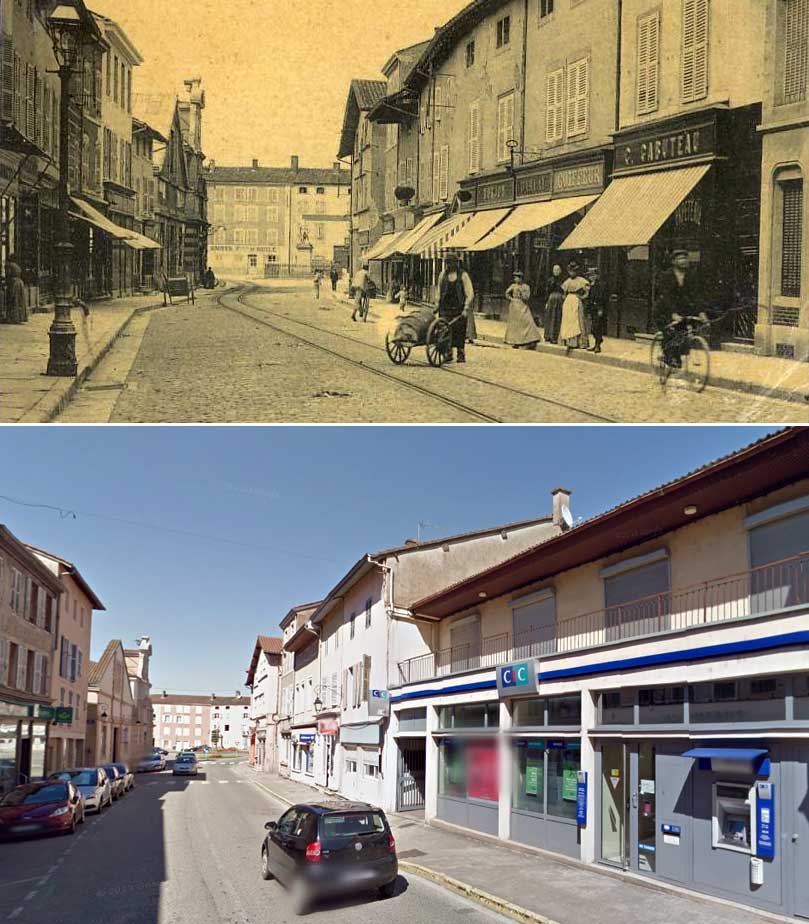

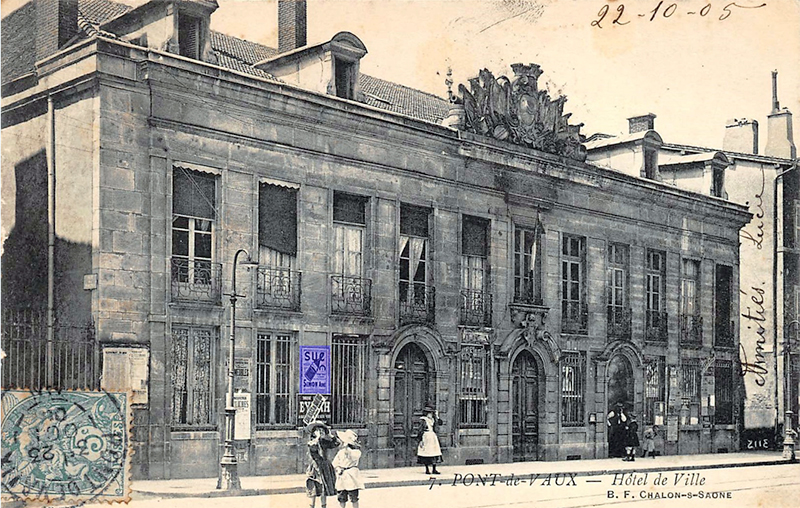

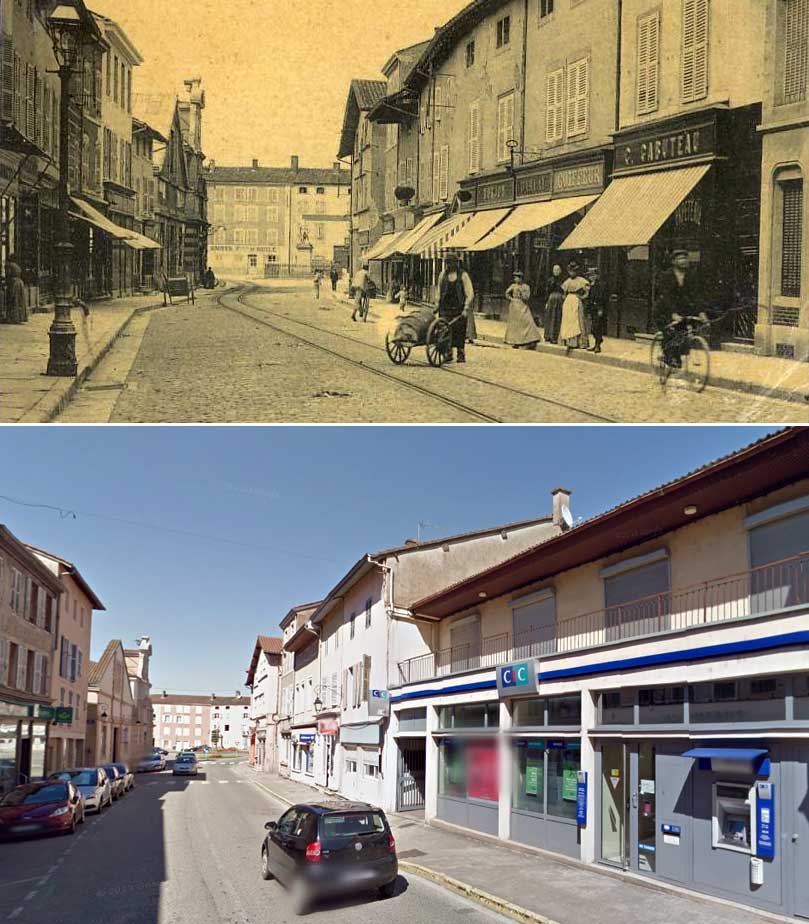

vues ancienne et actuelle

(Google) du 15 Grand-Rue (maintenant rue Maréchal de Lattre de

Tassigny) à Pont-de-Vaux

la maison habitée par Jean-François Simon et sa famille a

disparu. Elle a été remplacée par un bâtiment plus bas occupé

par une banque

sur la carte postale, cela correspond au serrurier, dont on voit

la clef en enseigne, au coiffeur et au magasin Cabuteau

Tout

porte donc à penser que la distillerie se trouvait également à

Pont-de-Vaux, et probablement au 15 Grand-Rue (lorsque la

distillerie déménagera à Chalon-sur-Saône elle se trouvera

également, pendant plusieurs années, au domicile de Jean-François

Simon). Je n'ai trouvé trace dans cette ville, à cette époque, que

de trois distilleries (mais il peut y en avoir eu d'autres):

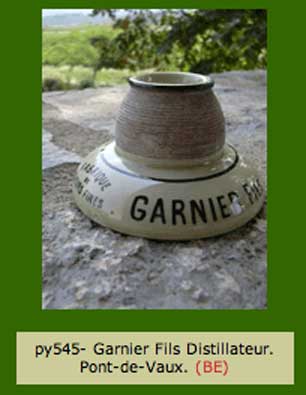

1° - la distillerie

Garnier et fils, qui ne semble guère avoir laissé de souvenirs

mais dont l'existence (dont je n'ai trouvé nulle autre trace)

semble attestée par ce pyrogène, en vente sur internet, qui évoque

irrésistiblement ceux distribués en grand nombre par la

distillerie Simon-Aîné par la suite (il existe en France au moins

deux autres distilleries Garnier, mais elles ne sont pas à

Pont-de-Vaux; il; s'agit peut-être d'une erreur de titrage)

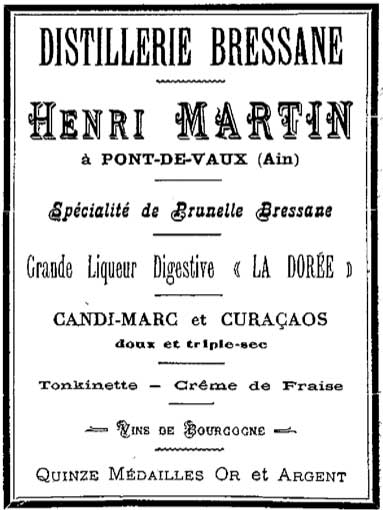

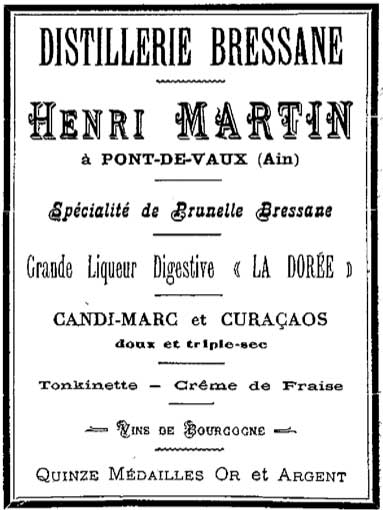

2° - la distillerie

Henri Martin, dite "Distillerie Bressane", plus connue et attestée

par cette carte postale, ce tapis de jeux et cette publicité de

1912, dont la production évoque celle de la distillerie

Simon-Aîné: une spécialité de liqueur de prunelle, une liqueur

digestive (la dorée) évoquant le Suc Simon, du marc, du curaçao,

des crèmes diverses et des vins de Bourgogne. Mais tout cela est

bien classique, au demeurant et ne peut servir de preuve ni même

d'indice. Ceci d'autant plus que je viens de trouver l'en-tête

d'un courrier de cette distillerie, qui indique qu'elle a été

fondée en 1866; quatre ans, par conséquent, après

la distillerie Simon-Aîné.

Je ne puis m'emêcher

de penser que le jeune Jean-François SIMON, après un bref

apprentissage (un ou deux ans tout au plus) dans une distillerie

de Pont-de-Vaux où il aurait gagné l'estime du patron, appris le

métier et retenu les recettes de fabrication, s'est rapidement mis

à son compte à 16 ans, probablement après la fermeture de cette

distillerie ou sa reprise par la société Muraz. Henri MARTIN

(peut-être employé de cette même distillerie, aurait profité de ce

créneau pour s'installer lui aussi à son compte peu après). Bien

sûr, ce n'est que la version "romancée" des faits.

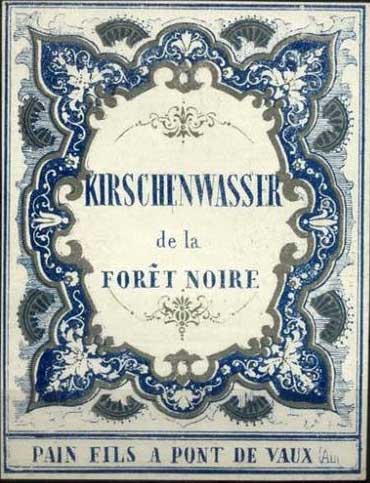

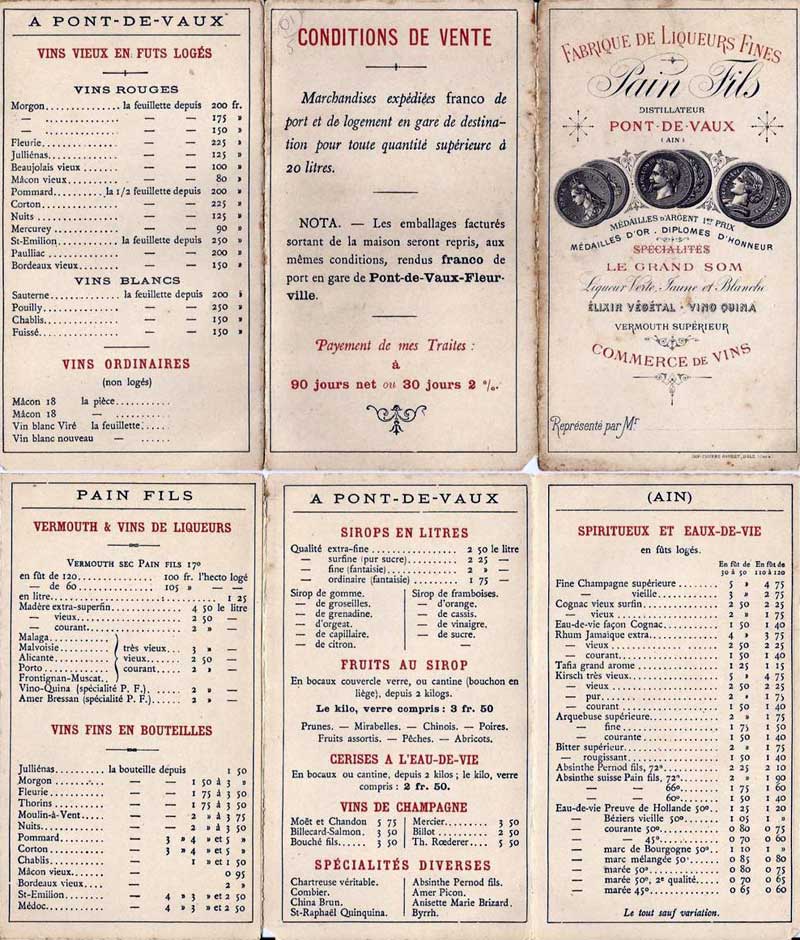

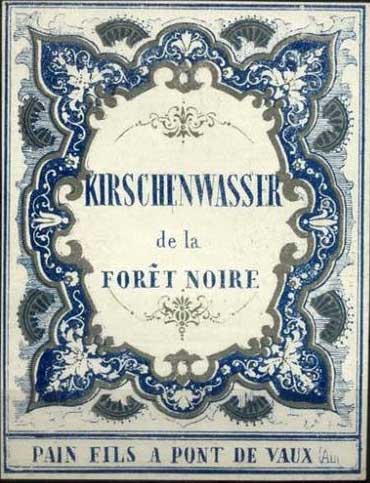

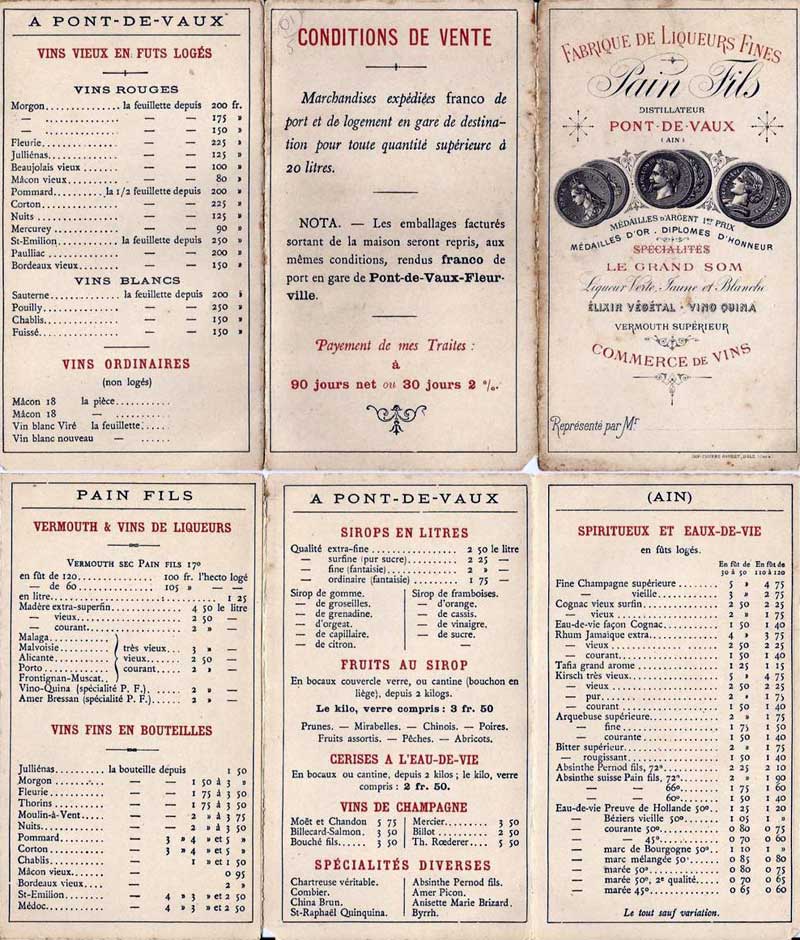

3° - La distillerie Pain-Fils, dont j'ai

longtemps ignoré à quand elle remontait, qui semble être surtout

un marchand de vins et liqueurs en gros, assortie d'une petite

distillerie. Il s'agit d'un établissement certainement plus ancien

que les distilleries Bressane et Simon-Aîné, comme l'indique une

médaille à l'effigie de Napoléon III et une autre à celle de la

reine Victoria jeune. Cette étiquette, qui daterait du milieu du

XIXè siècle selon un collectionneur spécialisé, prouverait

également l'ancienneté de la distillerie Pain-Fils.

Un pyrogène Pain-Fils

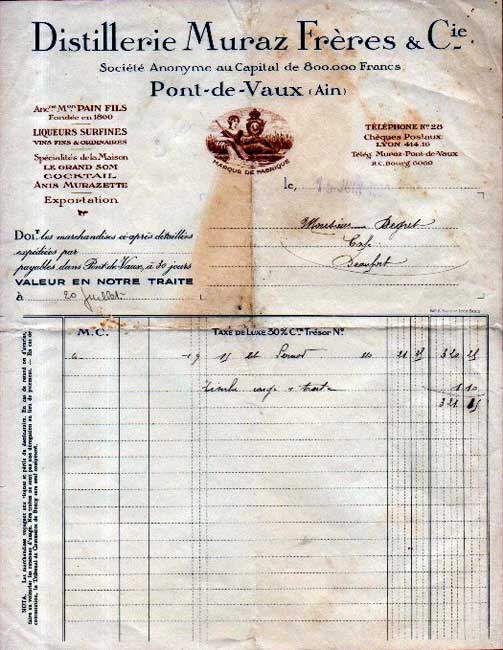

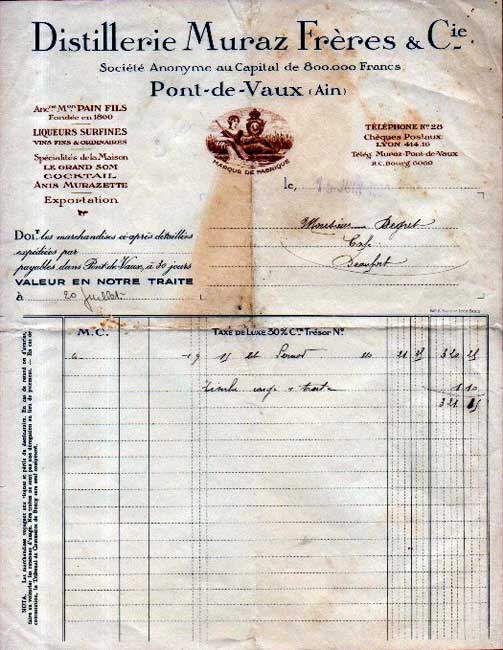

Une facture de la distillerie Muraz Frères et

Cie, qui affiche "anciennement Maison Pain-Fils fondée en 1860"

nous donne la réponse. Mais Jean-François SIMON ayant fondé sa

propre distillerie en 1862, est-ce bien là qu'il a fait son

apprentissage? La question reste donc posée;

Chez Pain-Fils aussi on trouve une spécialité

dite "le Grand Som" (du nom d'un sommet de la Grande-Chartreuse)

déclinée en trois versions: verte, jaune et blanche. Comme quoi

l'idée était dans l'air. Et on y fabriquait également de

l'absinthe. C'était jusqu'à présent cette distillerie Pain-Fils

qui me paraissait être la candidate la plus sérieuse comme endroit

où Jean-François Simon a fait son apprentissage, mais depuis que

j'ai trouvé qu'elle a été fondée seulement deux ans avant la

distillerie Simon-Aîné, j'ai quelques doutes. La recherche reste

donc ouverte.

Toujours est-il qu'en 1879 (17 ans par conséquent

après la création de sa distillerie) Jean-François Simon est allé

vivre à Chalon-sur-Saône, rue des Carmélites (non loin de la rue

de la Motte, où ont été édifiés ensuite les bâtiments que j'ai

connus dans mon enfance) où est née sa fille Jeanne, puis rue des

Lancharres où sont nés Joseph, Joséphine et Francisque. Les deux

filles qui suivent: Marie et Marguerite sont nées à Pont-de-Vaux

mais leur acte de naissance dit que leur père, distillateur,

réside à Chalon-sur-Saône, rue de Lyon. Et c'est rue de Lyon où

naissent ses deux derniers enfants: Pierre et Gabrielle.

La distillerie Simon-Aîné de Chalon-sur-Saône

apparaît donc comme la continuation d'une distillerie plus

ancienne dont tous les papiers commerciaux indiquent une fondation

en 1862. Cette distillerie est présentée au début comme étant

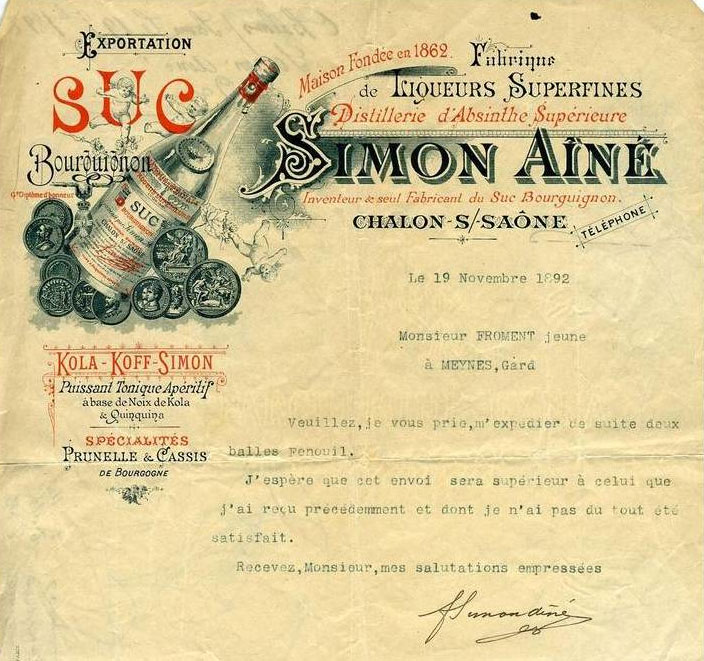

essentiellement fabricant d'absinthe.Voir ci-après une facture

signée F. Simon Aîné, du 19 novembre 1892 où il se plaint d'un

envoi de deux balles de fenouil - utilisé dans la fabrication de

l'absinthe - qui se serait avérées être de mauvaise qualité). J'ai

moi-même eu l'occasion de déguster une bouteille d'absinthe

Simon-Aîné trouvée dans le fond de la cave de mon grand-père, dans

les règles, avec la cuillère spéciale dite "feuille ou pelle

d'absinthe" et le morceau de sucre posé dessus. Pour la petite

histoire, le sucre en morceaux a été inventé en 1843 par Jacob

Christoph Rad (jusque là on cassait des pains de sucre) et il est

encore loin d'être adopté par tous les pays du monde, qui lui

préfèrent généralement le sucre en poudre.

une "feuille d'absinthe" qui, à

Chalon, a probablement servi à la dégustation de produits

Simon-Aîné

Une facture plus ancienne, de 1884 mentionne "Distillerie d'Absinthe Suisse":

un terme générique, l'absinthe étant sans conteste une invention suisse.

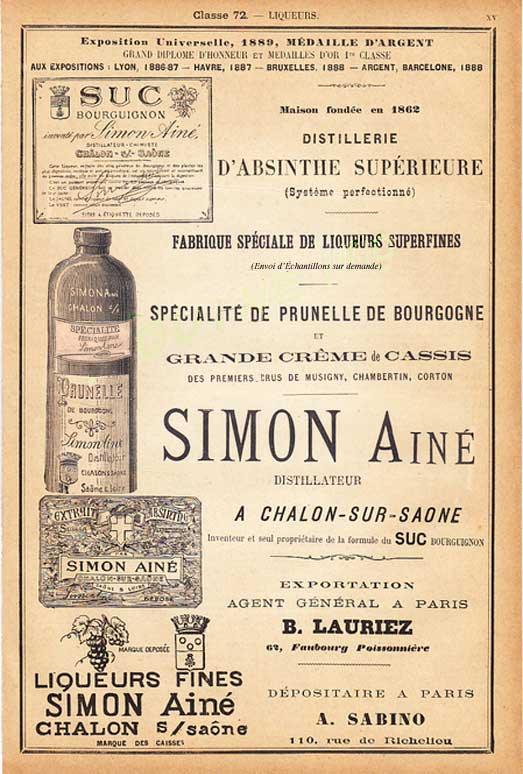

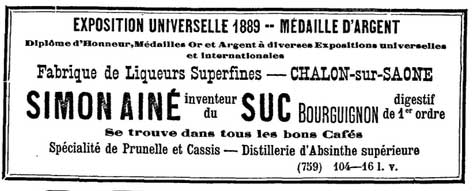

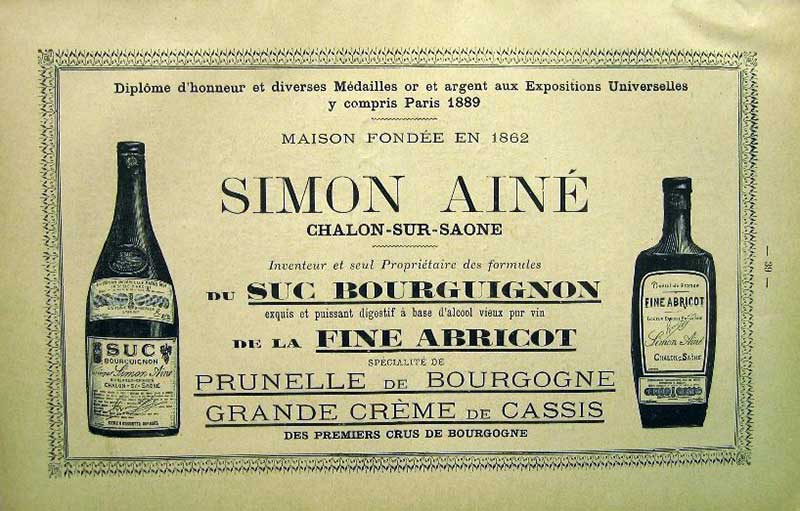

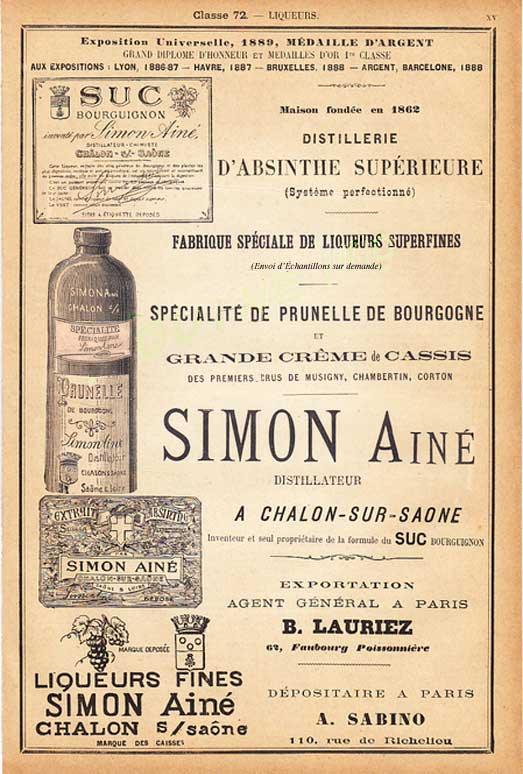

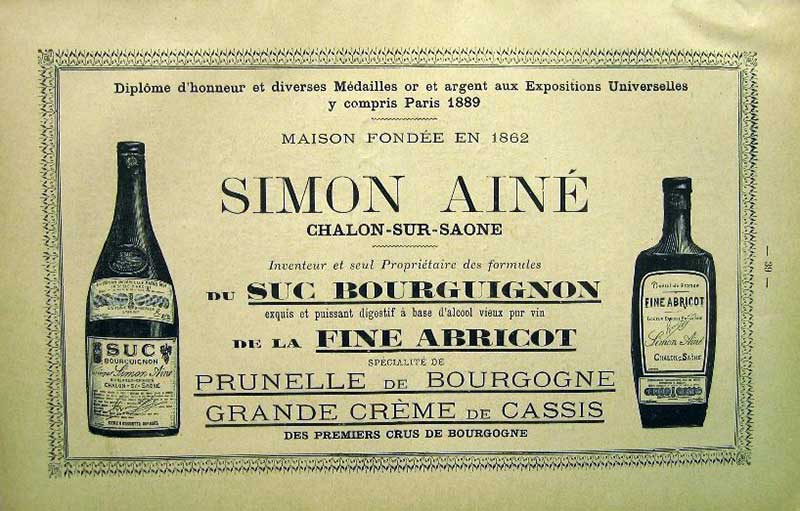

Une très ancienne publicité de la maison SIMON

AÎNÉ (1882 d'après son vendeur sur eBay) que j'ai acquise, donne

comme adresse pour la distillerie 5, rue des Lancharres et 9, rue

de Lyon (là où sont nés 3 des enfants de Jean-François). Il est

donc probable qu'elle se trouvait à l'angle de ces deux rues,

avant la construction de l'usine et de la maison que j'ai connues.

Il est amusant de noter qu'elle propose un "extrait d'absinthe

suisse perfectionnée"

de la même époque une publicité

de la maison Bonnaud, de Nantes, reprend les mêmes produits,

mais sous une présentation légèrement différente (la marjolaine

est en bouteille et non en cruchon)

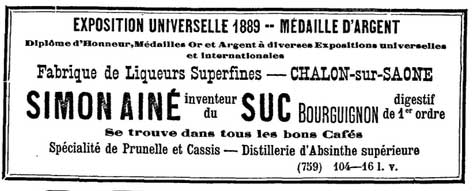

Nous retrouvons encore ces produits sur

une publicité un peu plus ancienne de 1890 qui, toutefois, ne

donne pas l'adresse de la distillerie à Chalon-sur-Saône. Elle a,

par contre, déjà à Paris un agent Faubourg Poissonnière et un

dépositaire, rue de Richelieu.

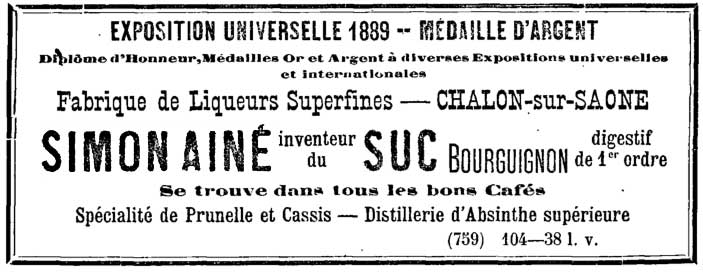

On trouve aussi cette publicité dans le Journal

de l'Ain 1889

Nous savons donc que la distillerie SIMON AÎNÉ a

été crée en 1862. Or, en 1862, Jean-François SIMON n'avait que 16

ans; c'est une peu jeune, mais pourquoi pas? Nous savons aussi

qu'il a habité Pont-de-Vaux jusqu'en 1878. Ce qui voudrait

dire que la distillerie, probablement très modeste à ses débuts, a

été créée à Pont-de-Vaux. Un article des "Chroniques Chalonnaises"

de 2002, conservé aux archives de Chalon-sur-Saône (mais je

possède un double), semble confirmer le fait.

On retrouve ensuite la distillerie Simon-Aîné en

1879 à Chalon-sur-Saône, rues de Lancharres et de Lyon (également

dans des bâtiments peu étendus) avant qu'elle ne déménage à

l'angle de la rue de la Motte et de la place de Beaune - sur un

terrain acquis par Jean-François SIMON entre 1898 (l'acte de

naissance de Gabrielle, dernier enfant de Jean-François Simon, est

rue de Lyon) et 1902, date de la première photo datée que nous

ayons des bâtiments.

état actuel de l'ancienne

distillerie Simon-Aîné

état actuel de l'ancienne

distillerie Simon-Aîné

à gauche 5 rue des Lancharres, à droite 9 rue de Lyon

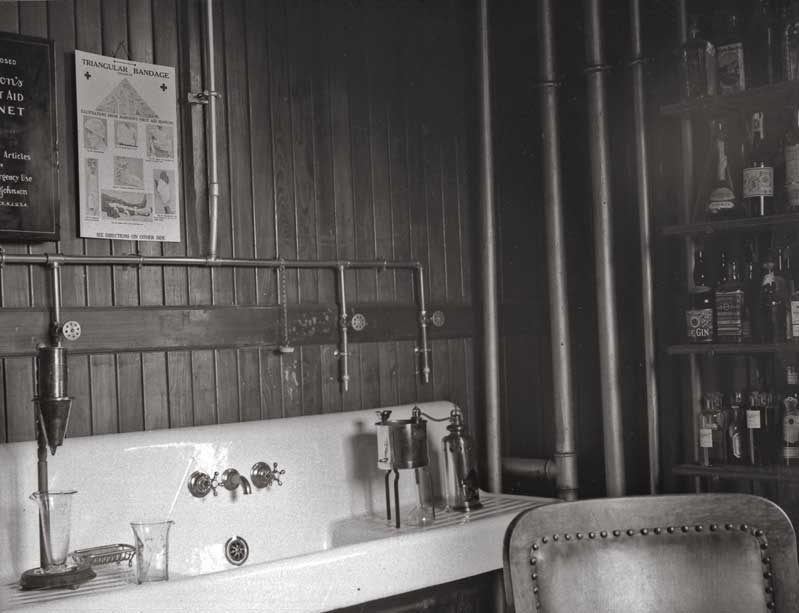

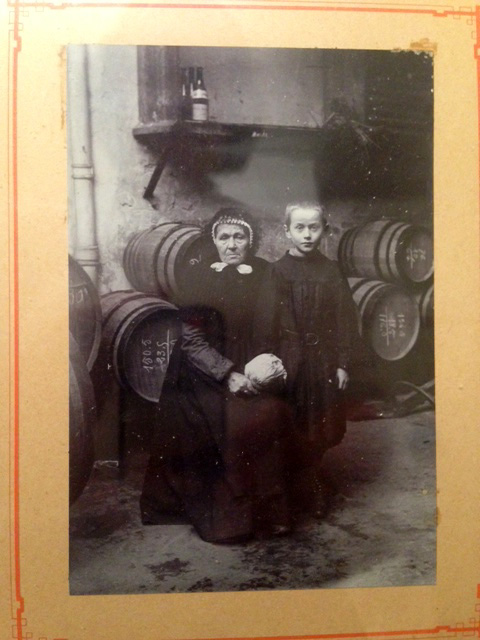

L'unique photo que nous ayons,

prise à l'intérieur de l'ancienne distillerie, dans les années

1885

L'unique photo que nous ayons,

prise à l'intérieur de l'ancienne distillerie, dans les années

1885

(mon grand-père, futur directeur, né en 1873 était encore un

enfant)

Notez la bouteille de

Suc Bourguignon bien en évidence

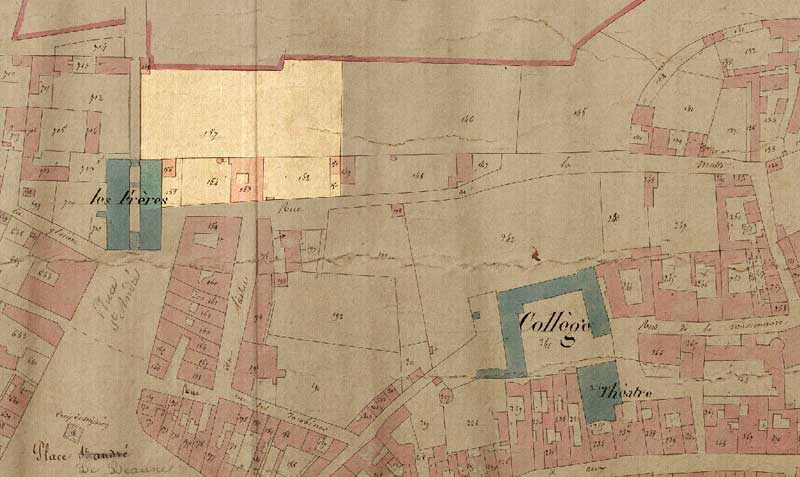

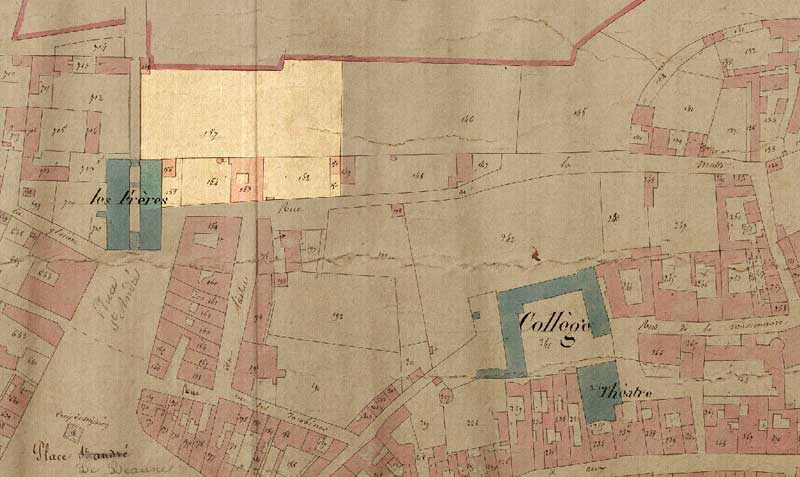

extrait du cadastre napoléonien de 1829 avec

l'implantation approximative du terrain où a été édifié la

nouvelle distillerie,

extrait du cadastre napoléonien de 1829 avec

l'implantation approximative du terrain où a été édifié la

nouvelle distillerie,

à l'angle de la place Saint-André (devenue place de Beaune) et

de la rue de la Motte

DESCRIPTION

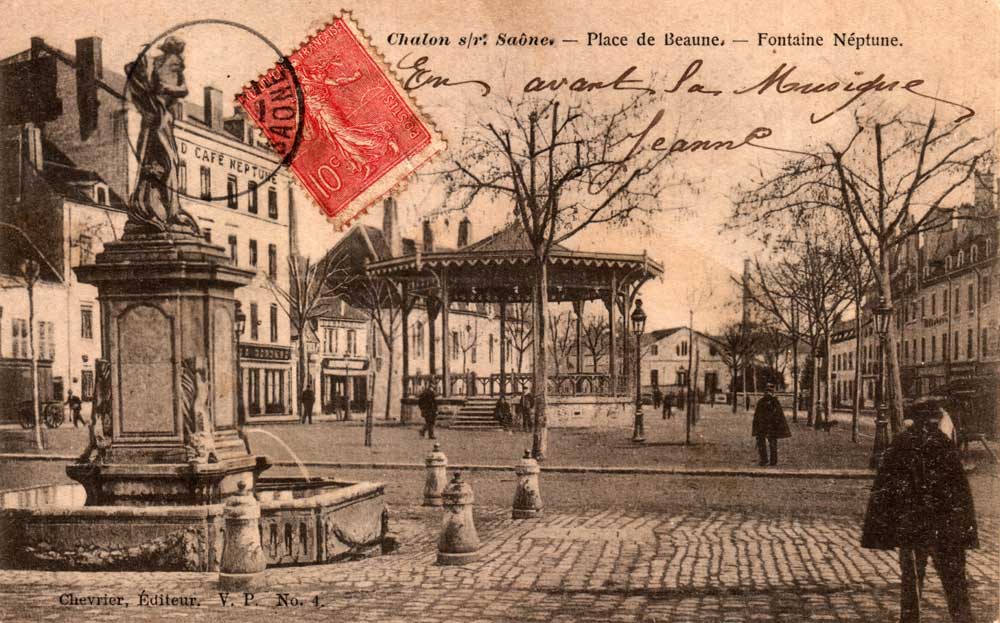

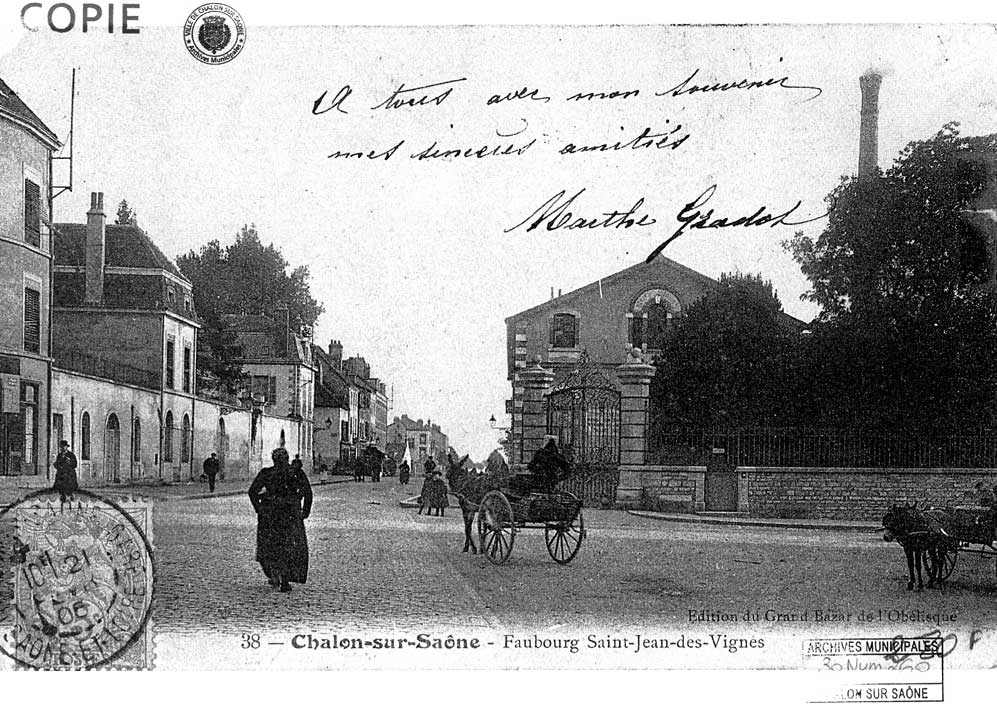

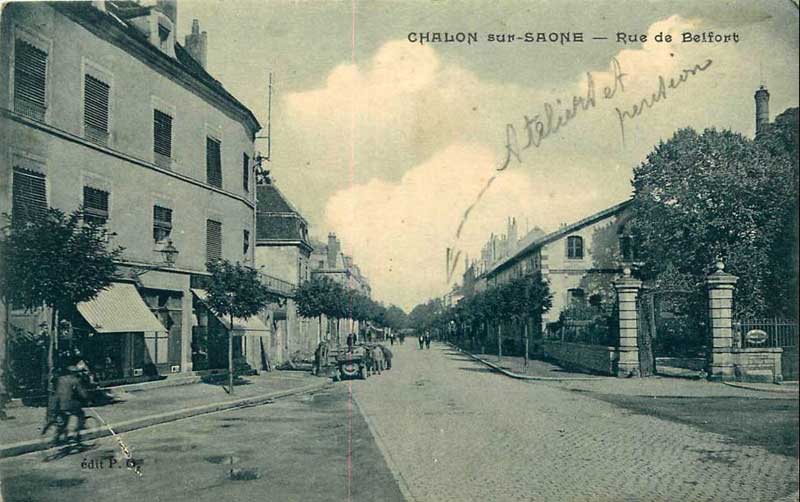

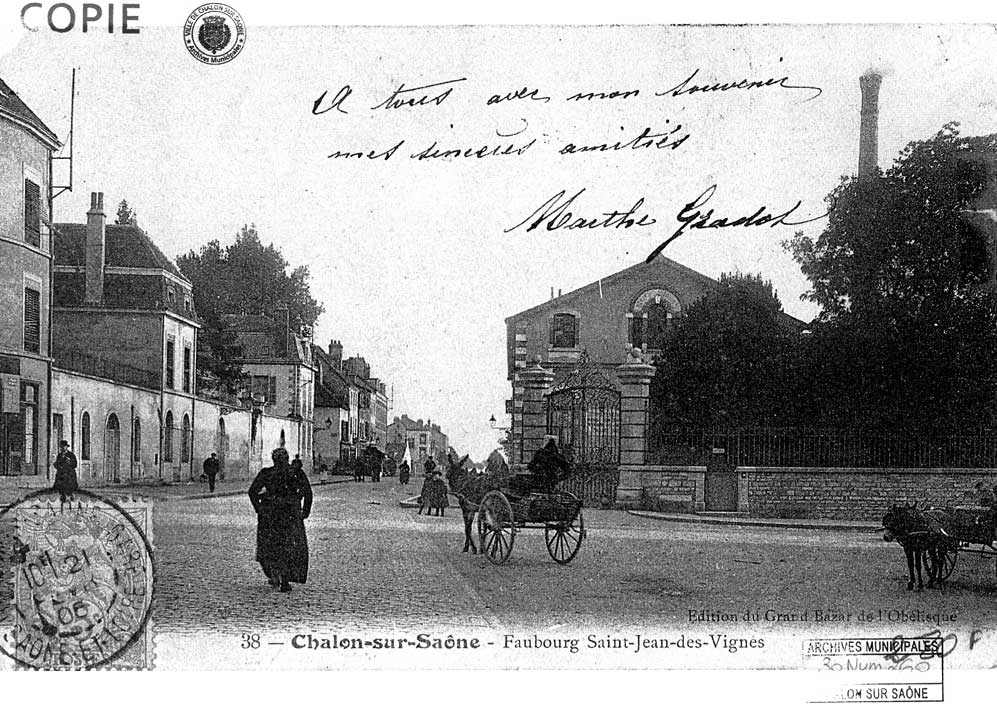

La distillerie Simon-Aîné était située en ville,

à l'extrémité de la place de Beaune, face au kiosque à musique, à

l'angle de la rue de la Motte et de la rue de Belfort. On

reconnaît sur cette carte postale, dans le fond, l'entrée des

bureaux et la cheminée de la distillerie.

Elle se trouvait dans un beau jardin. Je sens

encore l'odeur très particulière des noyers d'Amérique dont une

rangée séparait l'usine de la maison habitée par Jean François

SIMON, puis par son fils aîné Étienne, mon grand-père, qui avait

pris sa succession après la guerre 14-18. Cette maison a été

démolie lors du percement de la rue Colette, en 1973. À sa place

s'élève actuellement un grand immeuble.

Le bulletin n°53 (octobre 2009) de la Société

d'Histoire et d'Archéologie de Chalon-sur-Saône, en grande partie

consacré à l'histoire de la distillerie Simon-Aîné, donne les

précisions suivants: "Les

bâtiments de la distillerie sont restés à l'abandon, après le

dépôt de bilan de la société Simon-Aîné, avant de retrouver une

nouvelle vie avec l'installation, à la fin des années 1960, de

la succursale d'un chaîne de quincaillerie et électro-ménager:

Caténa. C'est ce magasin de 1000 m2 qui a spectaculairement

brûlé le 8 avril 1972 avant d'être rasé pour la construction du

grand immeuble, au rez-de-chaussée duquel se trouve aujourd'hui

une agence de la Caisse d'épargne."

L'emplacement actuel (04° 51' 42" E - 46° 47' 05" N), vu par Géoportail

même prise de vue que la carte

postale en haut de la page, mais actuellement (Google Street

View)

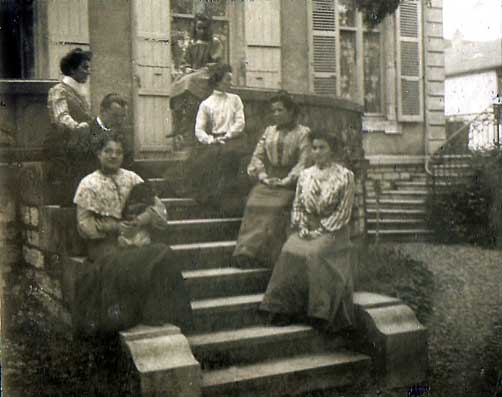

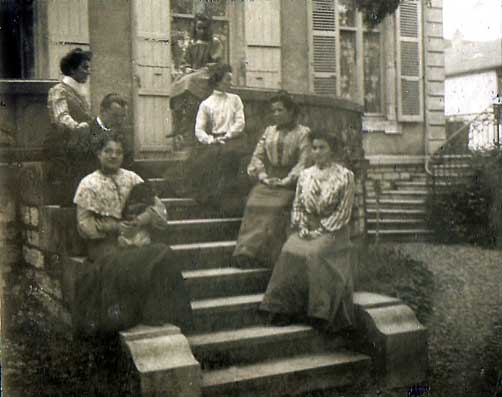

la maison en 1903

|

|

|

|

|

la terrasse en pignon, en 1908

|

|

niveau jardin - communs

|

|

niveau rez-de-chaussée

|

Cette maison était un bel exemple de "maison de

maître" de la fin du 19ème siècle. Elle comportait 4 niveaux:

d'abord les communs en contrebas (buanderie, chaufferie et cuisine

reliée par un monte-plats à l'office sis au rez-de-chaussée, près

de la salle à manger). Ce sous-sol était au niveau de la rue de la

Motte et accessible pour les livraisons et pour les sorties "sans

façon". L'imposant rez-de-chaussée était desservi par une allée en

pente douce, venant du portail d'angle donnant sur la place de

Beaune. Il était bordé par un balcon-terrasse auquel on accédait

depuis le jardin par un majestueux escalier double et par une

seconde terrasse en pignon. C"était "l'étage noble" et de

réceptions (les cuisines étaient en dessous, dans le communs,

déservies par un monte-charge), puis un 2ème étage et des combles.

C'est dans les pièces d'apparat (salle à manger, vaste salon) qu'a

eu lieu en 1903 la réception de mariage de mes grands-parents et

plus tard, en 1931, celle de mes parents. Mes grands parents

furent logés au premier étage, dans un appartement de qualité dont

je me souviens encore fort bien. Le dernier étage, qui était un

comble "à la Mansard" abrita quelques années durant ma grand-tante

Jeanne Simon, épouse de Laurent Pelletier. Ils y élevèrent leurs

enfants. De la sorte, cette grande maison familiale se trouvait en

permanence pleine de frères, surs et cousins qui ont conservé un

souvenir attendri de cette époque. Lorsque Jean-François Simon

décéda, en 1916, sa veuve continua à occuper le sous-sol et le

rez-de-chaussée, avec ses enfants encore célibataires et son frère

Francisque Benoît; ce jusqu'à son départ pour Givry. Je n'ai pas

connu cela. Lorsque j'étais petit, mes grands parents n'occupaient

plus que le premier étage et quelques dépendances au

rez-de-chaussée; le reste était loué à des personnes étrangères à

la famille.

|

|

|

le salon et la salle à manger du 1er étage en

1918

vue du côté rue de la

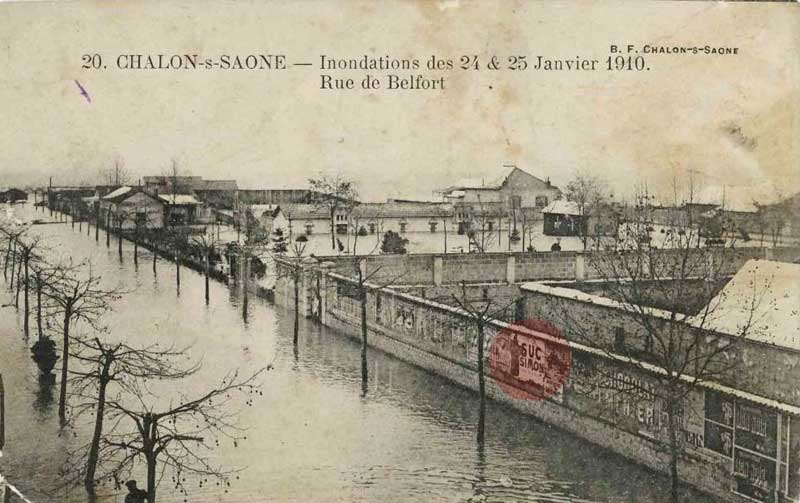

Motte, lors de l'inondation de 1910

la maison se trouve sur la gauche de la photo, suivie par sa

terrasse au 1er étage

La distillerie, en forme de L, faisait face à la

façade au balcon. Elle se composait d'un premier corps de

bâtiment, accessible depuis la place de Beaune, où se trouvait

l'administration.

la distillerie et la maison,

nouvellement édifiées, en 1902

le même point de vue

actuellement (Google

Street View)

entrée de la distillerie, avec la

maison sur la droite

toujours à peu près sous le même angle

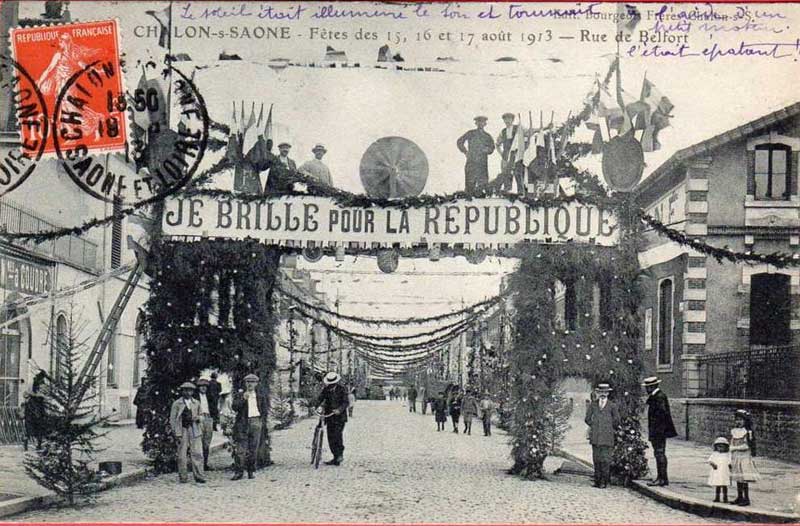

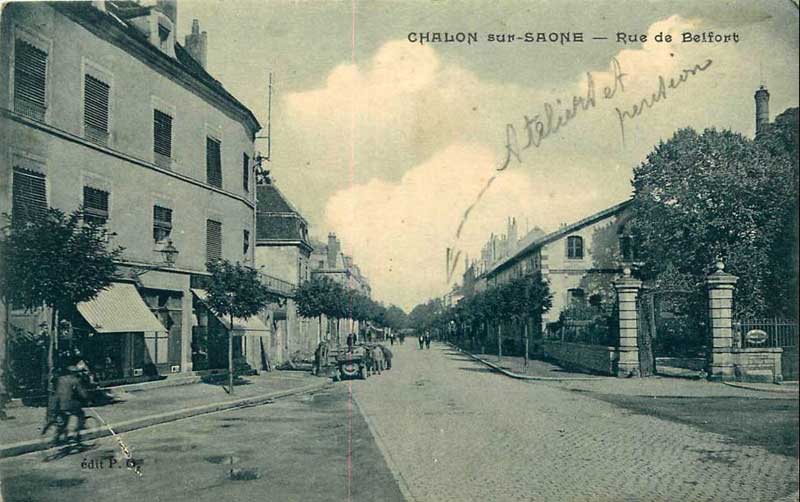

Une autre vue, avec la rue de

Belfort, qui semble être de1906 d'après l'affranchissement

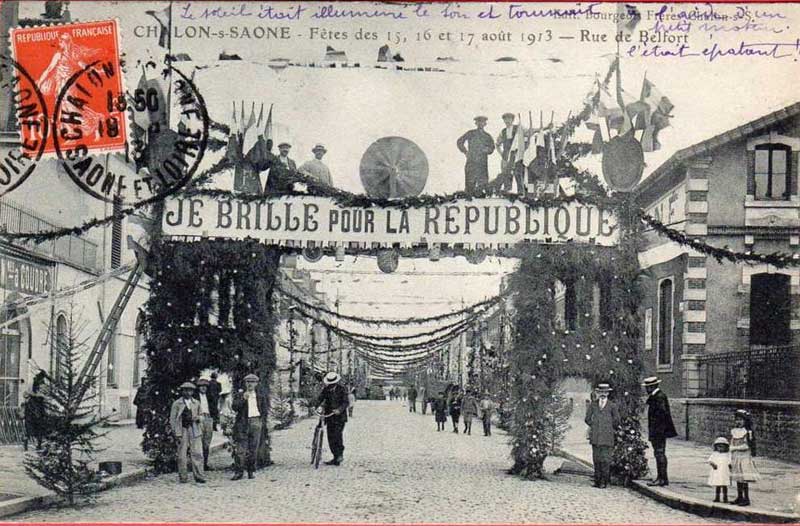

le même endroit lors de la fête de la République de

1913

à peu près la même vue en 1926

à peu près la même vue en 1926

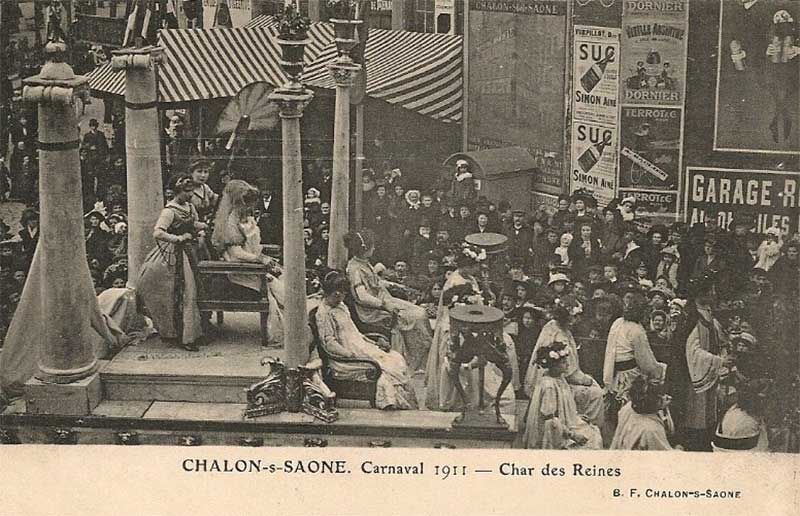

le défilé du carnaval de Chalon passant devant la

distillerie

le défilé du carnaval de Chalon passant devant la

distillerie

Plus tard, la façade des bureaux a été modifiée et

on y a ajouté un perron.

maman et ses plus jeunes surs devant l'entrée

des bureaux

J'ai souvenir d'une vaste pièce meublée de

bureaux et de classeurs en bois sombre, dans le fond de laquelle

ouvraient les bureaux du directeur et de son fondé de pouvoir,

séparés du reste des employés par une estrade (si mes souvenirs

d'enfants sont exacts). Mais je n'avais que rarement le droit de

pénétrer dans ce sanctuaire. On m'a raconté que maman, petite,

aimait à venir y voir travailler la comptable, qui additionnait de

longues colonnes de chiffres plus vite que l'il ne pouvait les

lire. Maman était très impressionnée et s'entrainait en cachette

pour pouvoir en faire autant. Un beau jour, sûre d'elle, elle

laissa entendre à la comptable que cela ne devait pas être bien

difficile de compter aussi vite. Amusée la comptable lui donna à

additionner une page de chiffres et maman, l'air faussement

modeste, fit l'addition aussi vite que la comptable, qui en resta

ébahie. Maman avait eu sa petite heure de gloire...

Derrière les bureaux il y avait deux vastes

ateliers, réservés à l'embouteillage et à l'étiquetage. Toute cela

se faisait encore de façon très artisanale. Les bouchons et leur

collerette d'étain étaient placés à la main dans une presse à

levier et les étiquettes collés une par une.

Sur cette photo, probablement également prise en

1902 à l'entrée des entrepôts, figurent les employés de la

distillerie, avec leurs instruments. On y voit en particulier les

presses à boucher et cacheter les bouteilles; je les ai vues

encore en fonction, dans mon enfance et ai même eu le privilège de

m'en servir.

Un second bâtiment perpendiculaire aux bureaux,

tout en longueur sur deux niveaux, abritait les entrepôts, les

quais de livraison et la distillerie proprement dite. Là, il

m'arrivait parfois d'y rentrer, bien que cela me soit interdit à

cause de la présence d'une redoutable monte-charges dans la trémie

duquel j'aurais pu tomber.

les entrepôts

A l'angle des bureaux et des entrepôts il y avait

le "saint des saints": la distillerie proprement dite. Un grand

four de briques, avec des portes en fer noir, servait à chauffer.

Il était surmonté d'une haute cheminée de briques, visible dans

tout le quartier et dont la fumée revenait parfois désagréablement

vers la maison.

l'entrée de la chaufferie en 1910

Juste derrière le four, mais dans une autre

salle, se trouvait plusieurs beaux alambics de cuivre rouge et, en

face, trois grandes cuves, également en cuivre, où les fruits

macéraient dans l'alcool.

la chaufferie et les ateliers en 1903

Je regrette vivement de n'avoir aucune

photographie de l'intérieur de la distillerie car ce bel ensemble

industriel de la fin du 19ème siècle était une vraie pièce de

musée. En zoomant sur les fenêtres de la vue ci-dessus on arrive

toutefois, après traitement, à distinguer les alambics.

Et au hasard de l'album de famille, un autre

détail de 1923 montrant qu'il y a eu des modifications (un nouvel

appareil est visible par la fenêtre du centre).

Mais sur une autre photographie, de

1934,cet appareil a été remplacé.

L'odeur de liqueur était pénétrante et, dans mes

souvenirs de petit enfant, particulièrement attirante. Je n'étais

d'ailleurs pas le seul à penser cela puisqu'il est arrivé qu'un

essaim d'abeilles vienne s'y engloutir et s'y noyer, heureuses et

comblées. Maman m'a raconté qu'étant gamine, elle avait un cousin

particulièrement déluré qui avait fait le pari de faire pipi dans

les cuves. Il y serait arrivé après être monté sur le toit et

avoir retiré quelques tuiles! Qu'a t-on fait alors du contenu des

cuves? Je l'ignore et je ne pense pas que les enfants se soient

vantés de cet exploit. Par contre on m'a raconté que les fonds de

cuve, une ou deux fois par an, étaient mélangés et revendus à bas

prix dans les cafés de la région sous l'appellation de "n'importe

quoi".

- Que

prendrez-vous?

- Oh, n'importe quoi.

- Je vous l'apporte, monsieur.

Cela faisait sourire.

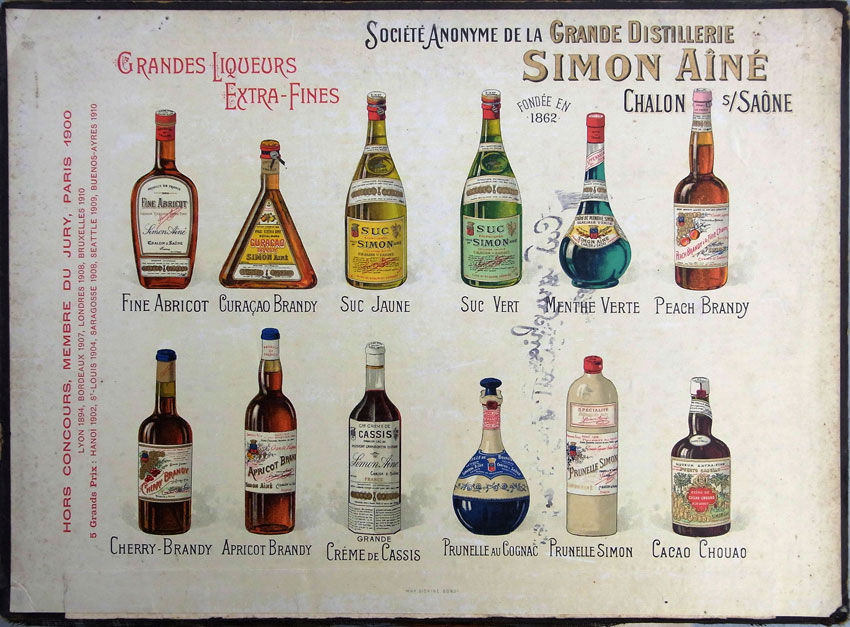

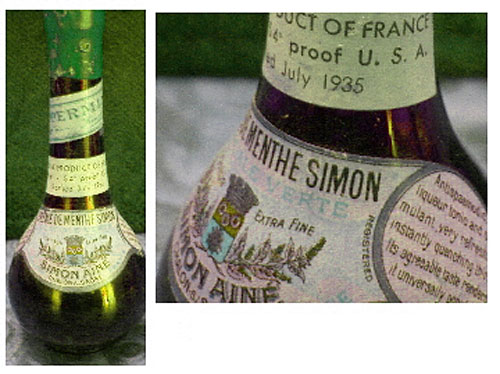

LES PRODUITS

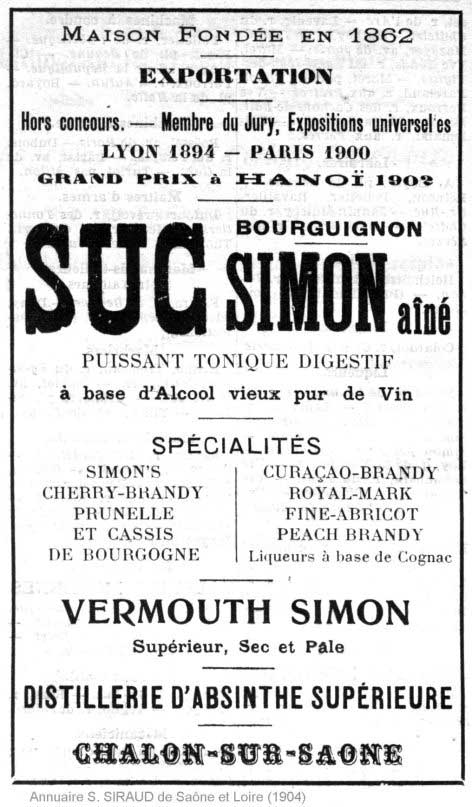

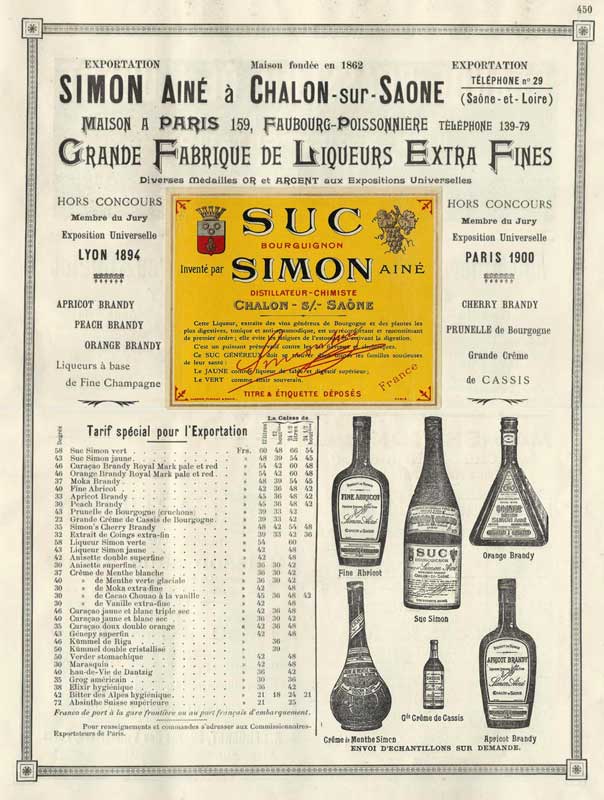

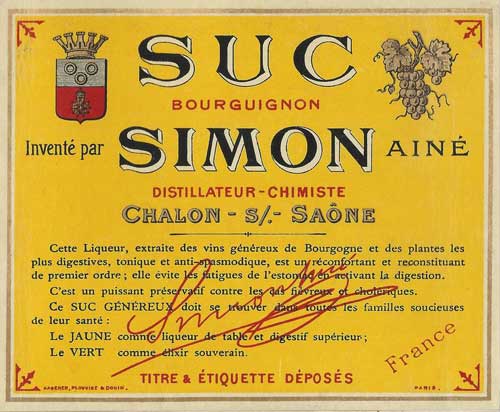

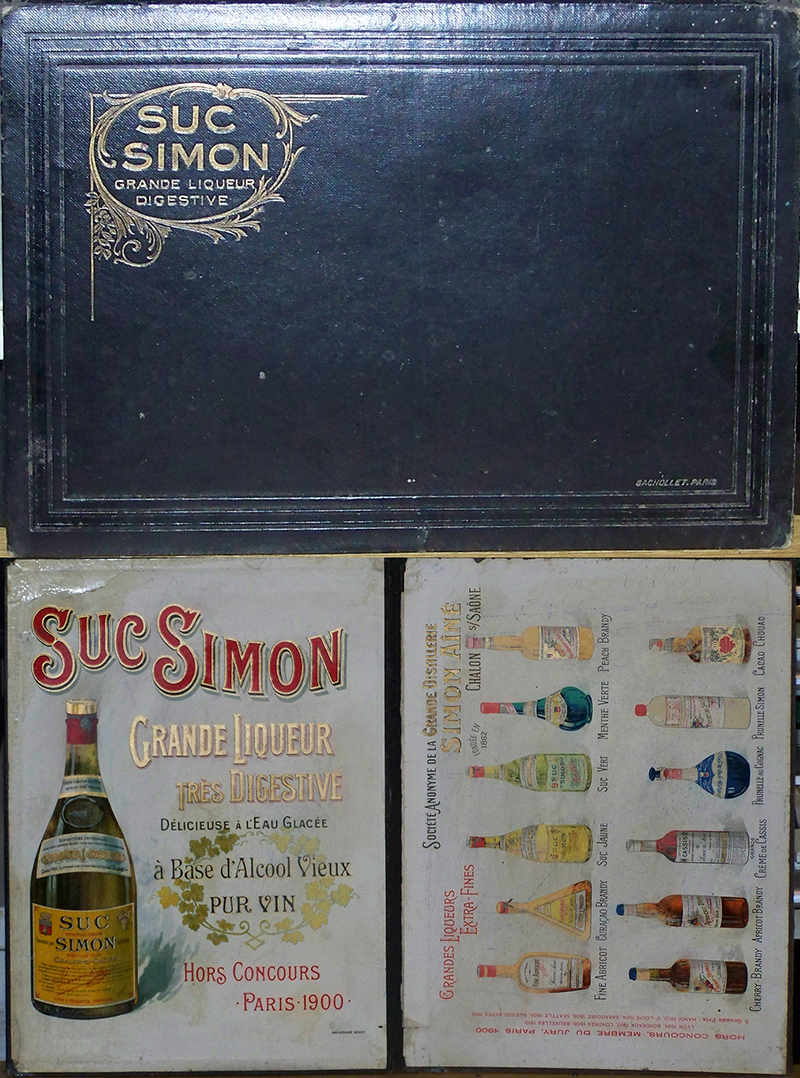

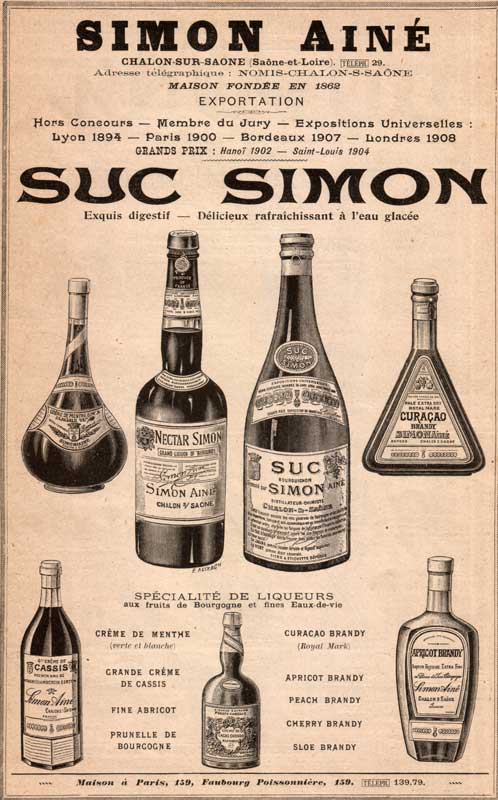

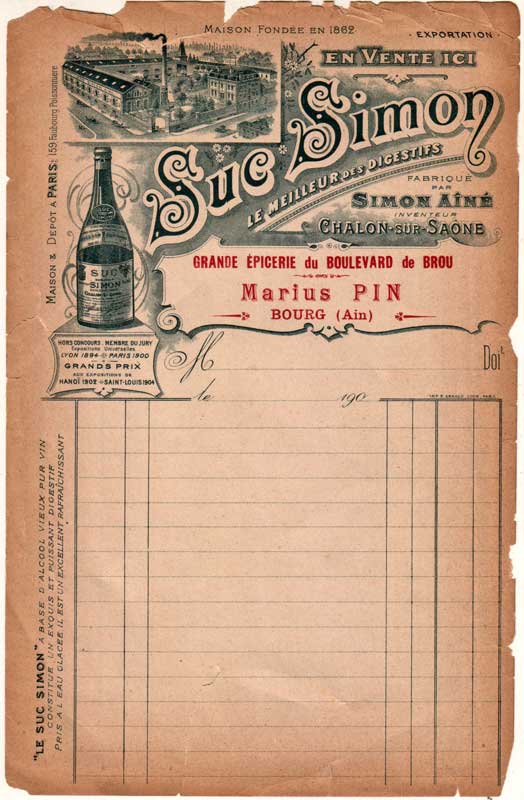

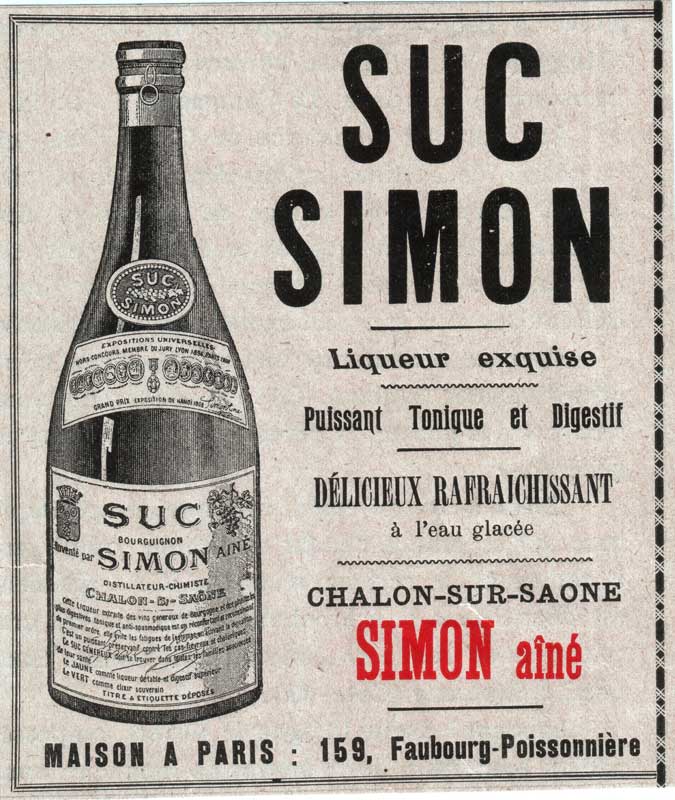

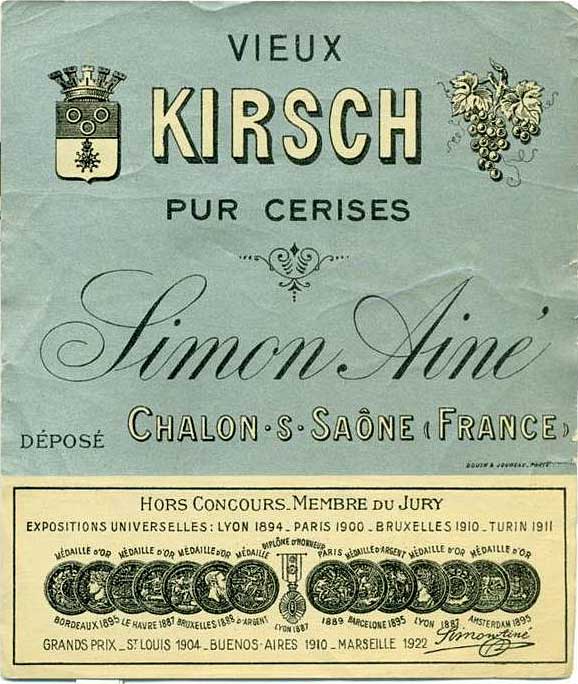

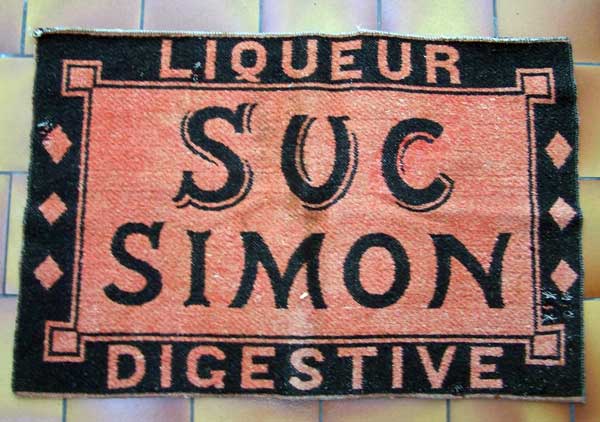

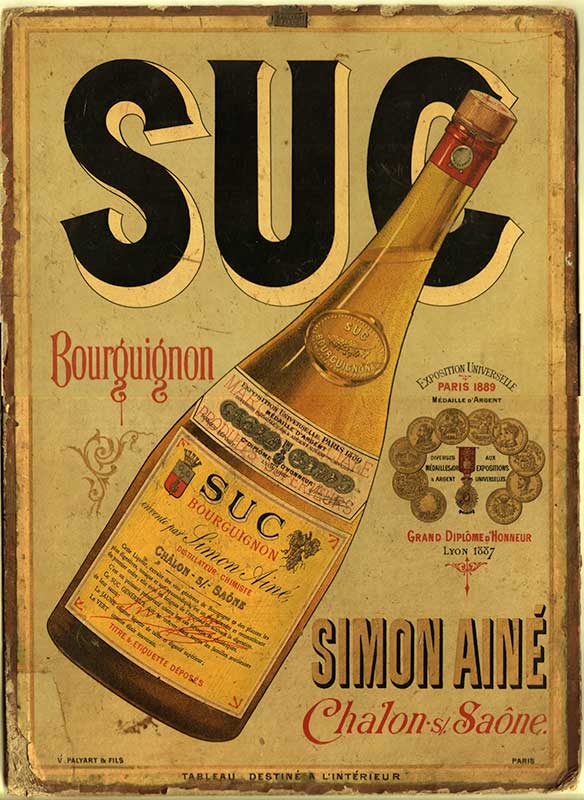

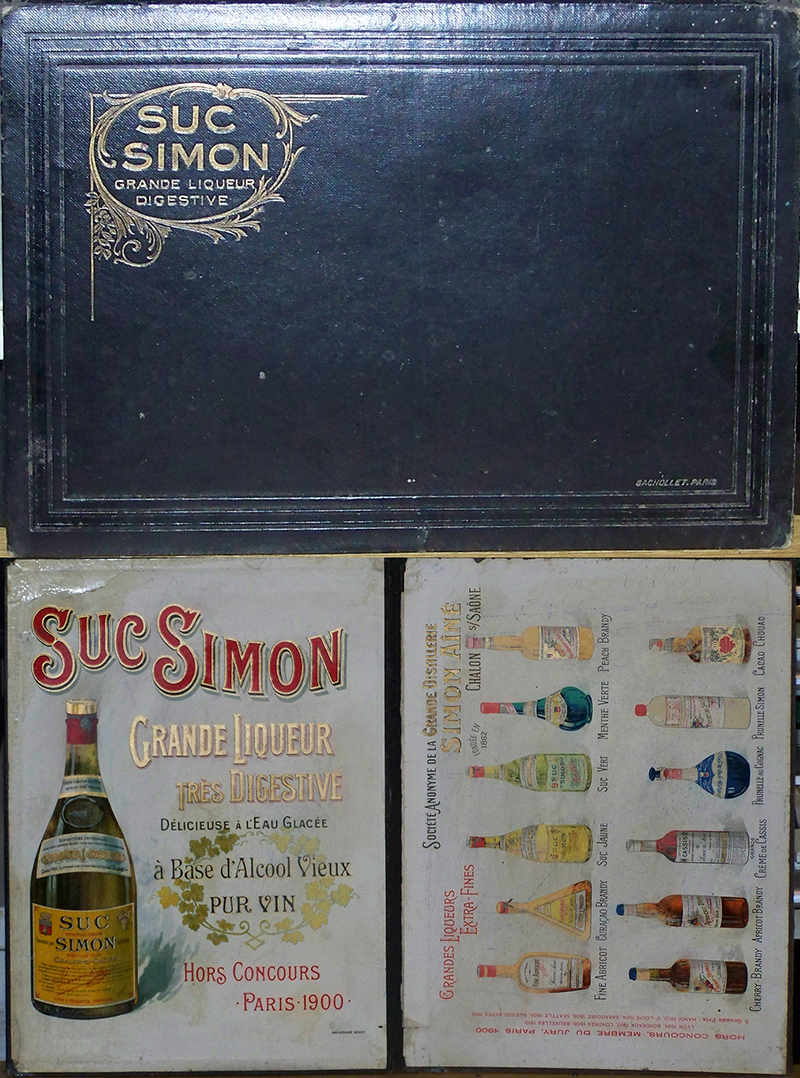

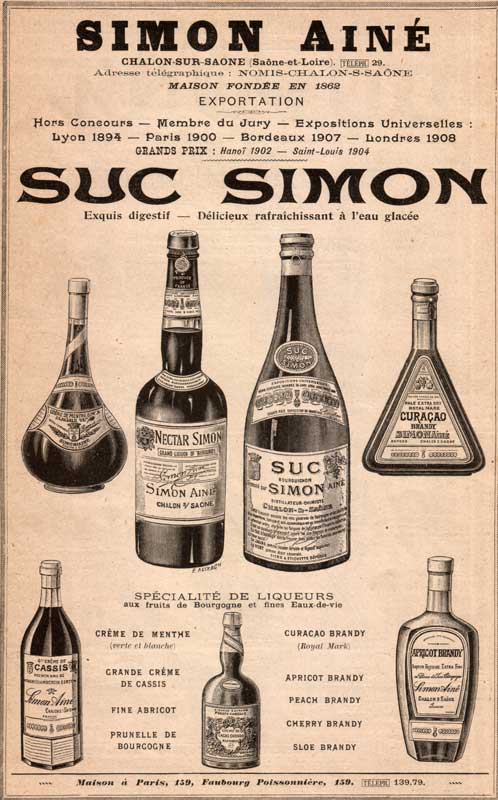

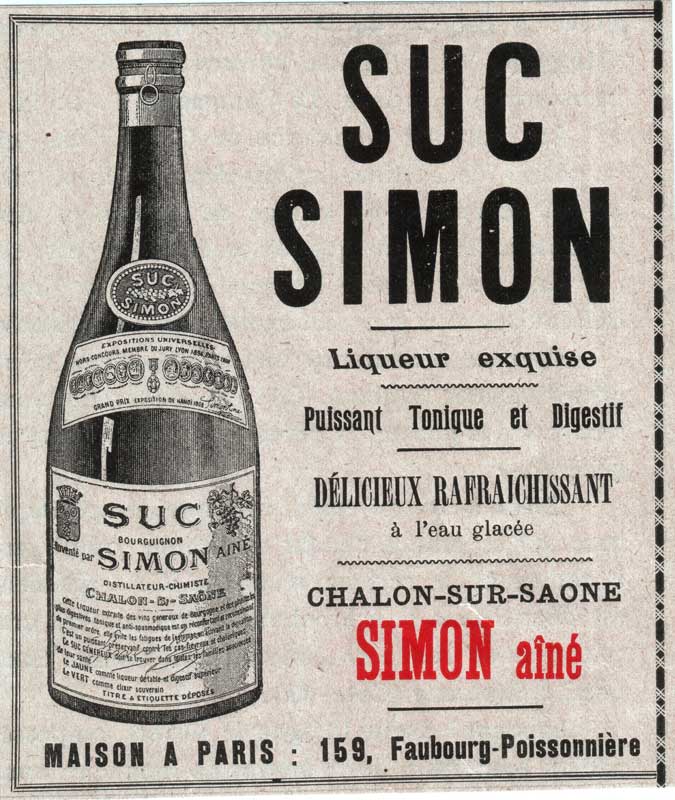

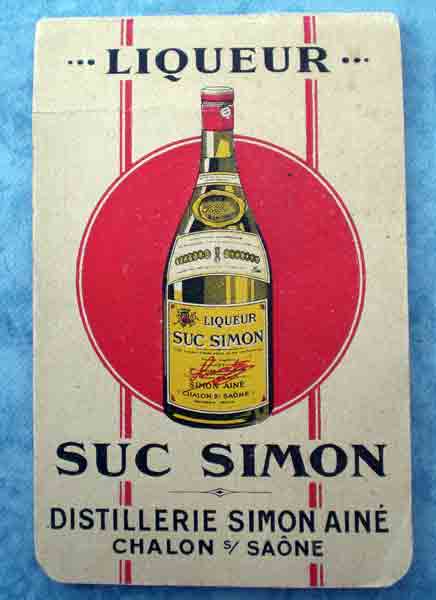

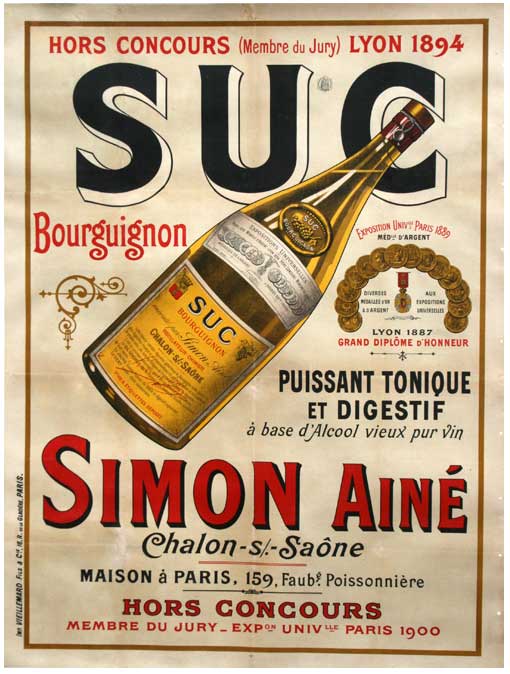

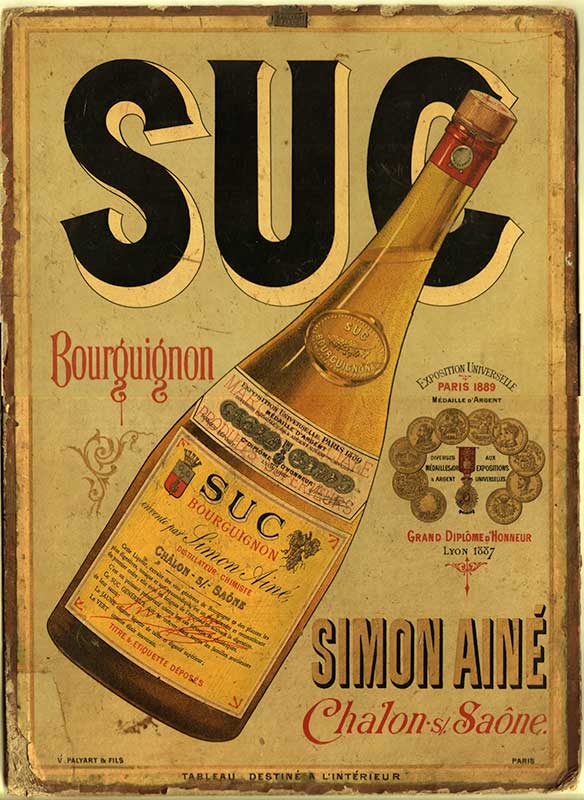

Suc bourguignon, nectar Simon et suc Simon

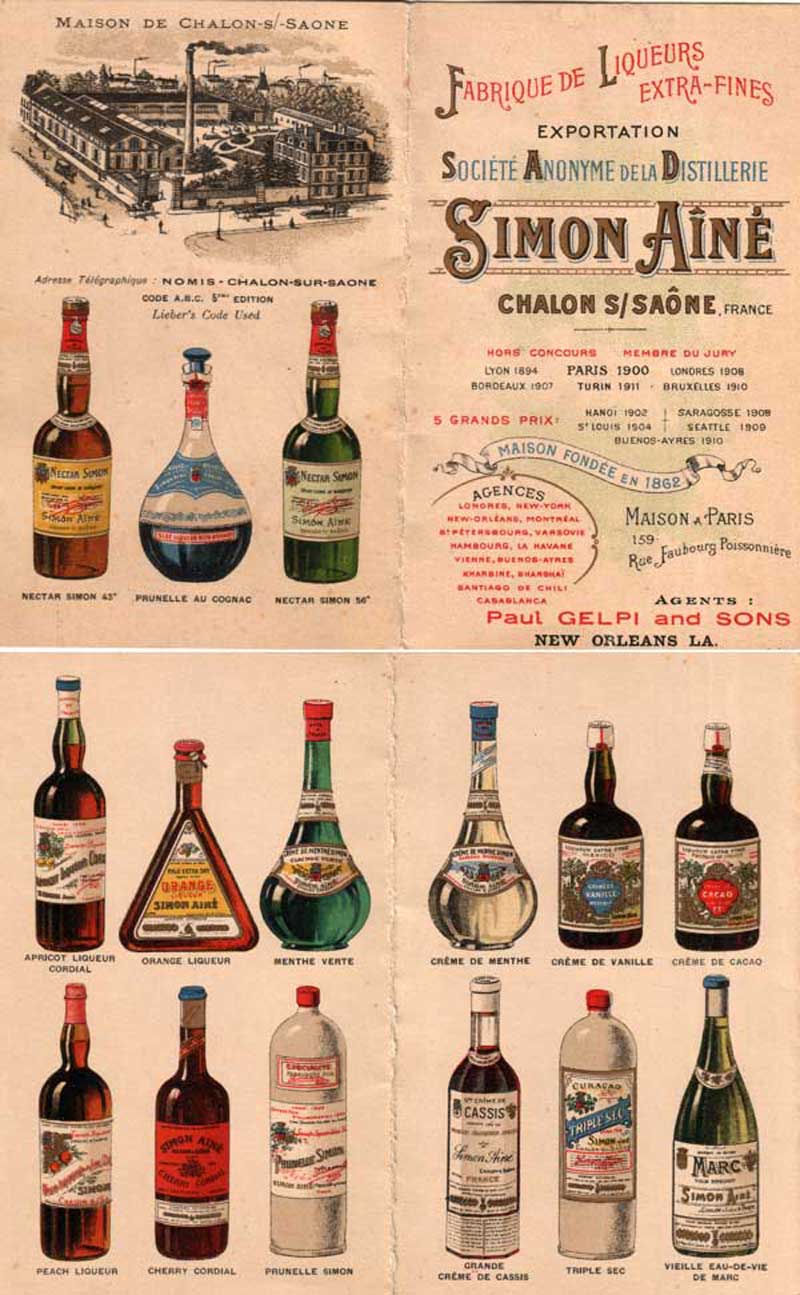

La production de la distillerie était variée et

toujours de très grande qualité. Le produit vedette était une

liqueur à base de plantes, proche de la "Chartreuse" qui était

vendue, sous l'appellation de "Suc Simon", en

deux versions: jaune (43°) et verte (56°). Ce produit s'est appelé

au départ "Suc Bourguignon", mais on trouve à la même époque le

"Nectar Simon", d'une présentation un peu différente. Sur la

publicité reproduite en haut de cette page il est question de

"Marjolaine, verte, jaune, blanche" qui est très probablement

l'ancêtre du Suc Simon. Il est écrit sous la représentation de

cette marjolaine en cruchon: "ces

trois liqueurs sont identiques de fabrication, finesse et parfum

aux produits des Chartreux"; cet aveux implicite met fin

à toutes les controverses puisque la commercialisation de la

chartreuse est attestée depuis 1737 et que sa composition

était un secret de polichinelle depuis que Napoléon Ier l'avait

officiellement diffusée.

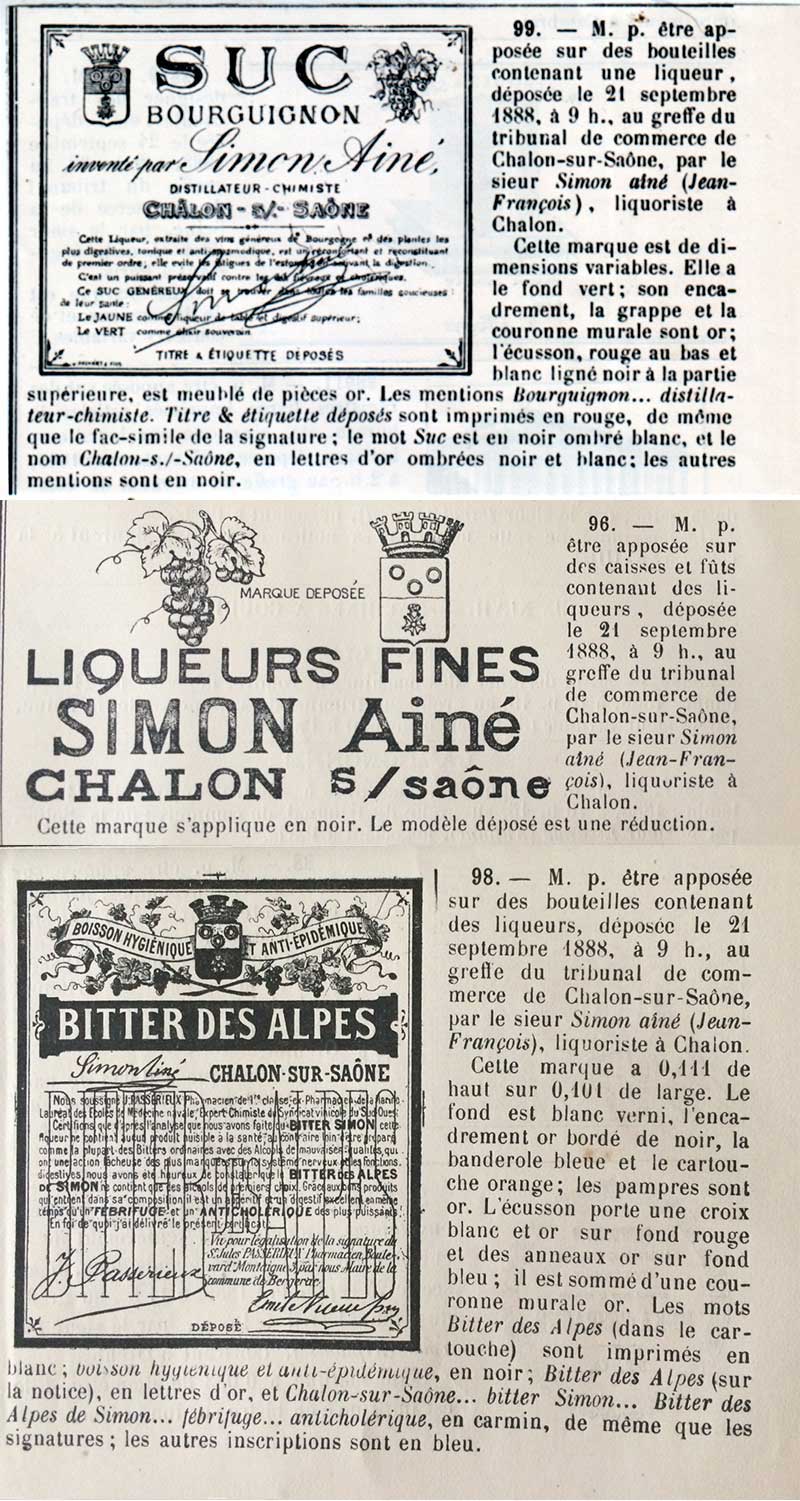

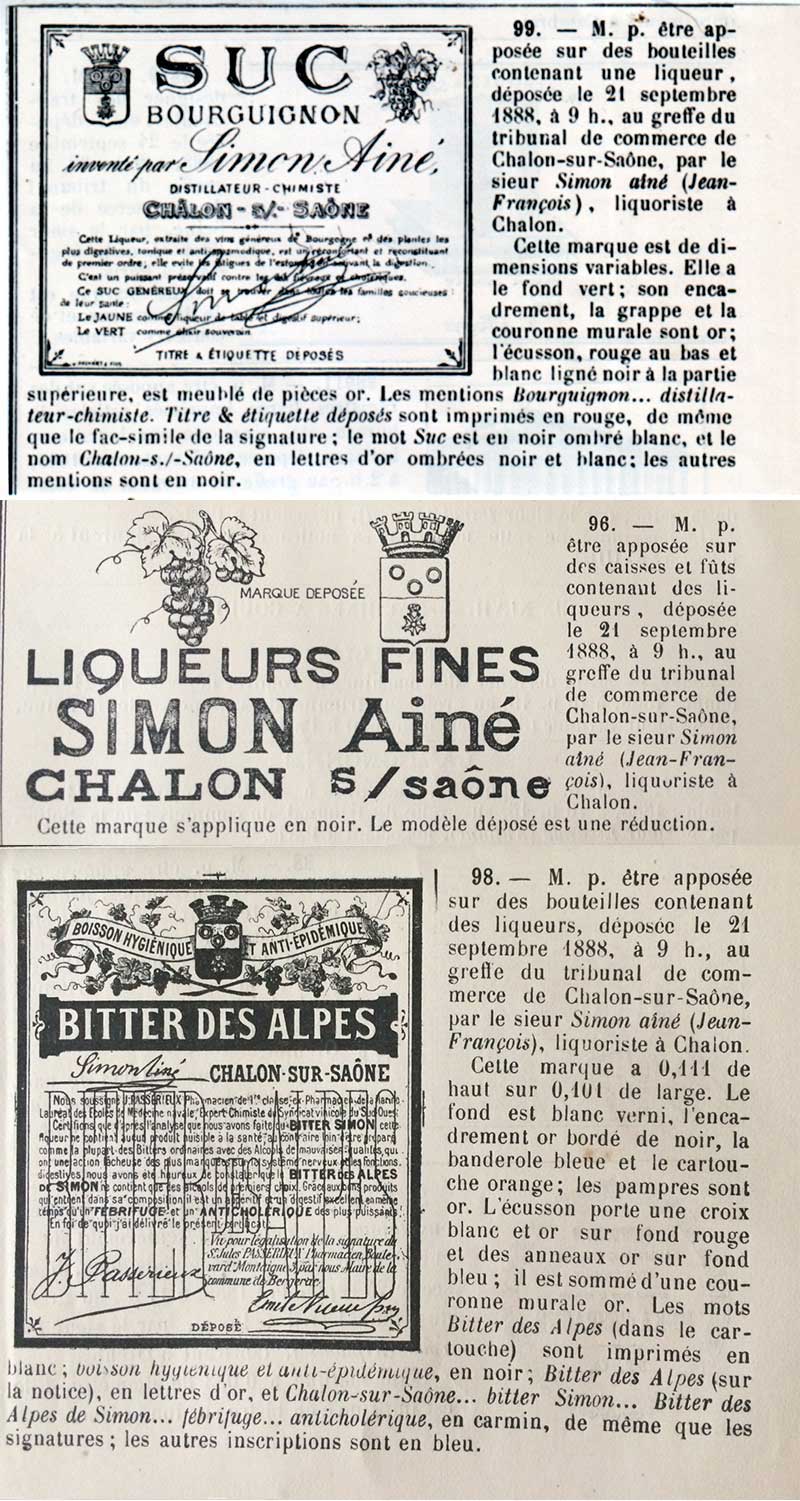

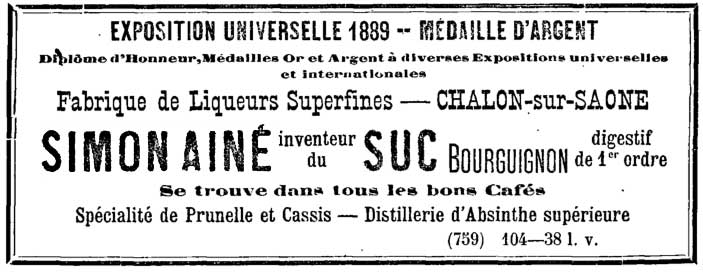

Comme l'atteste cet extrait du journal officiel, la marque "Suc

Bourguignon" et son étiquette ont été déposées le 21 septembre 1888

au greffe du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, par

Jean-François Simon aîné, distillateur-chimiste. Le même jour

étaient déposées les marques "Liqueurs Fines Simon-Aîné

Chalon/Saône" et "Biiter des Alpes" présenté comme une boisson

hygiénique et anti-épidémique... Autres temps, autres moeurs.

Les documents graphiques - factures, courrier,

affiches - antérieurs à 1902 font état de "Suc Bourguignon" et/ou

de "Nectar Simon". À partir des 1904 (pour les documents que j'ai

trouvés, voir la publicité ci-après), le mot "Bourguignon" se fait

tout petit, coincé entre "Suc' et "Simon", puis finira par

disparaître totalement, dans les années 20. Je pense que cette

période a été l'occasion d'une refonte des recettes, le "Suc

Simon", jaune et vert, reprenant, soit la recette du "Suc

Bourguignon", soit étant des adaptations des deux produits

précédents. La création du "Suc Simon" coïnciderait ainsi plus ou

moins avec la construction de la nouvelle distillerie, place de

Beaune dont la représentation commence d'ailleurs à apparaître sur

les en-têtes de factures et courrier à cette époque.

sur les présentations plus

récentes, le mot "Bourguignon" a totalement disparu

une mignonnette assez ancienne (on y lit Suc "Bourguignon"

Simon); l'étiquette est la même que celle de 1904 reproduite

ci-dessus.

Une mention de médaille obtenue en 1908 à Londres indique

toutefois qu'elle est postérieure à cette date de 1908.

La production ayant été pratiquement arrêtée pendant la guerre

14-18, tous les hommes de la famille étant mobilisés,

je dirais que cet échantillon est probablement de la période

1909 - 1914

Le Suc Simon faisait parfois l'objet d'une

présentation plus personnalisée, en version limitée, comme ce

cruchon de grès flammé.

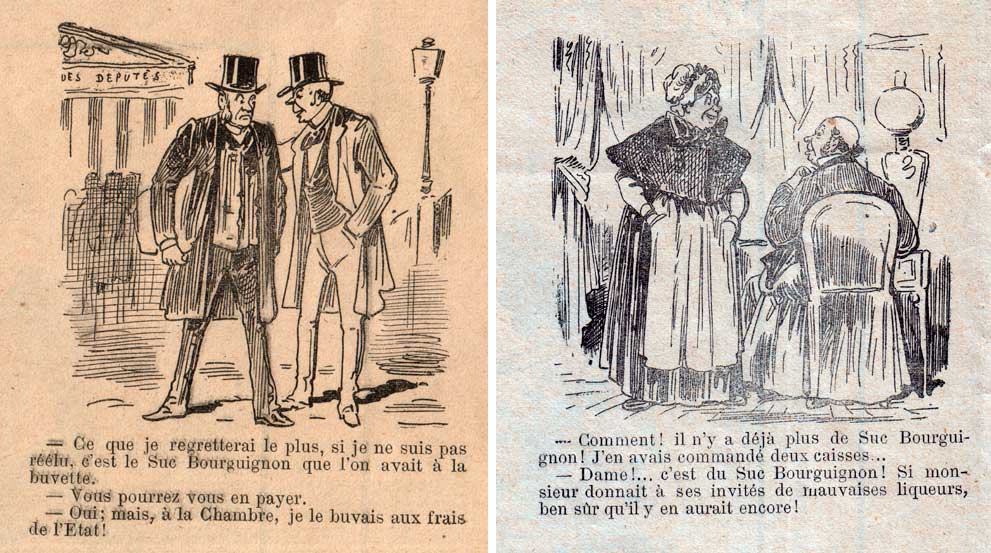

Les plus anciennes publicités parlent de "Suc

Bourguignon" comme en témoigne ces croquis humoristiques de SAB

parus dans le CHARIVARI en 1894 ainsi que le sceau de cette

bouteille (hélas vide).

On trouve également de la publicité pour le "Nectar Simon" comme on

le voit sur cette petite carte de bar

sur cette carte la dénomination

est encore "Nectar Simon"

alors que sur ce sous-mains,

plus récent, il est déjà question de "Suc Simon"

tandis que sur cette

publicité de 1909 cohabitent encore nectar et suc Simon

(la preuve que ce ne sont pas exactement les mêmes recettes)

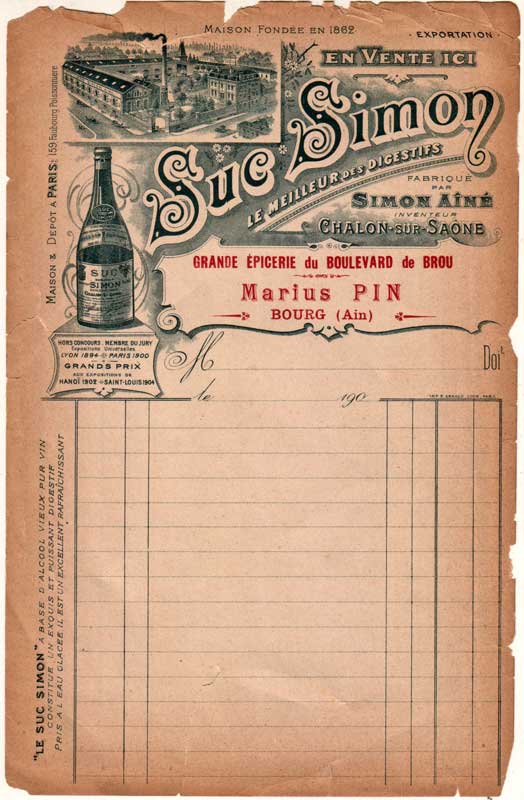

à peu près à la même époque, ce

papier à lettre de l'épicerie Marius Pin à Bourg-en-Bresse

mentionne qu'elle vend du Suc Simon

une autre publicité découpée

dans une revue, pour le "suc Simon", datant de 1911. Le mot

"Bourguignon" y est encore visible

la bouteille de Suc Simon et sa

mignonnette; la mention "Bourguigon" a disparu

la bouteille de Suc Simon et sa

mignonnette; la mention "Bourguigon" a disparu

Mais il devient de plus en plus difficile d'en

dénicher des bouteilles encore pleines... À défaut et si vous

voulez vous faire une idée, ce qui ressemble le plus au Suc Simon

est à mon avis, en dehors de la chartreuse dont elle est une

copie, l'Élixir d'Armorique de la distillerie Warengheim:

une liqueur dont l'origine est aussi ancienne (1902) et qui a reçu

de nombreuses médailles. J'y retrouve à peu de chose près la

saveur que le Suc Simon a laissé dans ma mémoire. Cette liqueur

est toutefois actuellement à base de whisky alors que le Suc-Simon

comportait, je crois me souvenir, du vieux cognac que, par

ailleurs, la distillerie Simon Aîné commercialisait. Une affiche

précise qu'il est fait à partir "d'alcool

vieux pur vin", ce qui exclu tout autre produit.

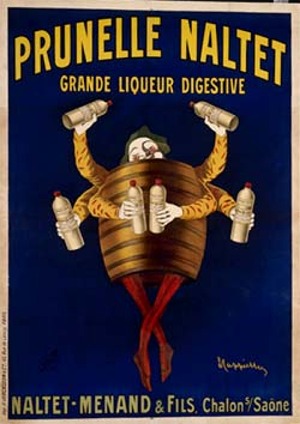

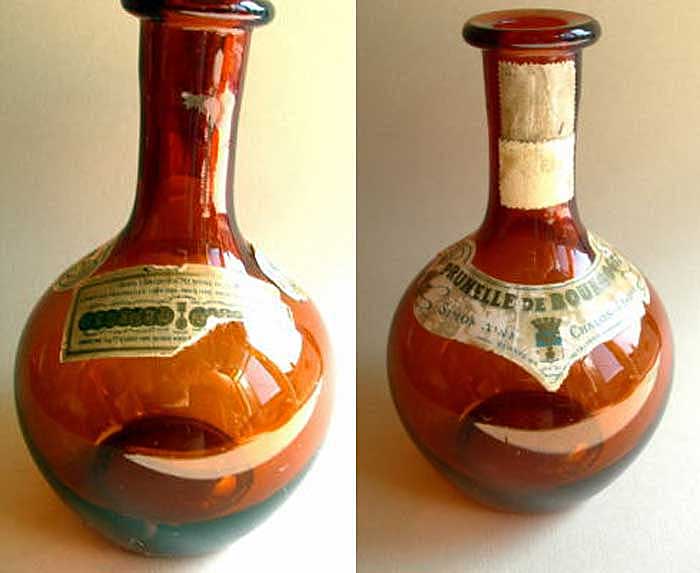

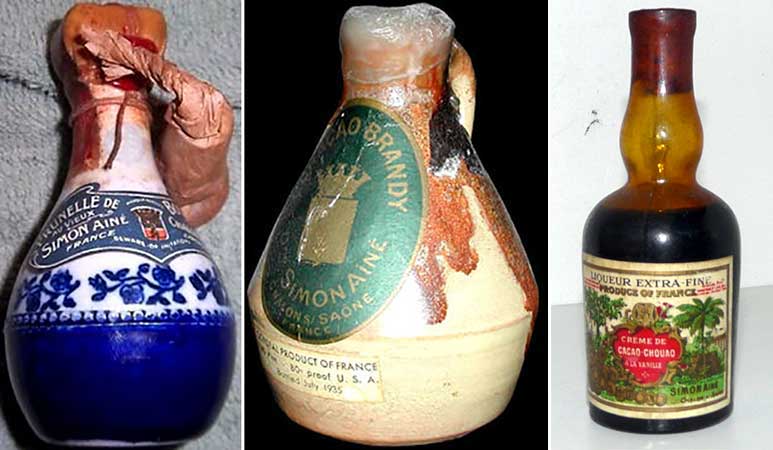

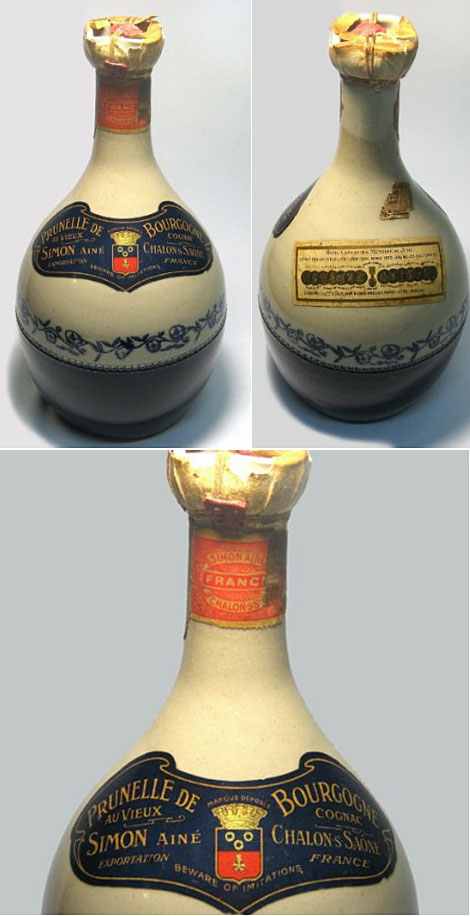

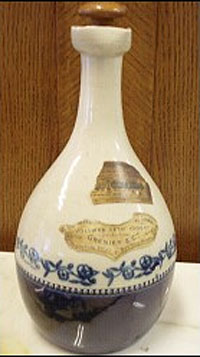

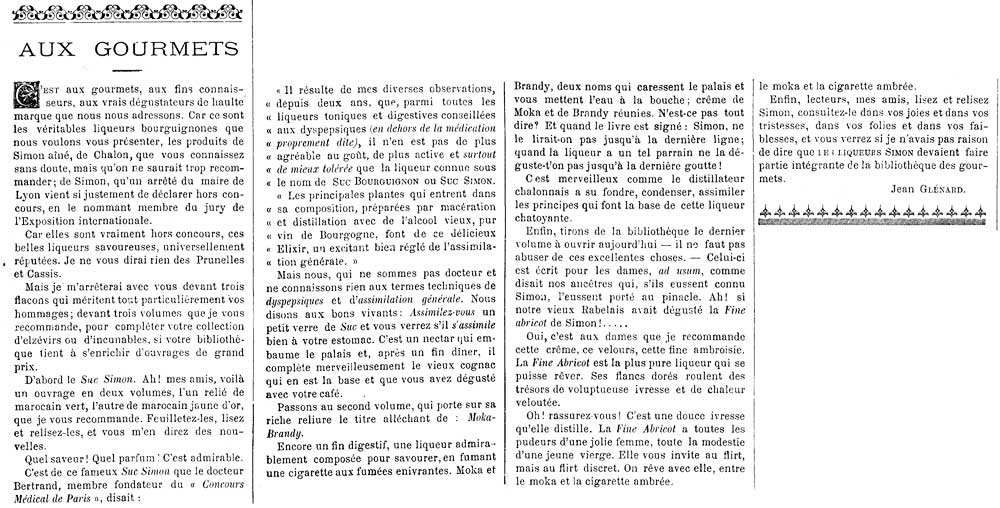

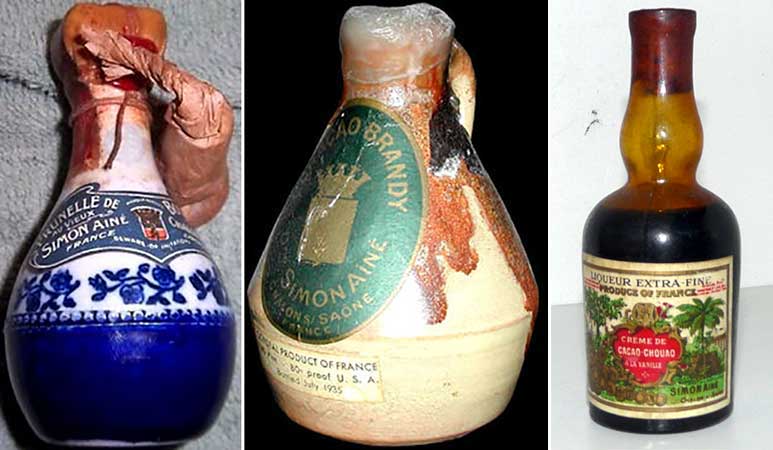

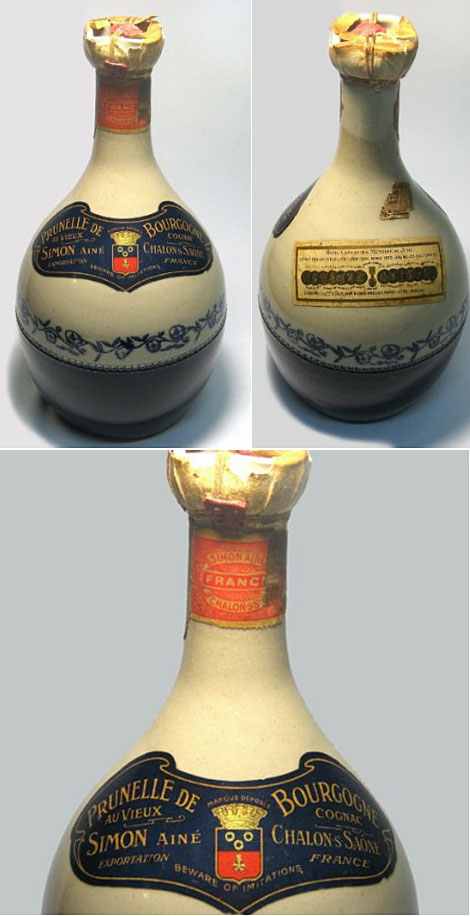

La liqueur de prunelles

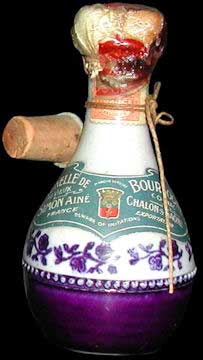

La production de la distillerie, toutefois, était

loin de se limiter au suc-simon et comprenait également de

nombreuses autres liqueurs de fruits dont il reste encore dans la

famille quelques bouteilles pleines et des cruchons de grès

joliment décorés (modèles déposés par l'entreprise Langeron à Pouilloux - cf "Le courrier de

Saône et Loire du 6 septembre 1977). Un de ses autres grands

succès était la liqueur de prunelles, dont on dit qu'elle a été

mise au point par un autre distillateur chalonnais (distillerie

Gaston NALTET-MENAND 27 rue du Temple) selon une recette trouvée

par hasard par un cousin BARRAULT pharmacien, de Buxy, commercialisée en 1842, puis largement

copiée (mais la société Simon Aîné en revendique également la

découverte, sur divers documents). Elle était présentée dans un

joli cruchon en grès émaillé, bleu et blanc, avec bouchon en grès

bleu (la prunelle Naltet avait pratiquement la même présentation

mais le bouchon était de couleur différente. Elle existait

également plus simplement, en cruchon droit.

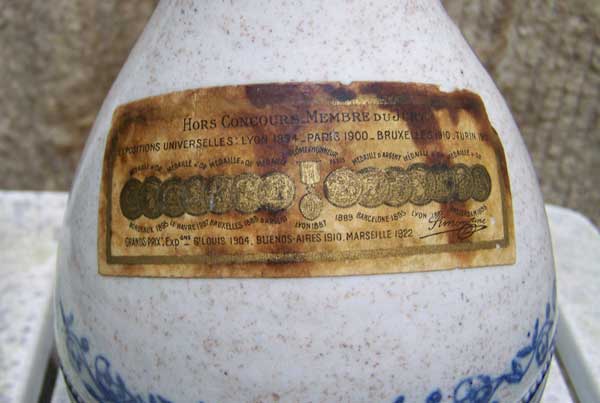

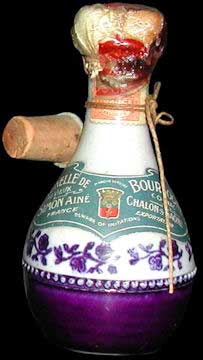

cruchons de prunelle Simon-Aîné

les mêmes en miniature

un beau cruchon en grès à

cristallisations, série limité, probablement début XXè siècle

Tout comme la liqueur de prunelles Simon-Aîné

celle de la distillerie Naltet avait également une présentation

plus simple, en cruchon droit. Il est indéniable que Jean-François

SIMON avait plagié sans le moindre état d'âme; à moins que ce ne

soit le contraire... Mais il faut bien reconnaître, à son excuse,

qu'il est loin d'avoir été le seul à le faire. Toutefois la

publicité de 1890 reproduite plus haut représente déjà un cruchon

de prunelle Simon. Les deux distilleries étaient d'ailleurs

voisines puisque, dans la rue de Lyon, les rues des Lancharres et

du Temple se suivent.

situations respectives des deux distilleries (GoogleMap)

René JEANNIN-NALTET, descendant de Thomas NALTET

me dit que, d'après quelques informations locales, qui m'ont été

confirmées par une cousine, son oncle Maurice NALTET (fils de

Gaston NALTET), ayant quitté l'armée de l'Air en 1919 serait entré

dans l'entreprise SIMON-AÎNÉ à cette date et y serait resté

jusqu'en 1928; il est probable qu'il a apporté avec lui la recette

authentique de cette liqueur et que ce qui a ensuite été

commercialisé était issu des deux recettes. Après la liquidation

de la société Simon-Aîné, la fabrication de la liqueur de prunelle

a été reprise par la société Lejay-Lagoute

(dont la famille était devenu majoritaire dans la société

SIMON-AÎNÉ à cette époque - voir en fin de page), qui en a revendu

en 2009 les droits à Thierry JEANNIN-NALTET (4 rue de Jamproies -

71640 Mercurey) lequel souhaiterait en poursuivre la fabrication

et la diffusion suivant la recette et les présentations

traditionnelles (mais il ne semble pas avoir donné suite à ce

projet).

cruchons de prunelle Naltet

cruchons de prunelle Naltet

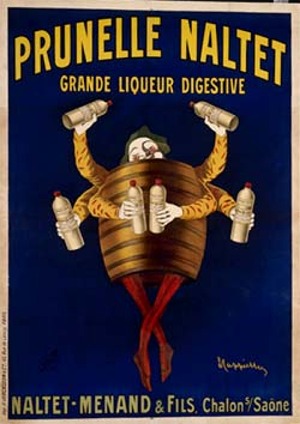

affiche de Cappiello pour la prunelle Naltet

Le cruchon droit de la version Simon-Ainé, tel

qu'on en voit une photographie un peu plus bas dans cette page,

bien qu'étant émaillé avait le défaut d'être à la longue plus ou

moins poreux... j'en ai fait moi-même la triste expérience et

débouché un cruchon que je croyais plein et dans lequel il ne

restait plus que quelques gouttes d'un épais sirop!)

Les autres productions

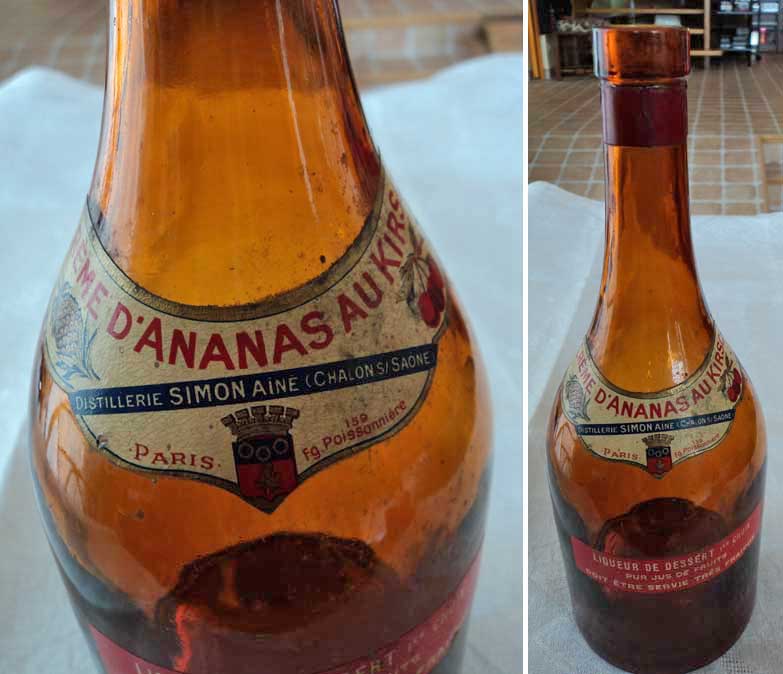

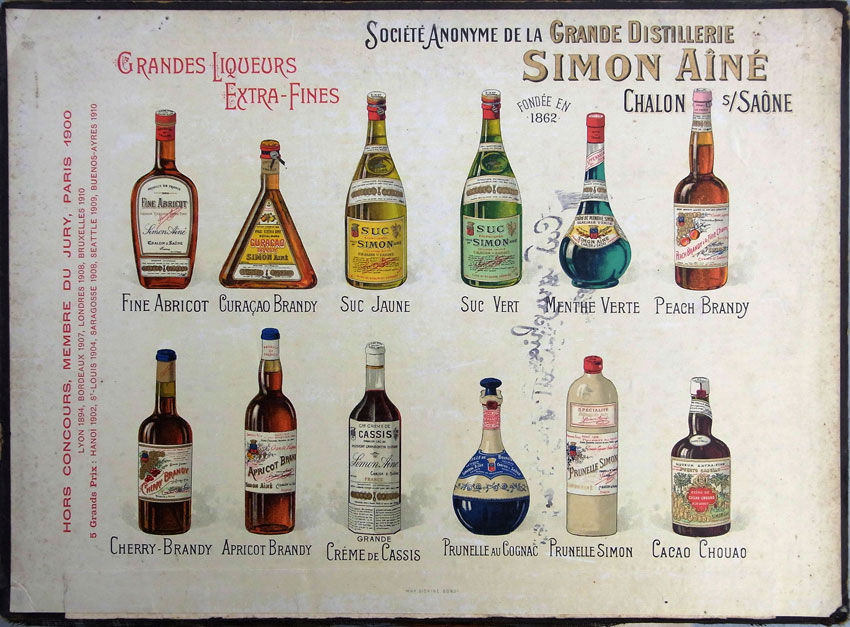

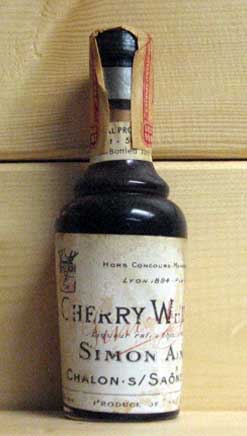

Mais d'autres liqueurs étaient également offertes

en cruchons, en séries limitées.

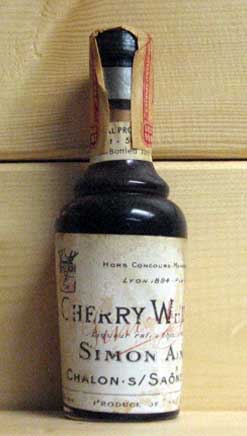

la même présentation en

mignonnettes de grès flammé: peach-brandy, cherry-brandy et

fine-abricot

la même présentation en

mignonnettes de grès flammé: peach-brandy, cherry-brandy et

fine-abricot

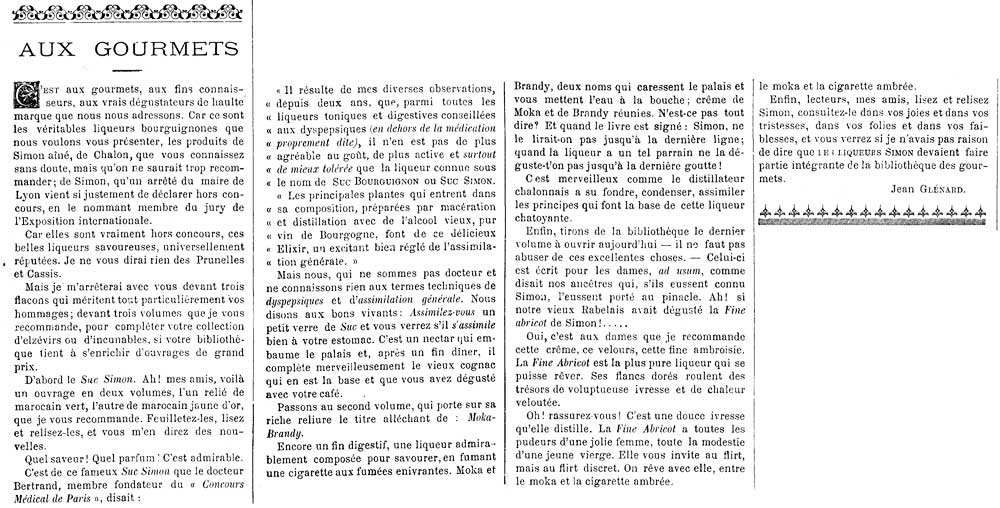

Un article de la revue Lyon-Expo, du 5

août 1894, montre que déjà à cette époque les produits Simon-Aîné

étaient reconnus pour leur qualité.

une autre publicité dans le

"Journal de l'Ain" en 1890

Et voici une belle collection de photos

des produits Simon Aîné, pleins, entamés ou vides mais d'une

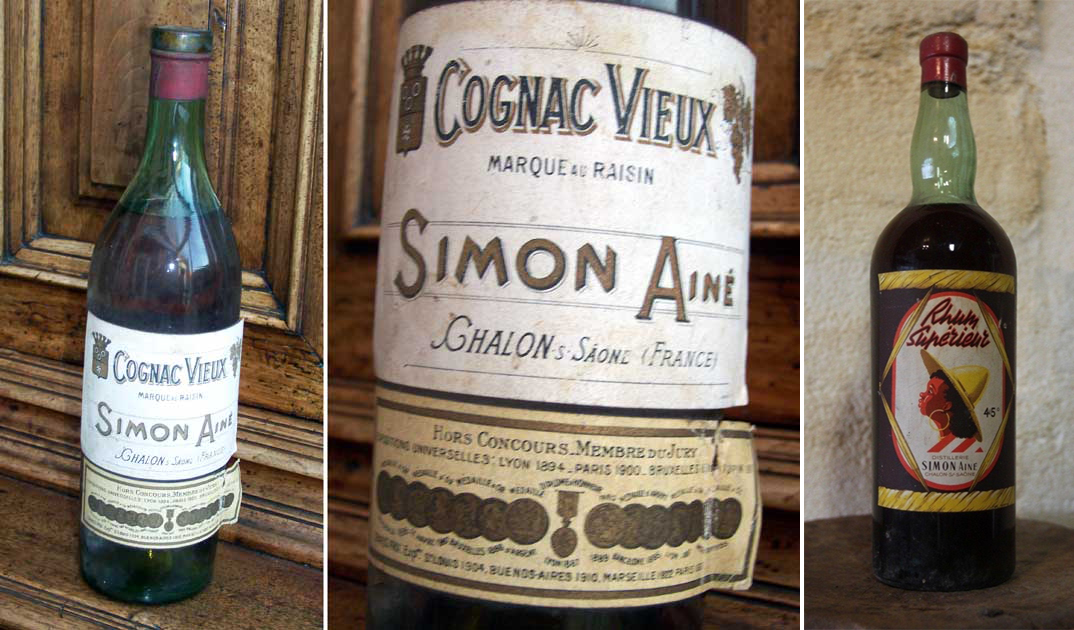

grande variété.

La facture de 1862, déjà citée, mentionne également

que la distillerie produisait le "Kola-Koff-Simon - Puissant

tonique apéritif à base de Noix de Cola et de Quinquina". Ce

produit a disparu ensuite de la production.

Petite parenthèse à

propos des imitations: On déniche parfois des produits

Simon Aîné dans les enchères sur internet et chez quelques

vendeurs spécialisés, essentiellement en Suisse. Mais je ne

garantirais surtout pas qu'il s'agisse d'originaux car, si je me

souviens bien, les contrefaçons étaient déjà nombreuses lorsque la

distillerie était encore en activité (il y a avait même un petit

"musée de la copie" dans un coin du bureau de mon grand-père!) et,

actuellement, plus rien ne semble s'y opposer, sur le plan légal,

puisque la marque a disparu avec la liquidation de la société.

Ainsi, on peut lire très distinctement sur l'étiquette de la

bouteille de prunelle ci-dessous "Simon Aîné - Beaune (Côte

d'Or)". De même, la bouteille de Marc ci-dessous, est vendue sous

la description "authentique marc de Bourgogne de la famille Simon

Aîné. - récolte de 1975"; la distillerie ayant cessé son activité

en 1959, cela laisse songeur. Un autre vendeur sur internet

propose une bouteille de marc de Bourgogne "égrappé 1963 - produit de la

famille Simon Aîné Beaune" Sont-ce des produits de la

maison François LABET, à Vougeot, dont le nom

commercial déposé est "LA CAVE DES TAILLANDIERS - SIMON AINE A

BEAUNE - BARON DE BOURGOGNE" ? Je ne le pense pas, mais plutôt des

imitations reprenant jusqu'aux médailles décernées à la

distillerie Simon-Aîné. Quant aux capsules métalliques... à quand

ce procédé remonte t-il? Plus je progresse dans mes recherches et

plus je constate que la copie, dans le domaine des liqueurs, a été

et est encore largement pratiquée... et Simon-Aîné n'a visiblement

pas été le dernier à le faire! Mais au moins le nom a t-il été

repris et c'est consolant.

J'ai aussi trouvé, il y a peu de temps, en vente

sur internet une série d'étiquettes de liqueurs de la société

"SIMON Jeune" à Chalon-sur-Saône. Le style de ces étiquettes est

proche de celui des étiquettes Simon Aîné, en particulier pour

celles des crèmes de Menthe et de Cassis qui reprennent les fonds

métallisés des productions tardives de la maison Simon Aîné (voir

la bouteille de brou de noix ci-dessus). Les autres étiquettes

semblent être plus anciennes, avec un logo compliqué proche de

ceux qu'on trouve chez Simon Aîné. Mais, bien que le graphisme et

la typographie soient proches, il ne s'agit ni de copies, ni de

plagiat. J'ai essayé, sans succès, de trouver mention de cette

distillerie "SIMON Jeune" et n'en ai jamais entendu parler dans la

famille.

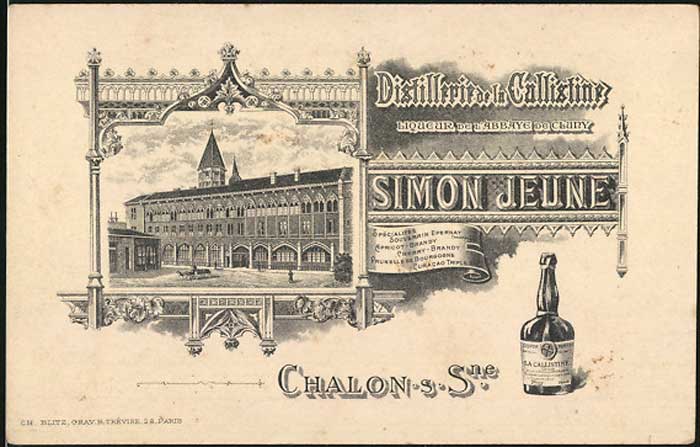

Cette distillerie Simon-Jeune a

pourtant dû exister, comme en témoigne cette carte postale qui

vante la liqueur "Callistine", liqueur de l'abbaye de Cluny (dont

l'illustration reproduit une gravure bien connue de la façade du

pape Gélase) produite par la distillerie Simon-Jeune à

Chalon-sur-Saône.

Fermons la parenthèse.

Toutes ces liqueurs étaient faites à partir de

fruits frais. Des cousins, qui exploitaient des orangeraies à

Nabeul, en Tunisie, fournissaient régulièrement la distillerie, en

hiver. Les oranges arrivaient par bateau à Marseille où la

distillerie avait un entrepôt, en remontant le Rhône, puis la

Saône et étaient épluchées, car le curaçao et la liqueur d'orange

ne sont faits qu'à partir de l'écorce du fruit. Les fruits

épluchés étaient ensuite distribués dans les écoles, pensionnats,

maisons de retraite, hôpitaux de la région, pour être rapidement

consommés, en salades. À ce propos, j'ai retrouvé dans les

archives de la famille, les photos prises en Tunisie par mes

grands-parents, lors de leur voyage de noces chez leur oncle, à

Nabeul. Les trouvant très intéressantes, je les ai mises en ligne

ici.

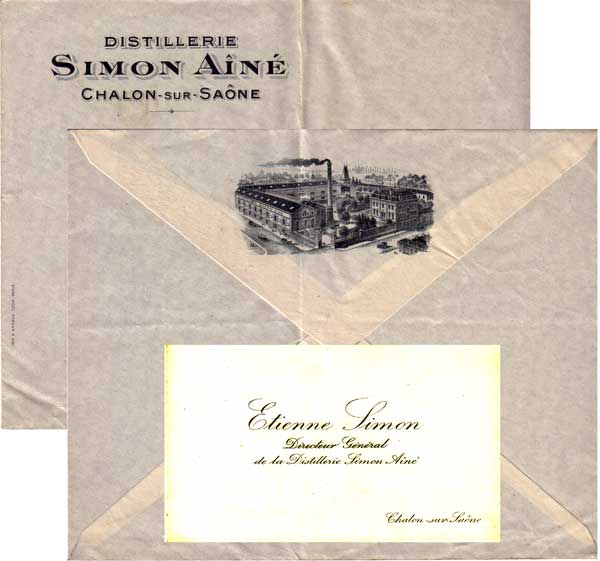

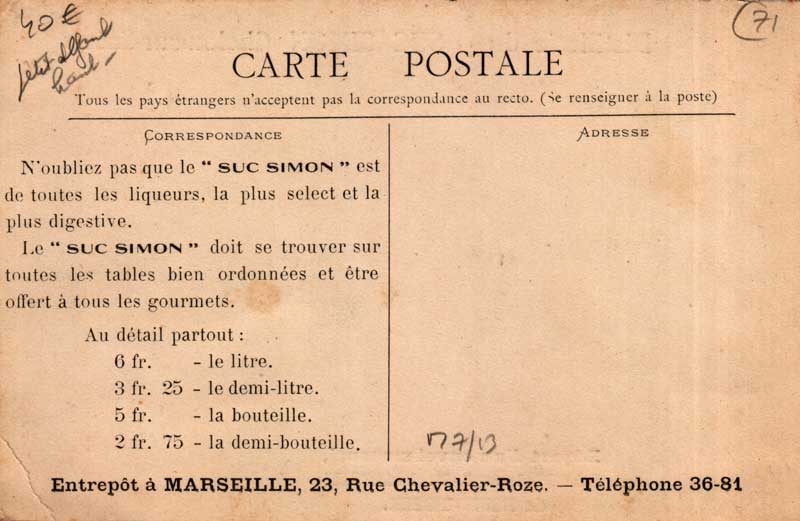

verso de la carte-postale

figurant en tête de cette page, avec l'adresse de l'entrepôt

marseillais

et vue actuelle (Google StreetView)

De même, en été, une véritable armée d'étudiants

allait cueillir le cassis sauvage, dans toutes les haies de la

campagne bourguignonne, pour alimenter la distillerie. L'odeur du

cassis, entêtante, régnait alors en maître dans toute la

propriété. Puis, à l'automne, c'était le tour de la récolte des

prunelles, de la même façon.

|

Un de mes lecteurs vient de m'envoyer une

photographie d'une bouteille de cassis Simon,

précieusement conservée dans la cave de ses parents, à

Chalon et ouverte en juillet 2008 pour fêter leurs 50 ans

de mariage. Vous pouvez comparer l'étiquette de cette

bouteille, authentique, avec celle de l'imitation

reproduite ci-dessus. Voici son appréciation:

"Bien que le bouchon (très court )

ait gardé une faible pression sur la bouteille, le

cassis a développé toute sa saveur, assez sucré avec une

belle robe sombre et une force en gorge qui procure un

réel plaisir."

|

|

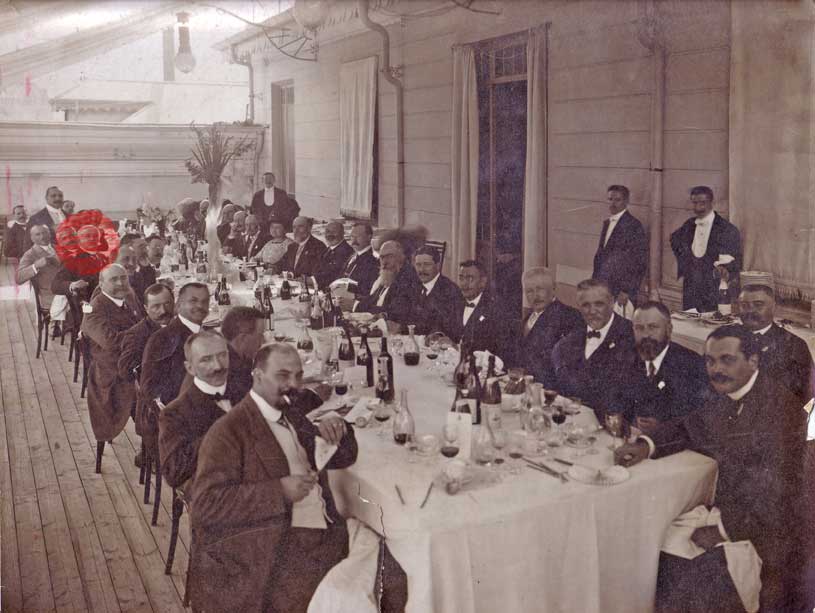

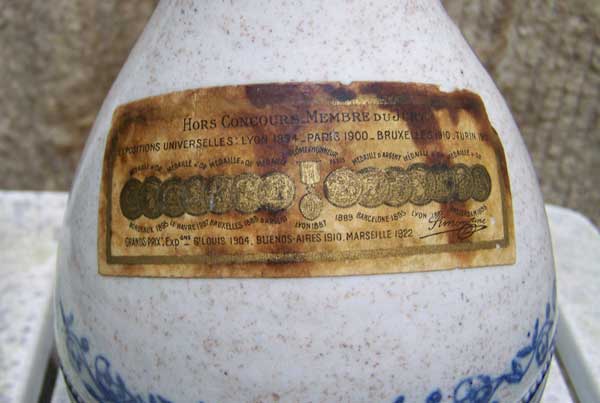

Les nombreuses médailles gagnées dans les

concours internationaux, qui souvent figurent sur les étiquettes,

sont la preuve de l'excellence et de la qualité des produits SIMON

AÎNÉ. Ci-dessous une photo prise lors de l'exposition de Turin en

1911. Je n'ai pas réussi à y identifier formellement Jean-François

SIMON (probablement est-ce lui, en costume sombre au fond de la

rangée de gauche, qui s'accoude sur le dossier de sa chaise. Mais,

en tous cas, le repas semble avoir été bien arrosé...

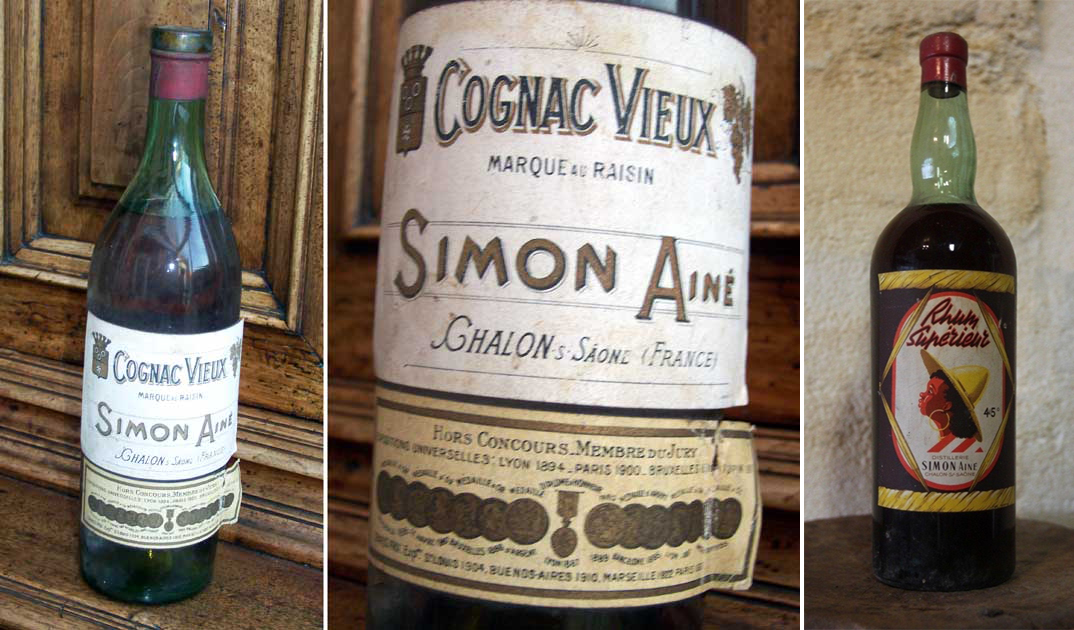

La distillerie SIMON AÎNÉ produisait également

d'autres alcools, comme le marc de Bourgogne (au passage, on note

que la forme de la bouteille ainsi que l'étiquette n'ont rien à

voir avec celles des imitations actuelles). Elle importait

également divers produits dont un vieux rhum de Martinique qui me

laisse encore un souvenir ému (je pense, hélas, qu'il n'en reste

plus une seule goutte), mais aussi du vin et, plus

particulièrement des vins algériens de la région de Mascara, de

grande qualité et qui vieillissaient bien et aussi des vins

tunisiens produits par nos cousins de Nabeul.

un muscat de Tunisie et une

autre présentation de liqueur de prunelle

un muscat de Tunisie et une

autre présentation de liqueur de prunelle

LA

PUBLICITÉ

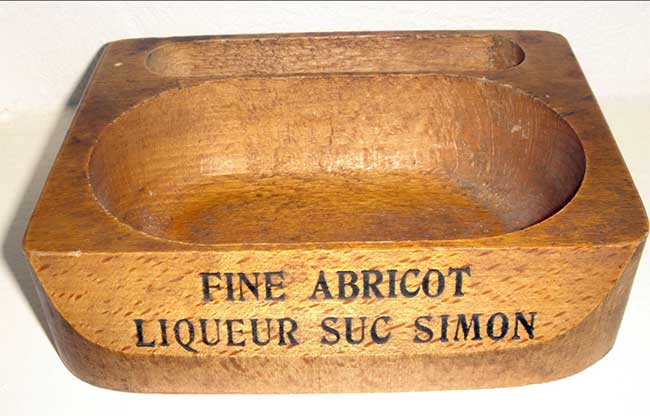

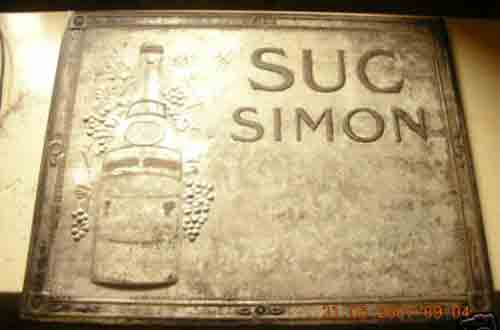

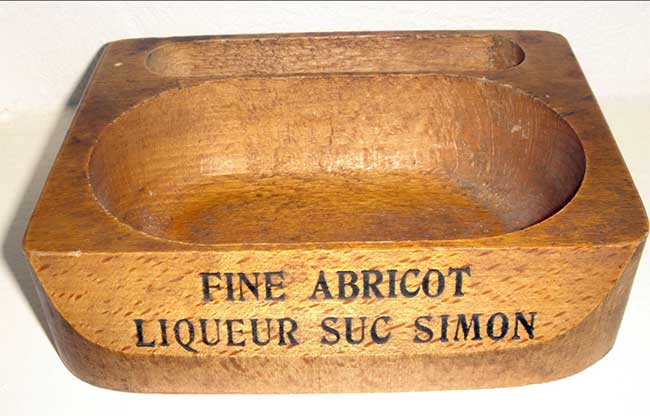

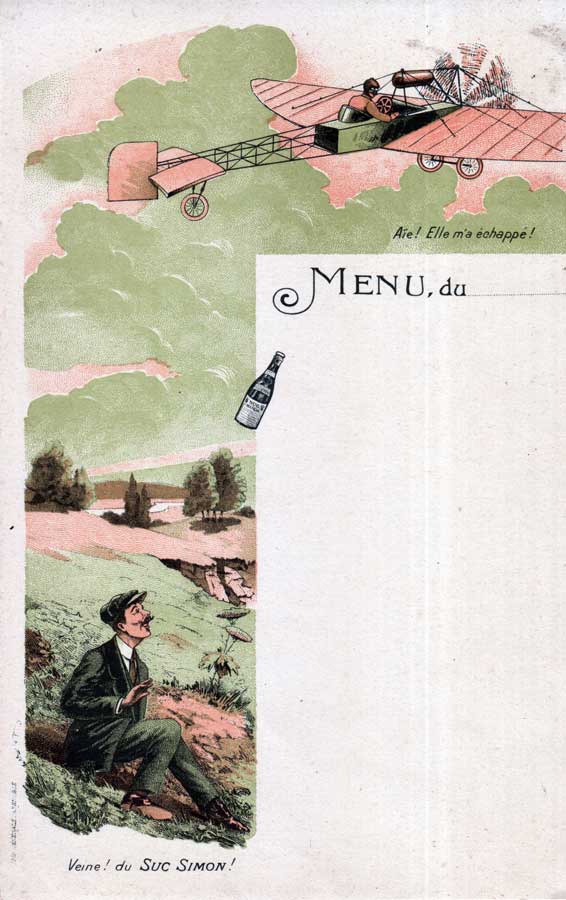

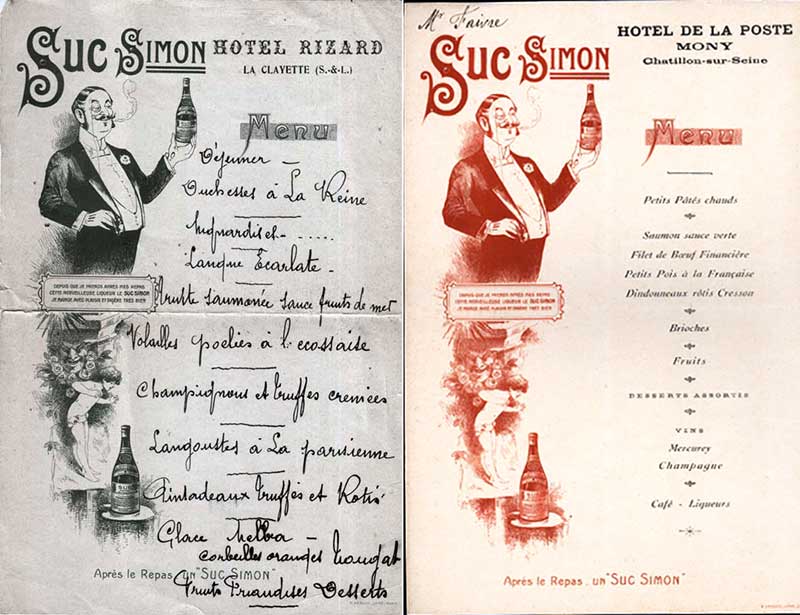

À cela - et c'était assez novateur à l'époque

- s'ajoutaient nombre d'objets publicitaires, cendriers,

pyrogènes (objet dans lequel on plaçait des allumettes, avec un

grattoir sur le côté), mignonnettes, carafes, buvards, bons de

change, jetons, crayons, agenda, plaques, canifs, éventails, tapis

de bar, affiches... que l'on trouve encore régulièrement en vente

aux enchères sur le net (d'où sont extraites la plupart de ces

photographies).

|

|

|

|

|

|

|

|

mignonnette de prunelle

mignonnette de prunelle

|

|

|

pyrogène à pied douche,

avec marque du fabricant

pyrogène à pied douche,

avec marque du fabricant

pyrogène à coupe en bois

(peut-être un bricolage)

pyrogène à coupe en bois

(peut-être un bricolage)

|

|

quittances

quittances

|

crayons

crayons

|

|

jetons

jetons

|

autres jetons et boîte à

jetons

|

|

couteau - tire bouchons

|

buvards

encrier

encrier

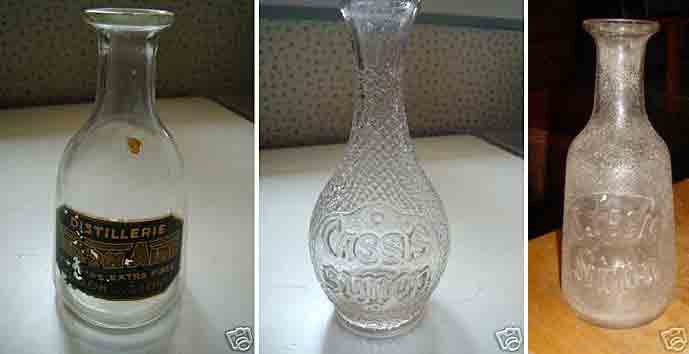

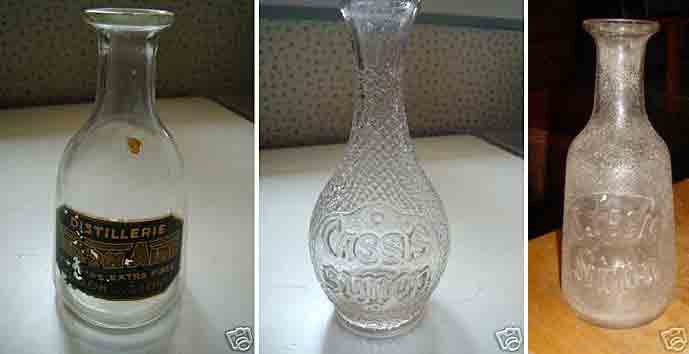

carafe suc Simon et

quadruple carafe

carafe suc Simon et

quadruple carafe

petite carafe de jus de fruit

sabot de cartes à

jouer

sabot de cartes à

jouer

|

|

|

|

carafes diverses

|

|

|

|

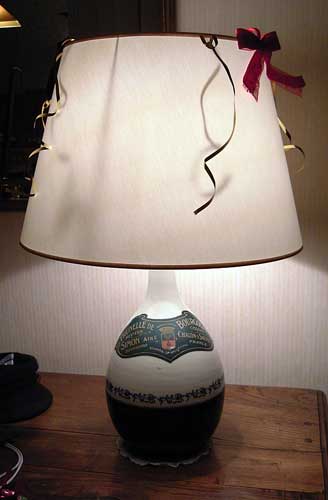

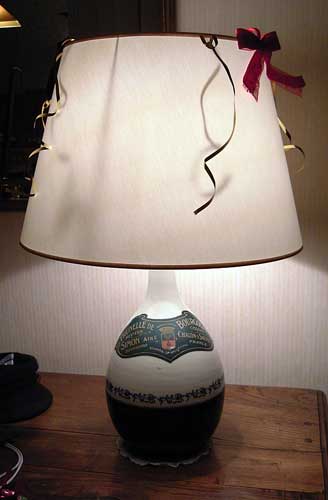

un cruchon de prunelle

grand format

transformé en lampe

un cruchon de prunelle

grand format

transformé en lampe

|

|

buvards

buvards

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

une belle collection de

mignonnettes, la plupart conservées dans la famille

mais également de photos aimablement transmises par un

collectionneur polonais

celles là sont

malheureusement à moitié vides: évaporation, la part des

anges comme on dit

|

|

calepin en tôle émaillée

|

sous-main

sous-main

|

|

divers cendriers

divers cendriers

|

divers tapis de bar et

éventails

publicité à;accrocher dans un bar

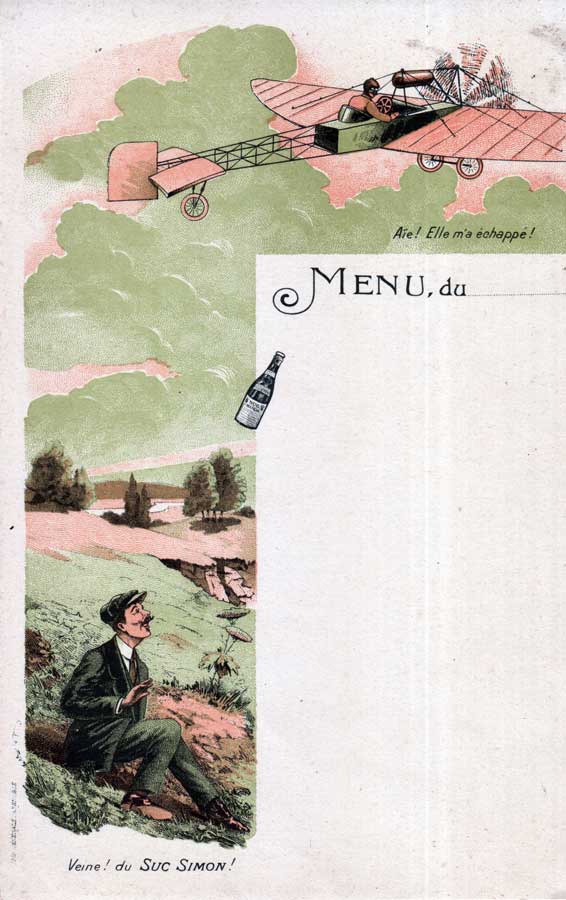

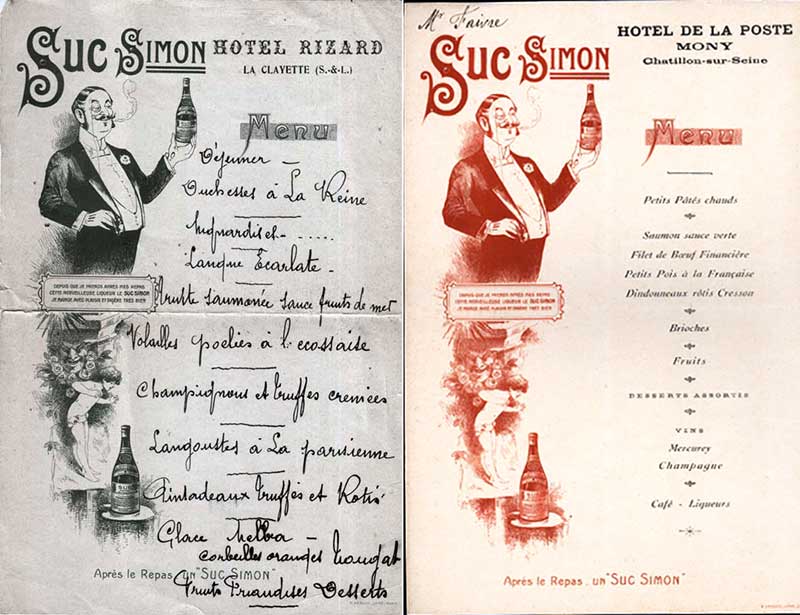

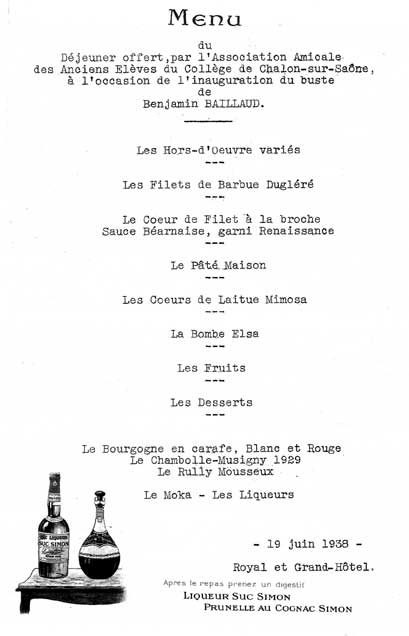

menus

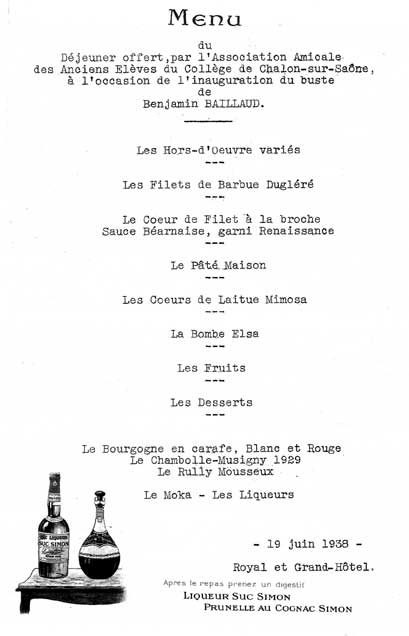

un autre menu pour un

banquet en 1938

|

canifs

coupe-choux

coupe-choux

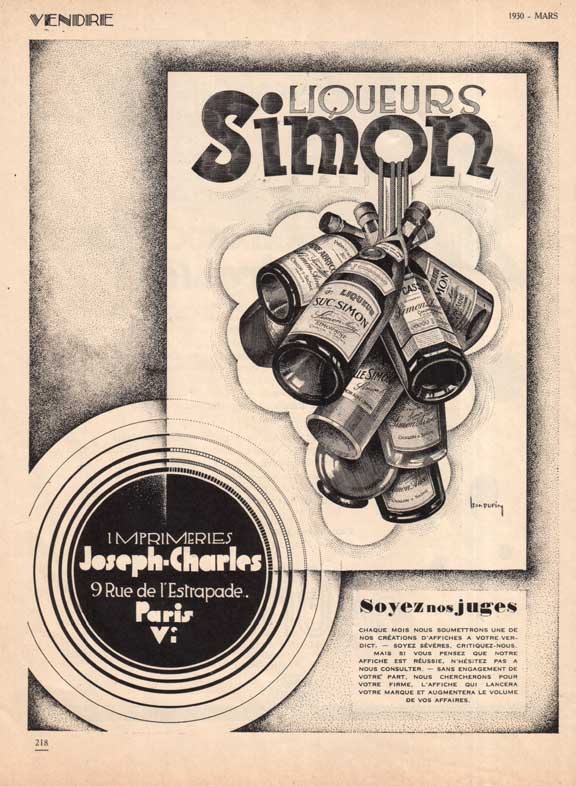

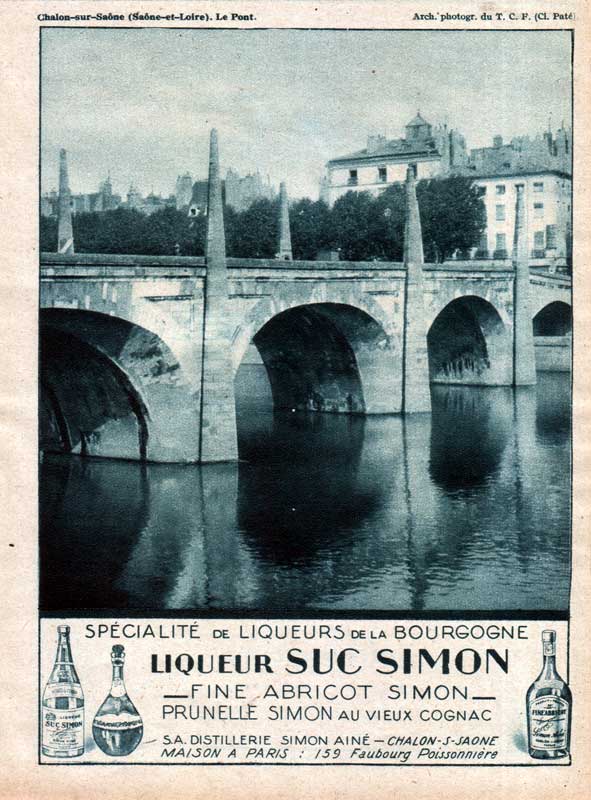

DOCUMENTS GRAPHIQUES

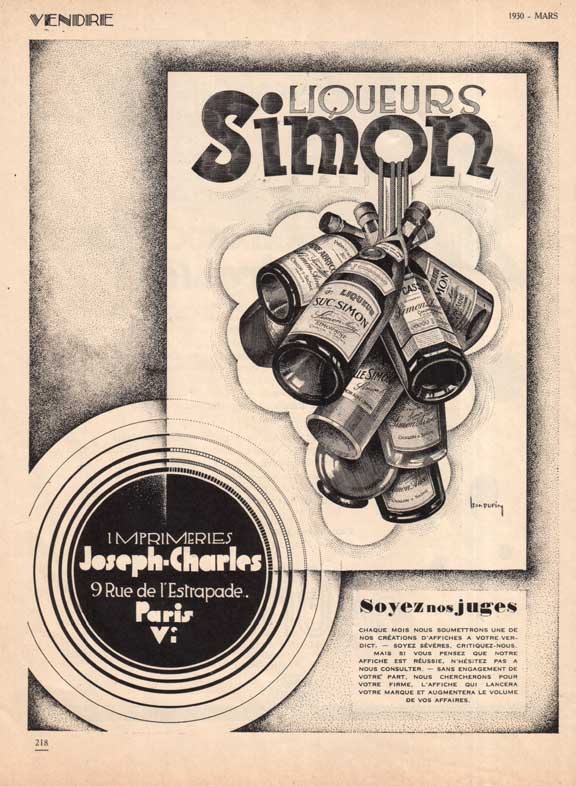

publicité 1930 de Léon Dupin pour l'imprimerie

Joseph Charles, avec les liqueurs Simon comme motif

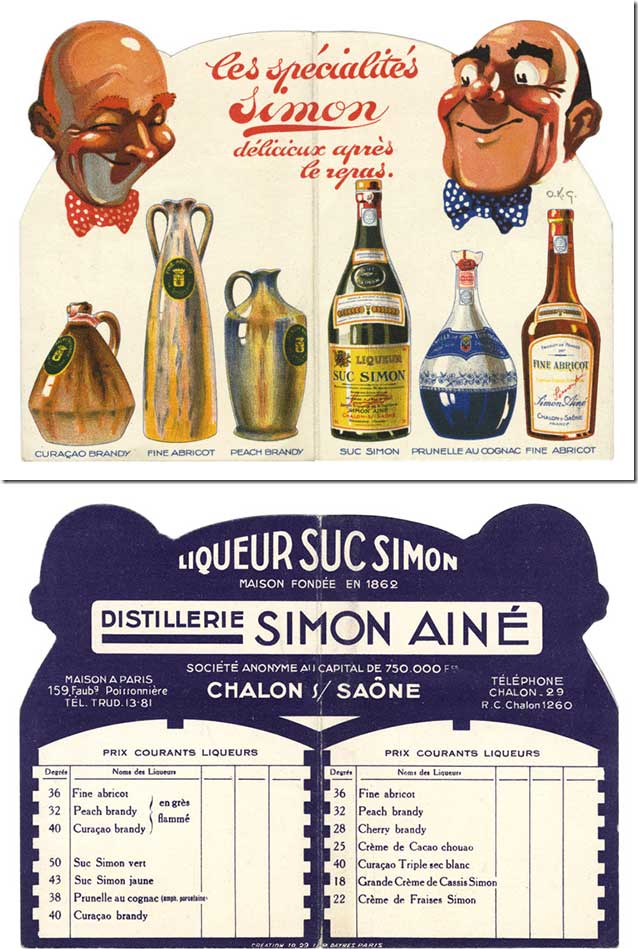

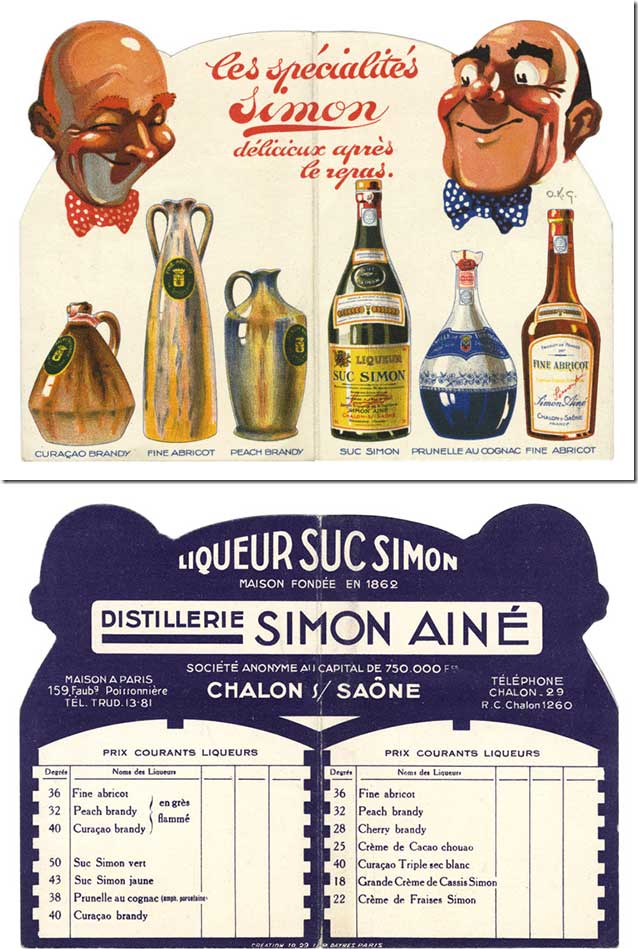

une autre publicité

(recto-verso) avec 3 beaux cruchons de grès émaillé

un tarif

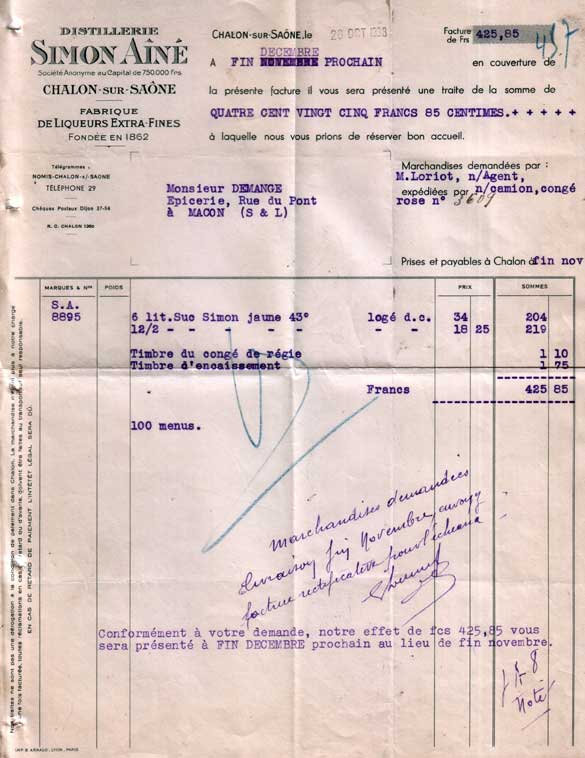

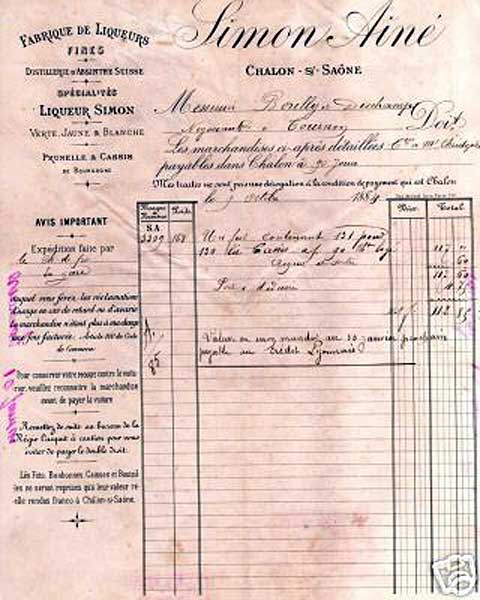

Lettres et factures

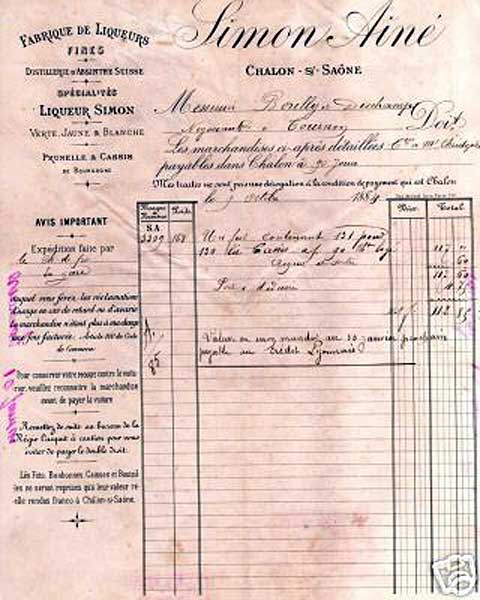

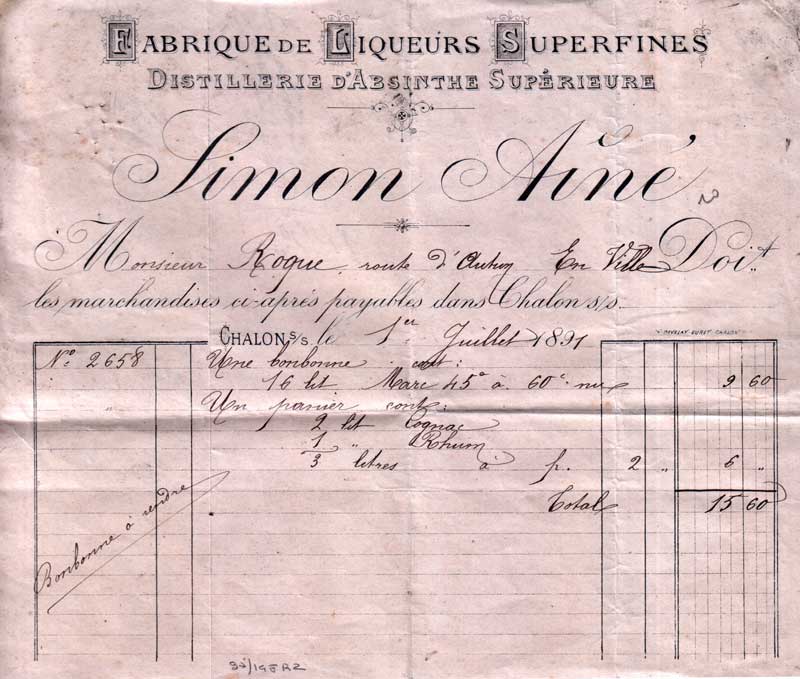

la plus ancienne facture trouvée par moi, du 9 octobre

1884

Elle mentionne "Distillerie d'Absinthe Suisse"

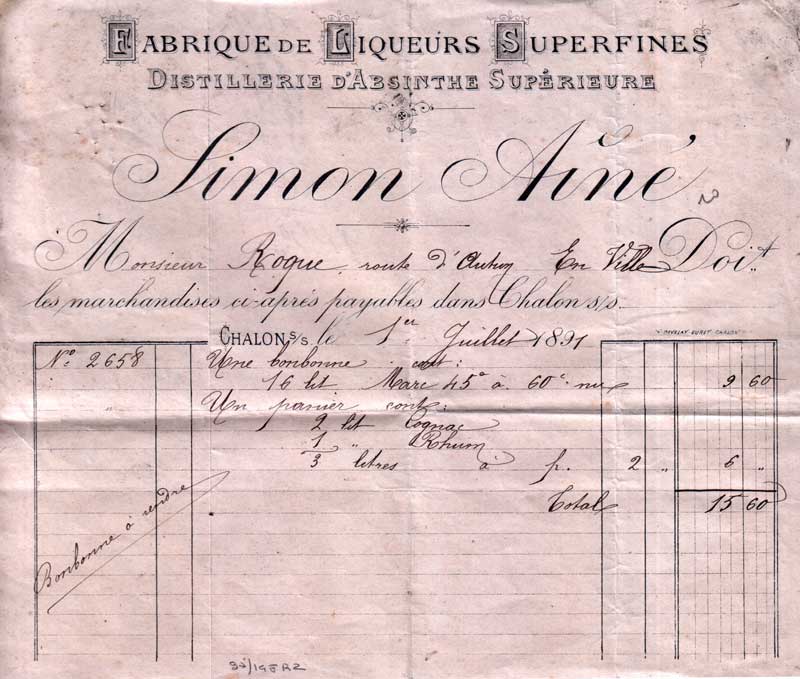

facture 1891

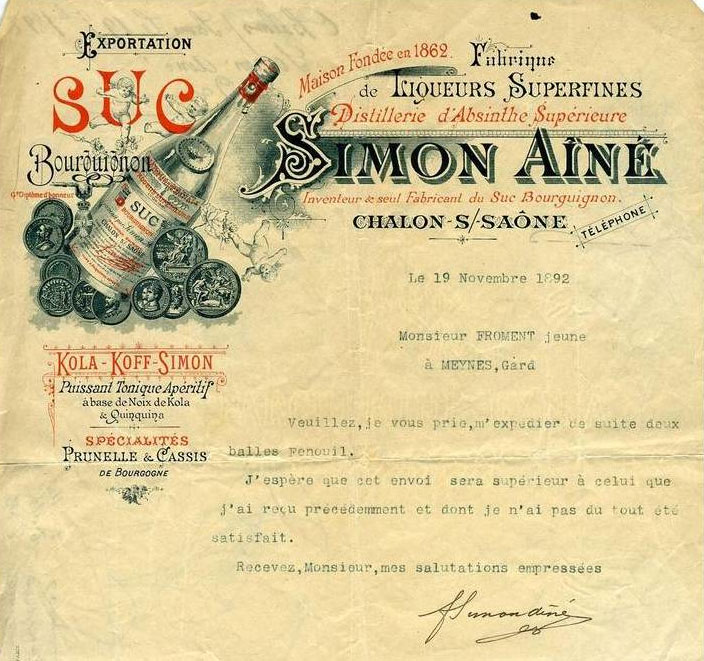

facture de 1892, avec les mentions Kola-Koff-Simon et

Distillerie d'Absinthe Supérieure

le papier à lettre avait changé et affiche fièrement que

la société a le téléphone

(on a toujours aimé le progrès chez les Simon) et

surtout, elle a été tapée à la machine,

instrument encore assez rare au 19è siècle (les

premières Remington datent de 1873)

C'est la plus ancienne mention du Suc Bourguignon que je

connaisse

deux ans plus tard, en 1894, une publicité dans une revue

pour le suc bourguignon et

la fine abricot: également une grande première pour la

fine abricot, jusque là inconnue au catalogue

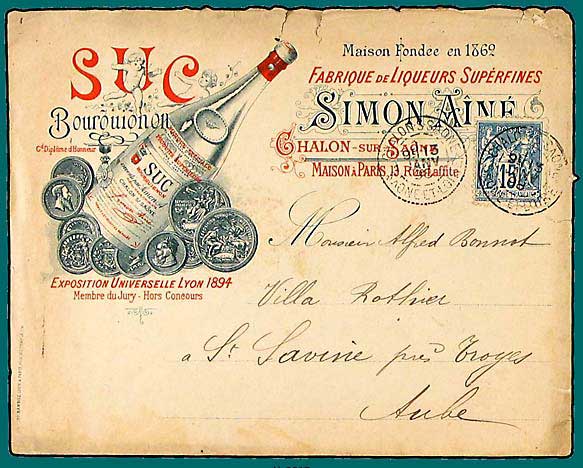

une enveloppe de 1898

avec une belle illustration, qui sera reprise avec

quelques petites

une enveloppe de 1898

avec une belle illustration, qui sera reprise avec

quelques petites

modifications sur les documents suivants

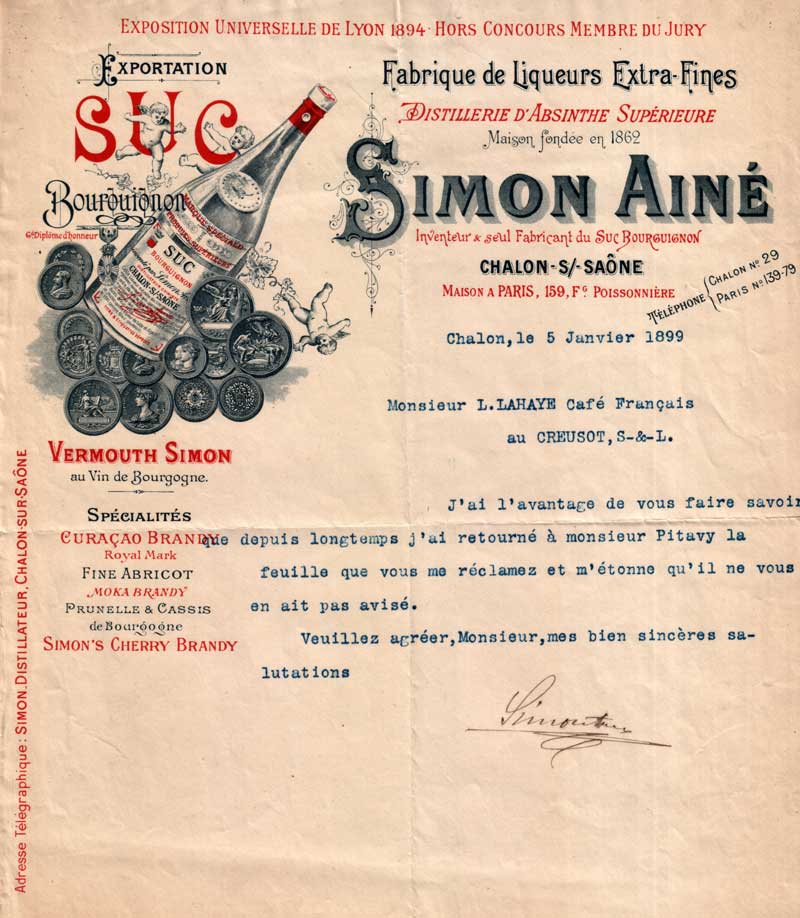

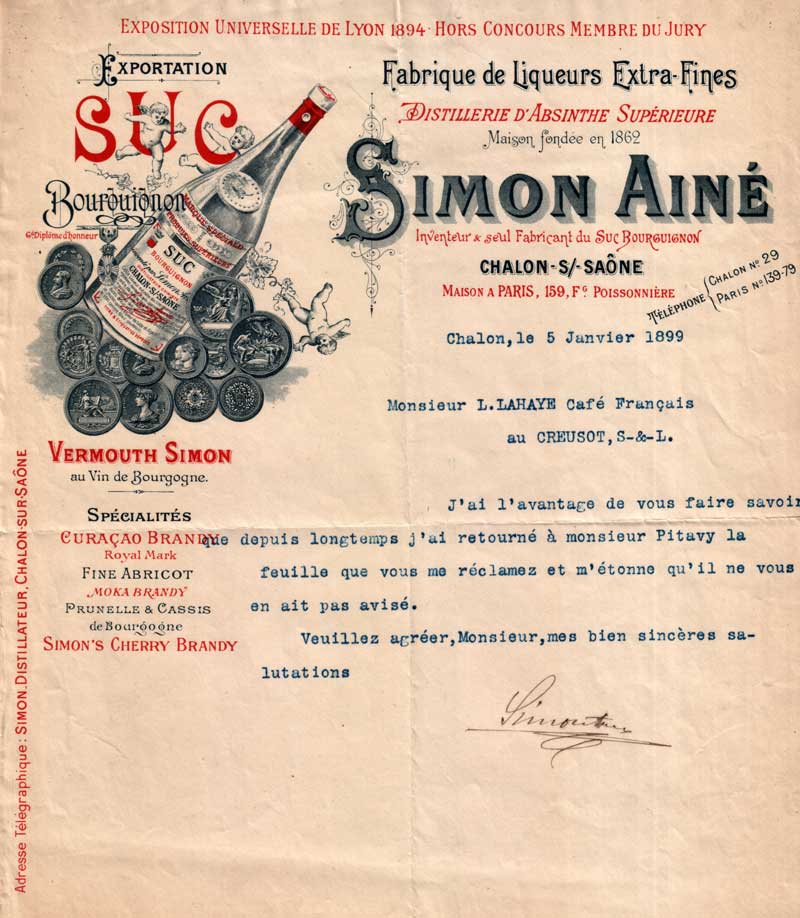

Une facture de 1899 signée "Simon Aîné", donc de

Jean-François Simon.

Cette fois ci les numéros de téléphone sont donnés: ils

étaient encore peu nombreux à l'avoir à Chalon

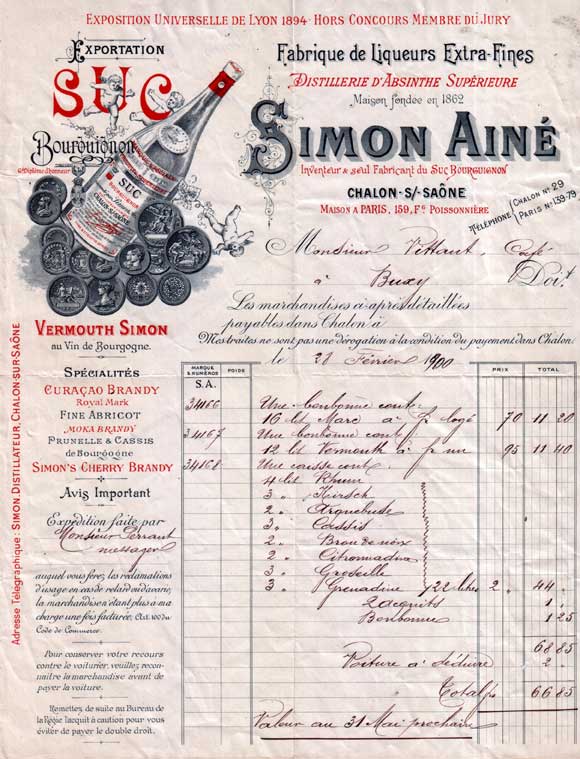

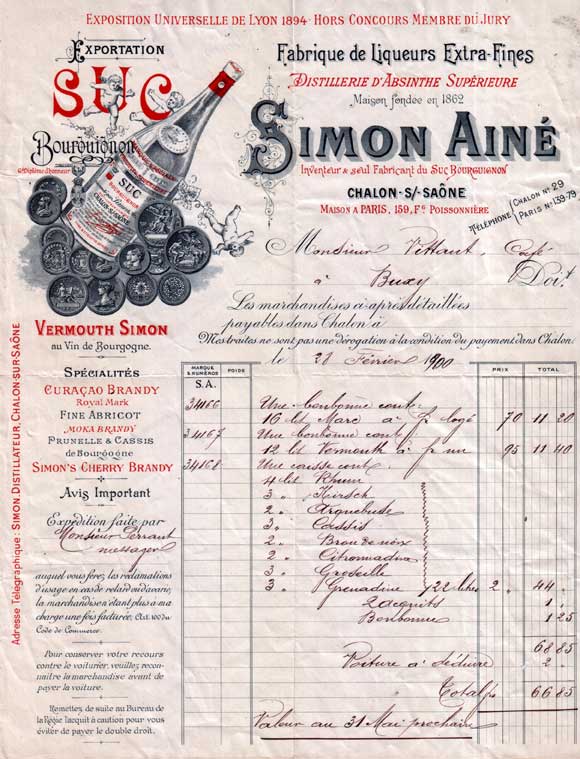

sur cette facture de février 1900 figure l'adresse du

159 faubourg Poissonnière

qui est celle du gendre de Jean-François Simon, Auguste

Loisy

du côté droit de la rue, l'immeuble du 159 faubourg

Poissonnière

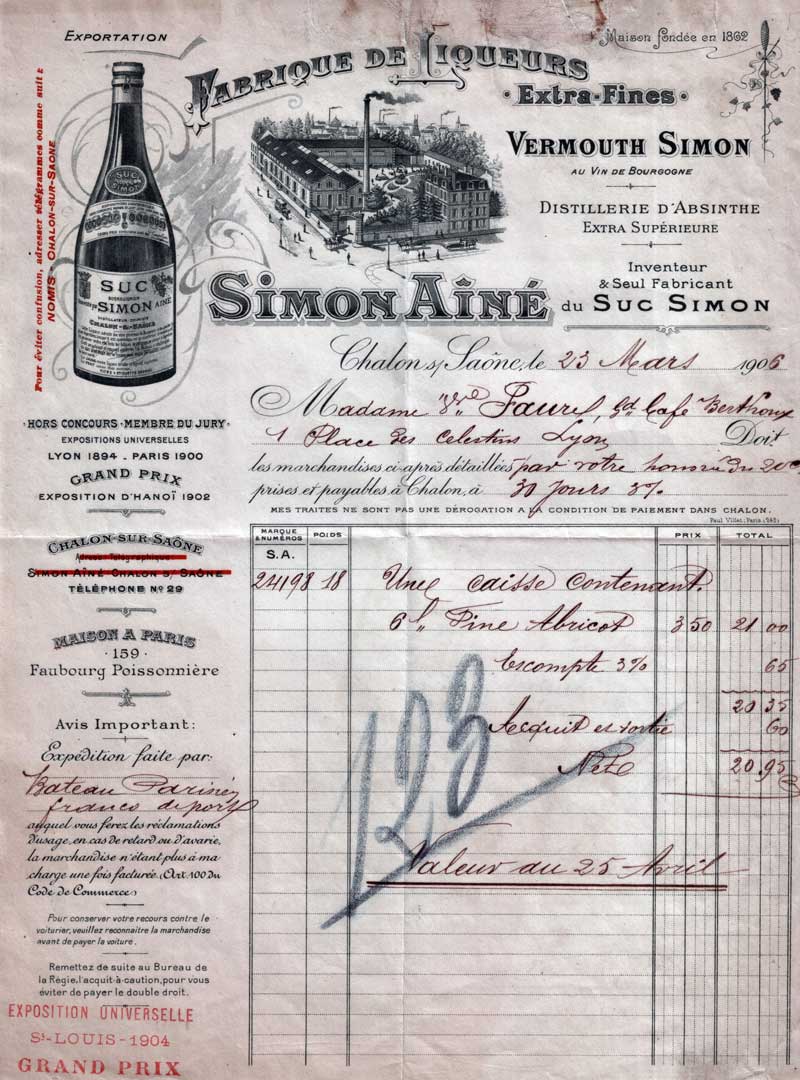

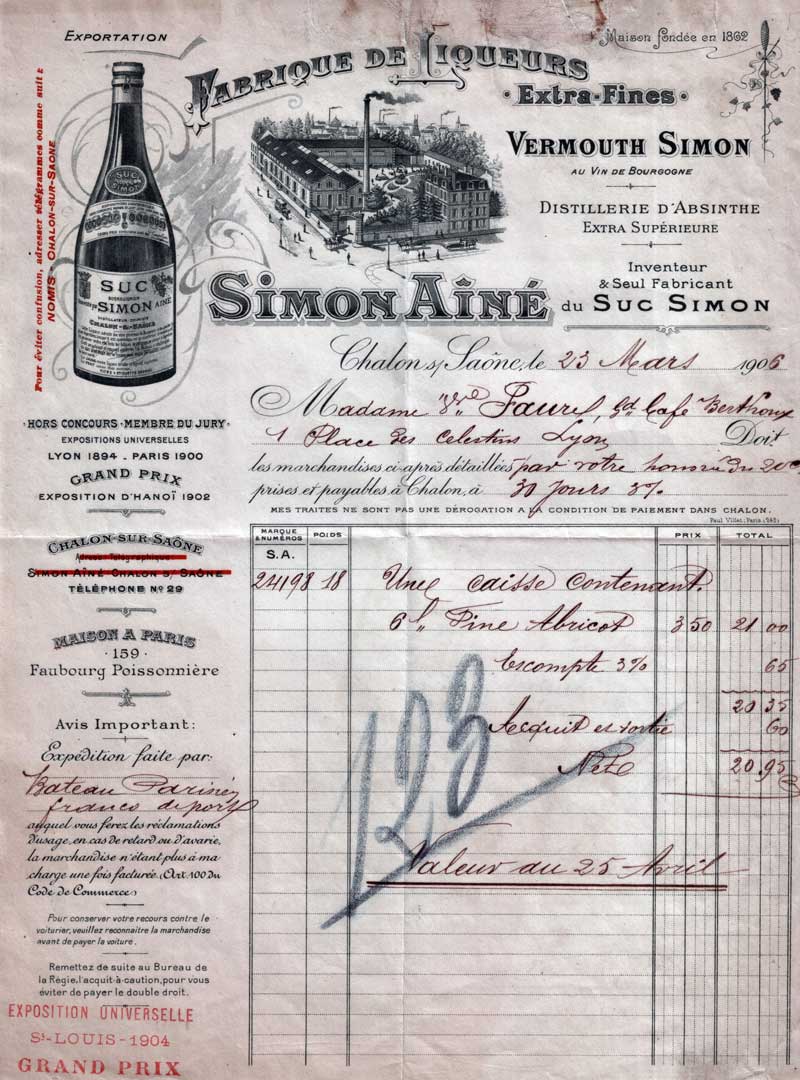

facture de 1906 montrant une bouteille de Suc

(bourguignon) Simon et une vue cavalière de l'usine

cette vue sera reprise ensuite sur de nombreux documents

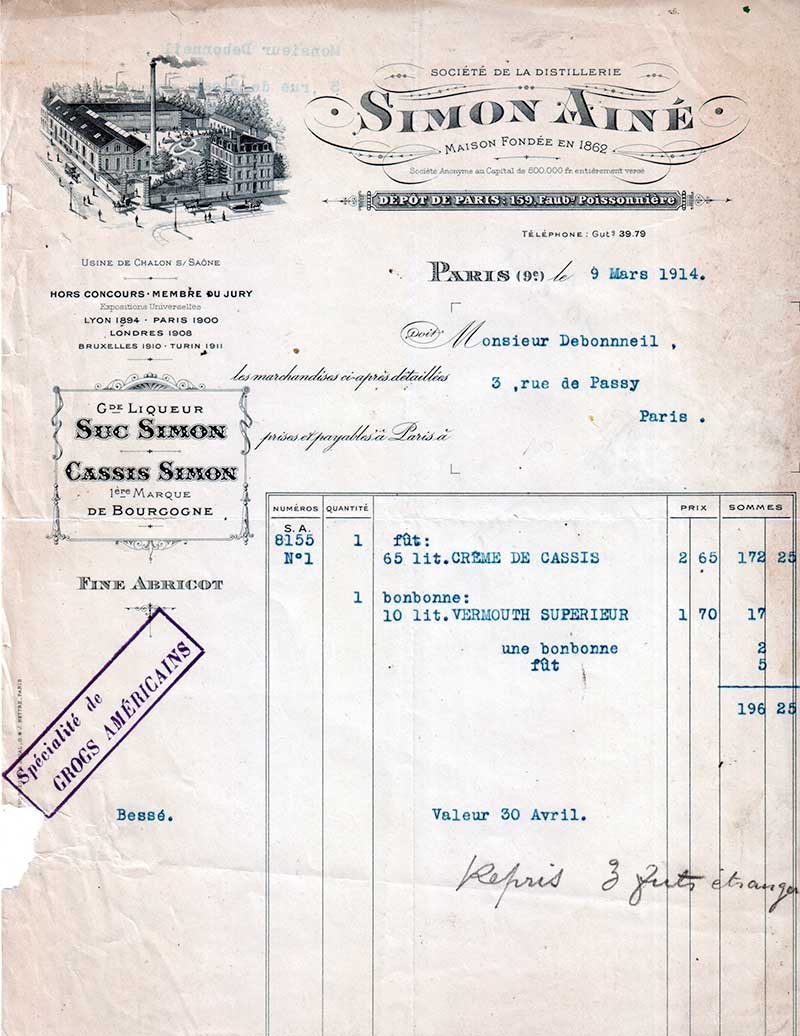

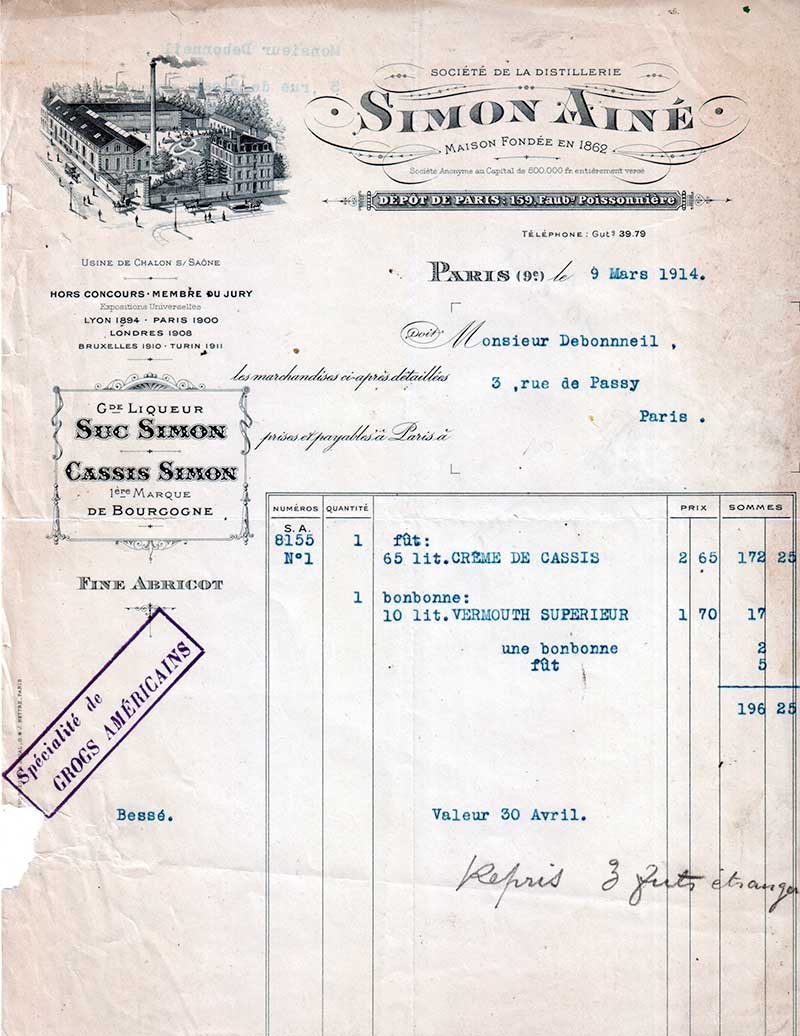

facture de mars 1914;

cinq mois avant la déclaration de guerre.

facture de mars 1914;

cinq mois avant la déclaration de guerre.

C'est la première mention que je connaisse du Suc Simon

(sans le mot "Bourguignon")

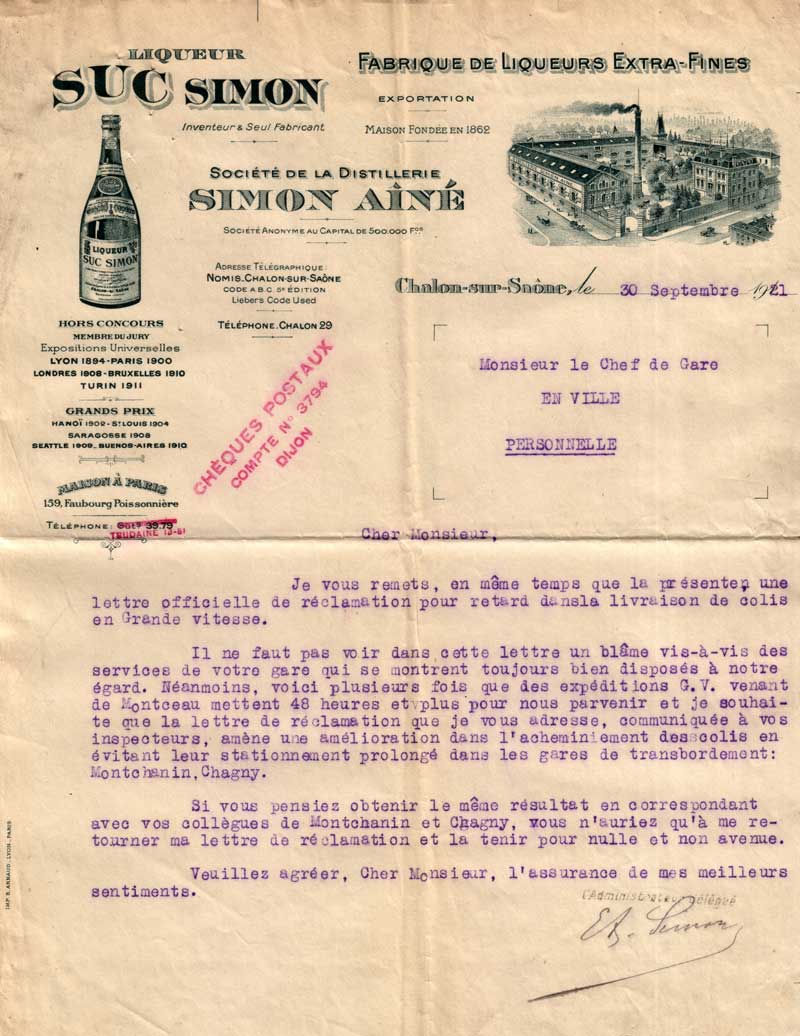

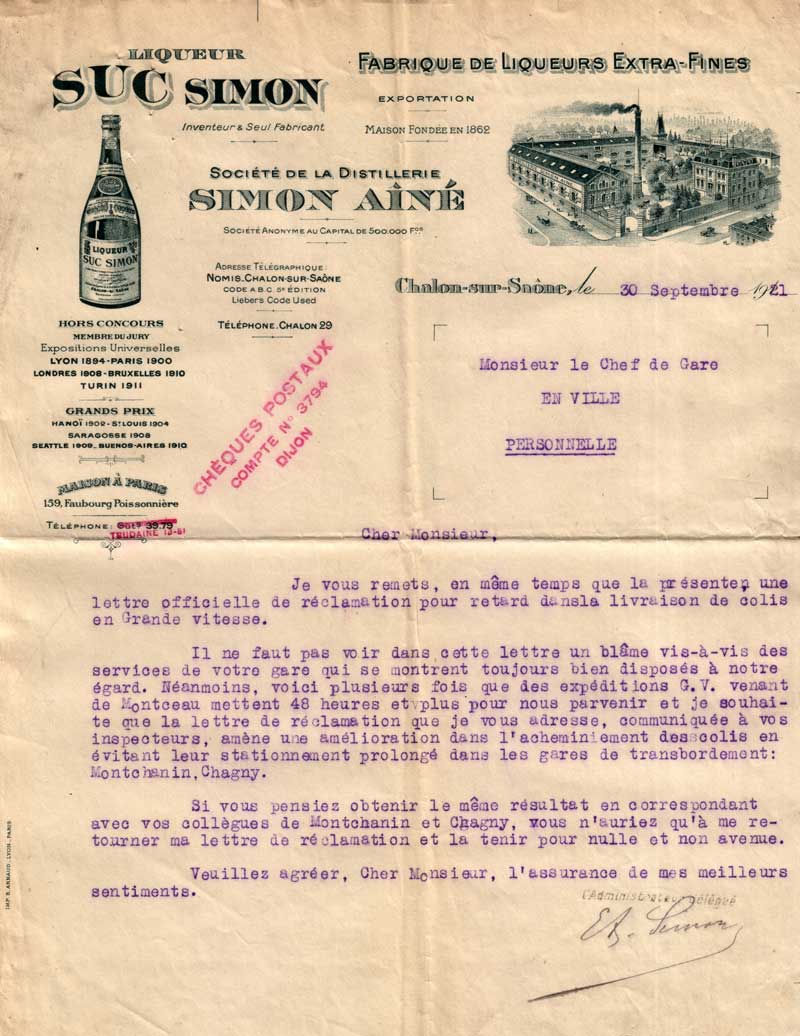

lettre de 1921 avec un nouveau papier à lettres où l'on

voit une seconde version de la vue perspective

de la distillerie et la maison, plus exacte mais moins

animée et sans les cheminées d'arrière-plan

(tout cela me semble d'ailleurs plus grand que dans mes

souvenirs)

Elle porte la signature de mon grand-père Étienne Simon

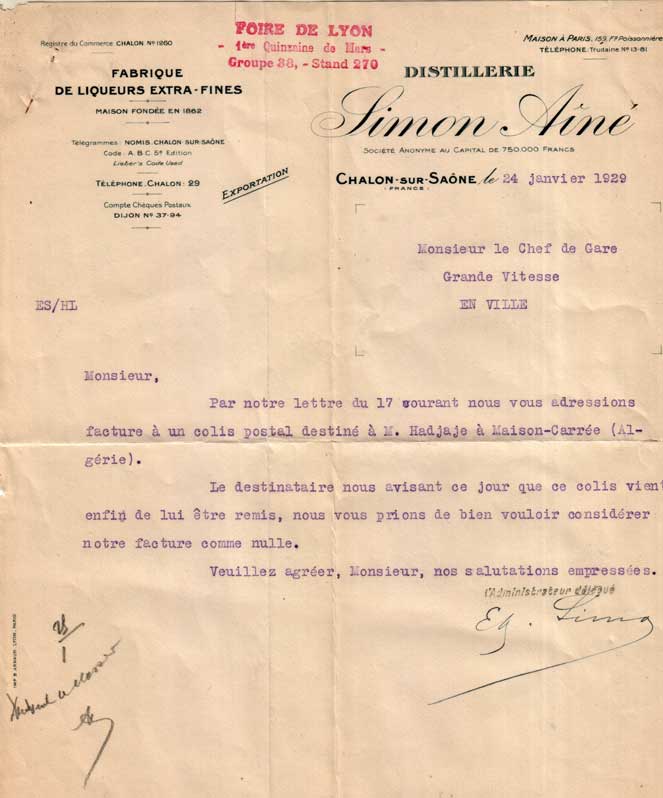

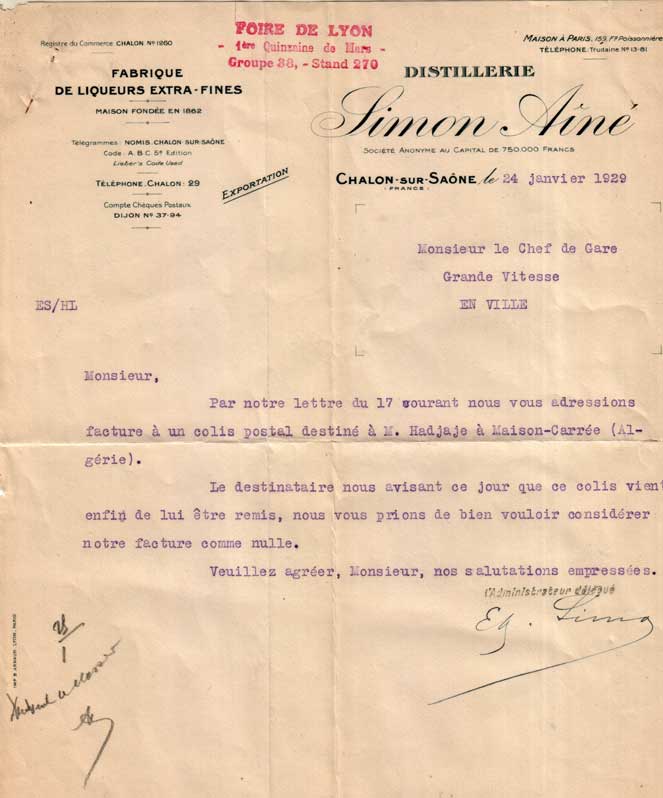

lettre de 1929, avec une nouvelle présentation, plus

simple

également signée par mon grand-père

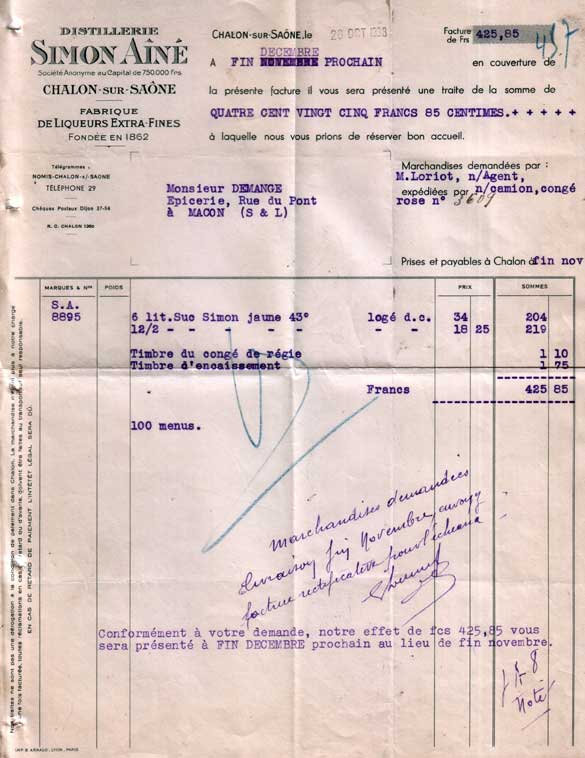

facture 1938

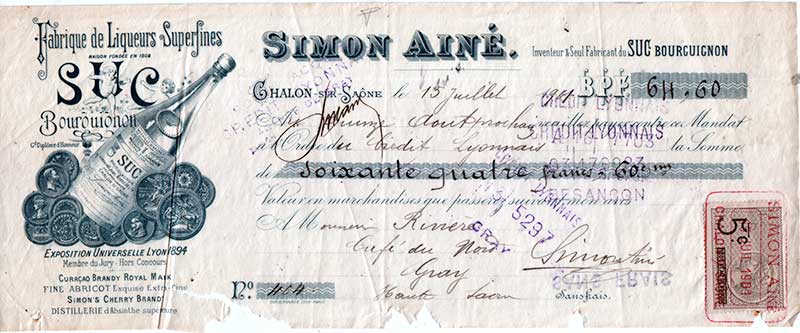

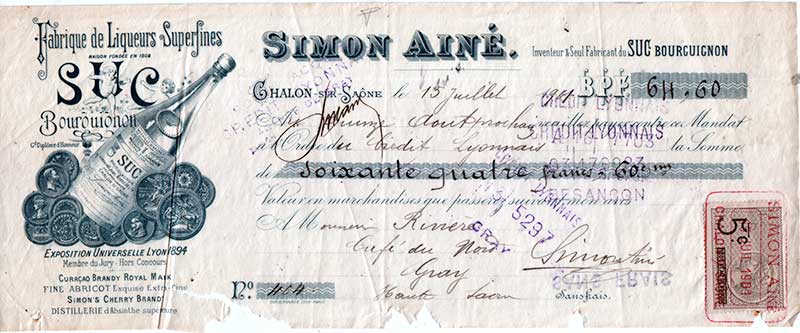

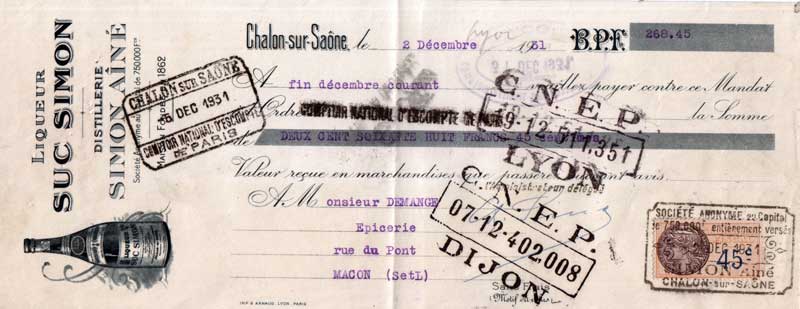

lettre de change 1901

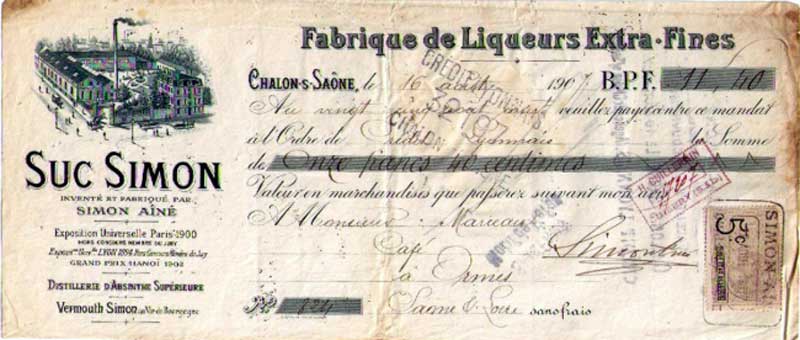

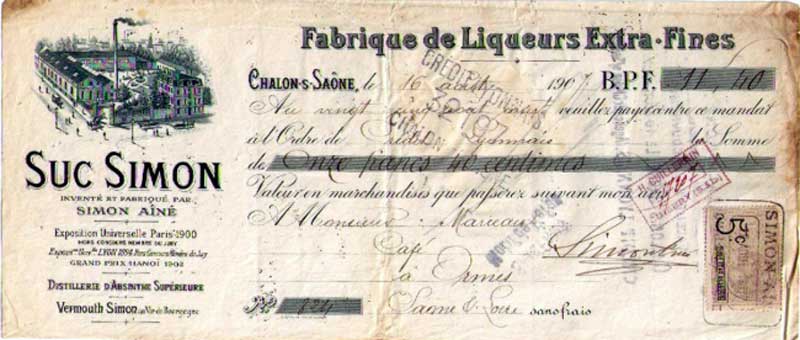

Mandat de 1907, avec la signature de Jean-François

Simon, qui signe "Simon Aîné"

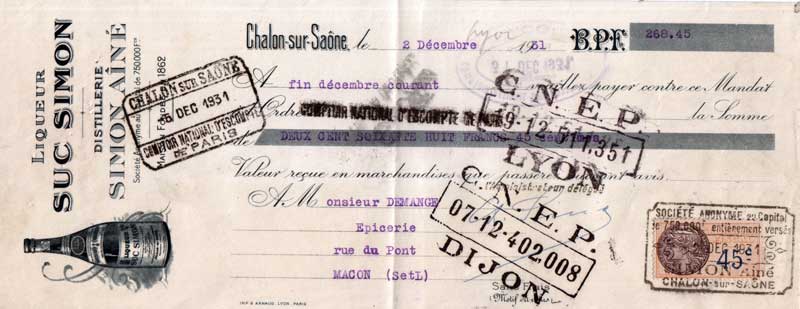

traite de 1931

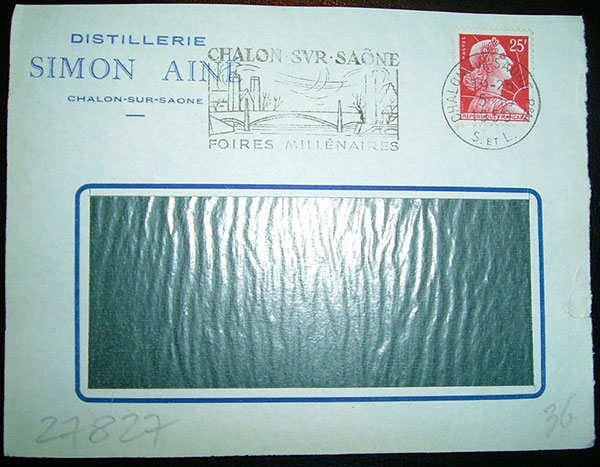

enveloppes

Cartes postales,

photographies, journaux

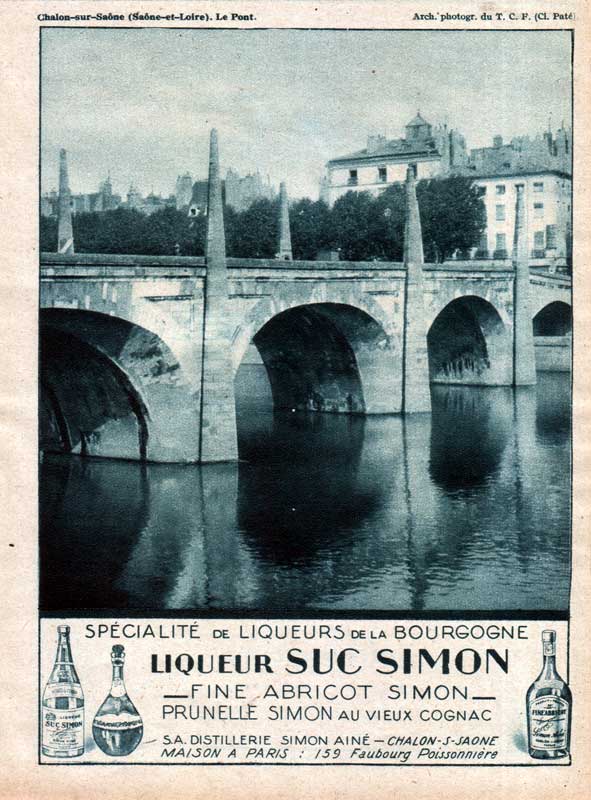

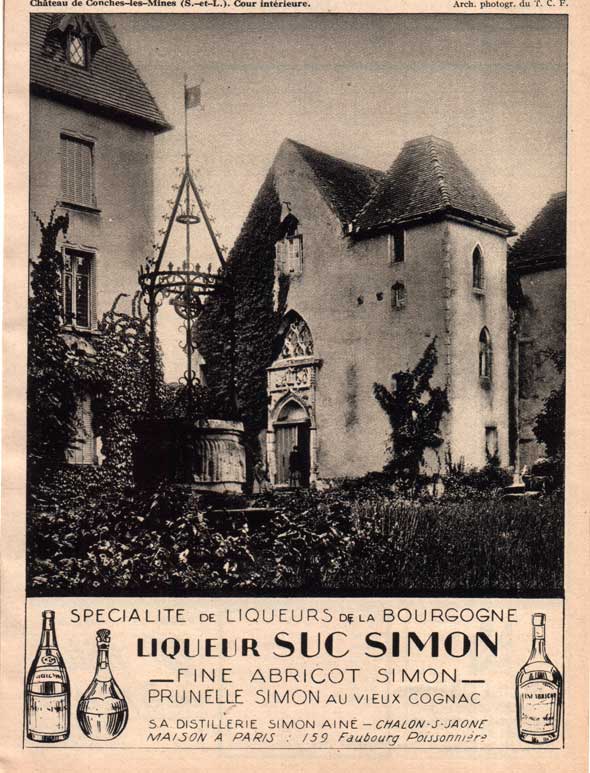

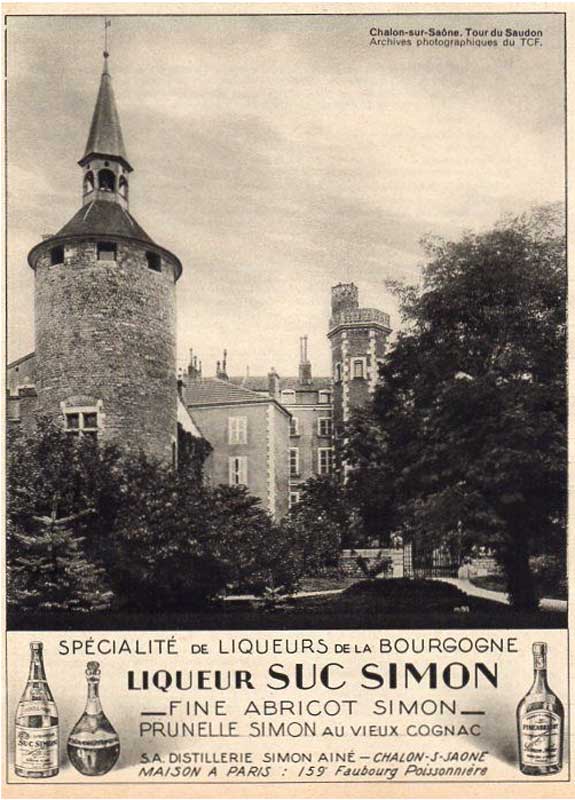

Publicité dans un

journal du 28 octobre 1902

Publicité dans un

journal du 28 octobre 1902

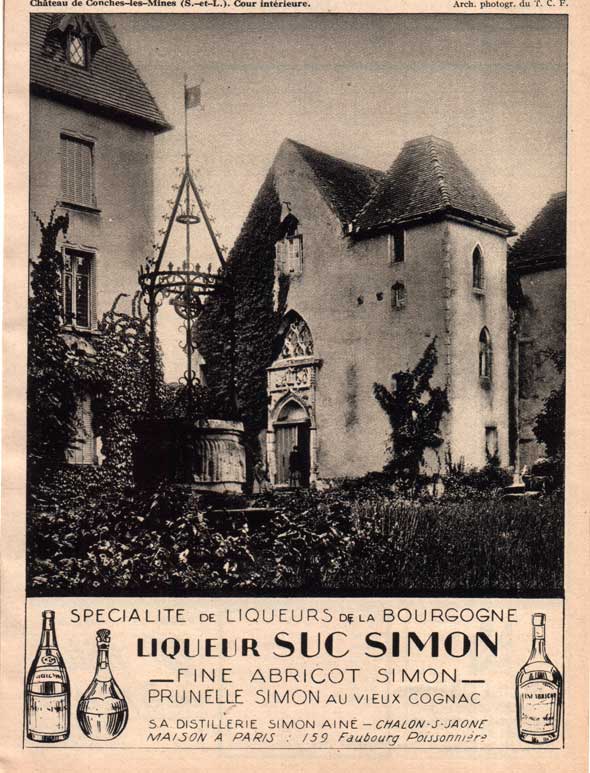

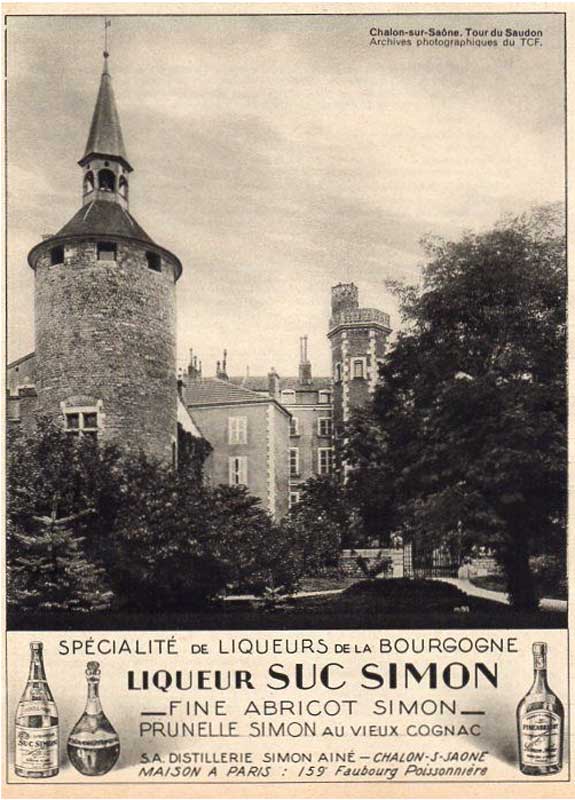

publicité dans un almanach de 1931

la même série en 1932

encore une, cette fois de 1930

un café vers 1900, avec une publicité pour le suc

bourguignon (telle que reproduite un peu plus loin)

(Il s'agit du café tenu par mon arrière-grand-mère

maternelle, que l'on voit sur la photo, 55 boulevard

Saint-Martin à Paris)

Sur cette photographie, que je possède mais dont

j'ignore l'origine, un autre café avec un calendrier

Suc-Simon au mur

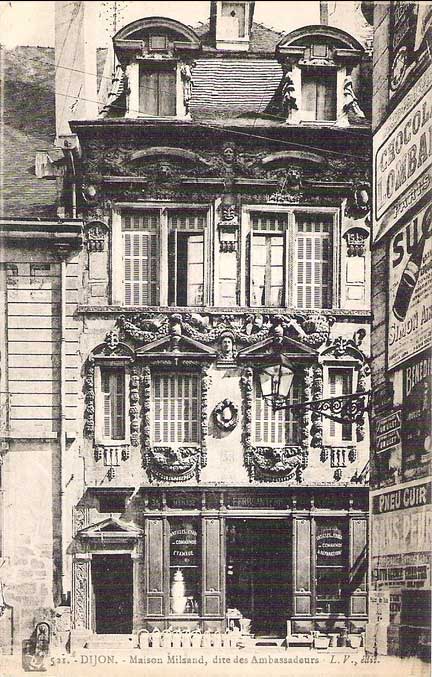

Affiche publicitaire, à St Étienne

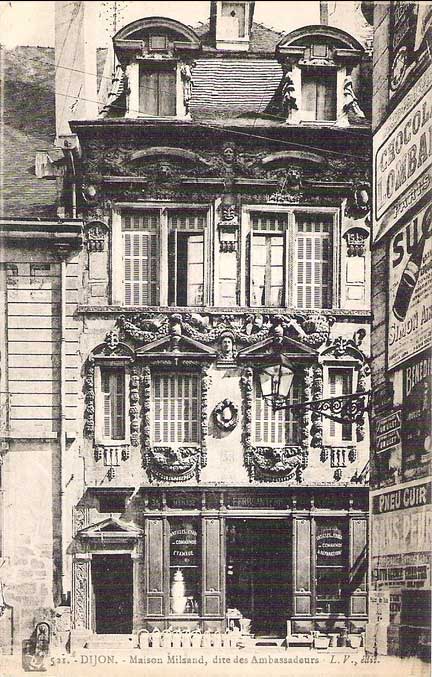

Dijon: affiche suc Simon, sur le mur de droite

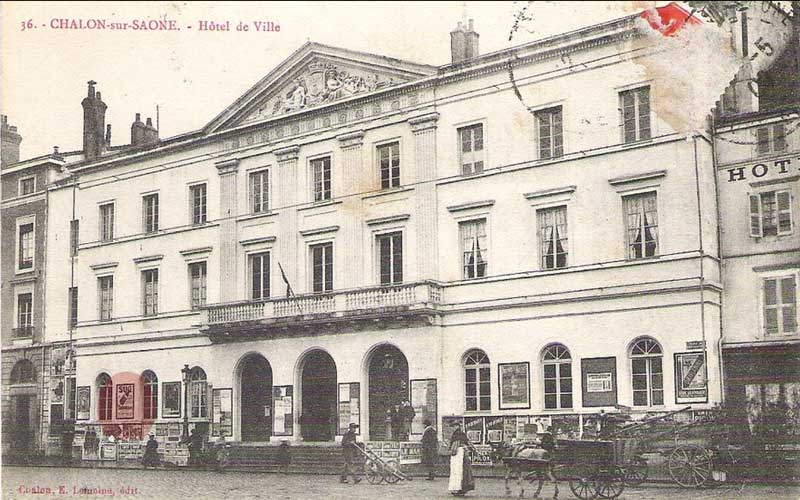

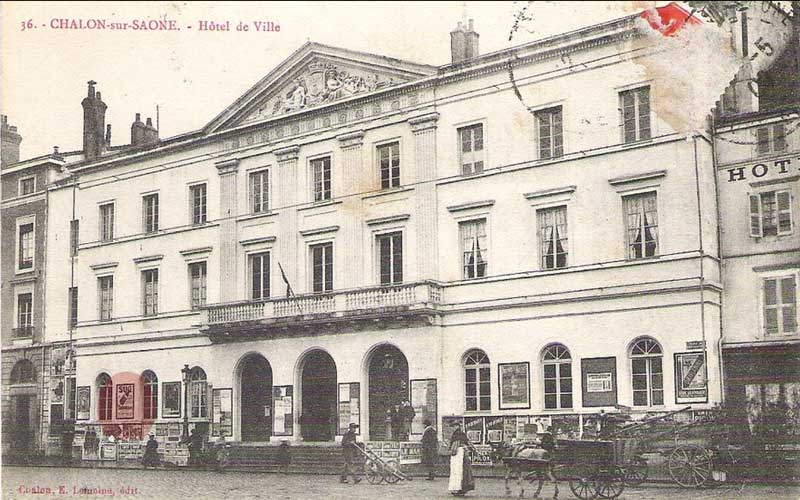

sur la mairie de Chalon-sur-Saône

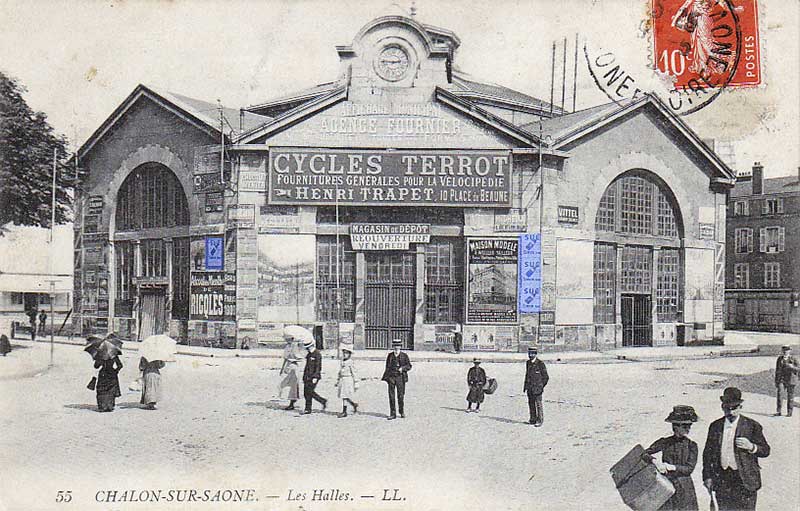

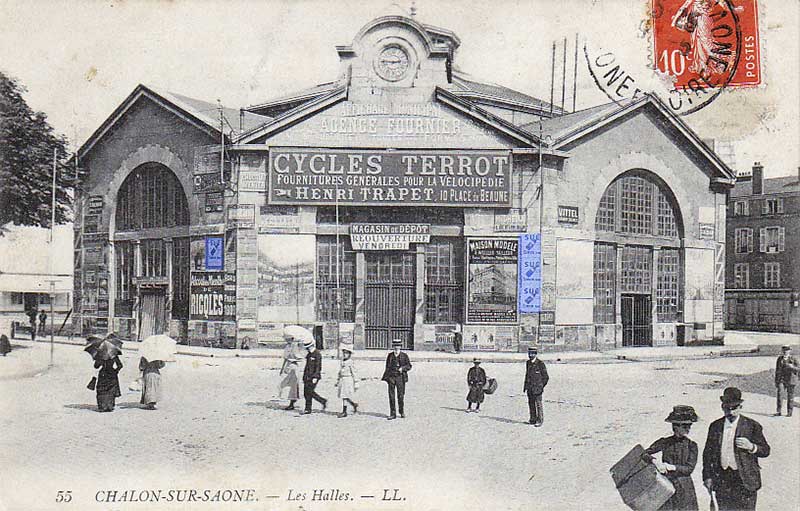

sur les halles de Chalon-sur-Saône

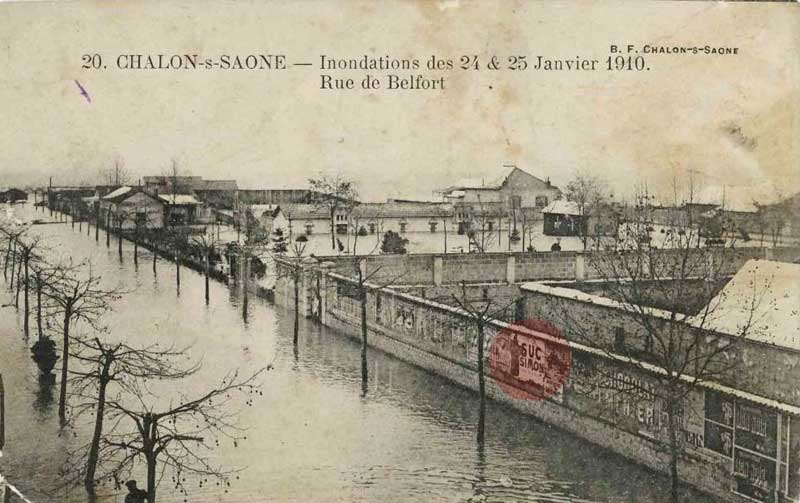

rue de Belfort à Chalon-sur-Saône, pendant les

inondations de 1910, juste derrière la distillerie

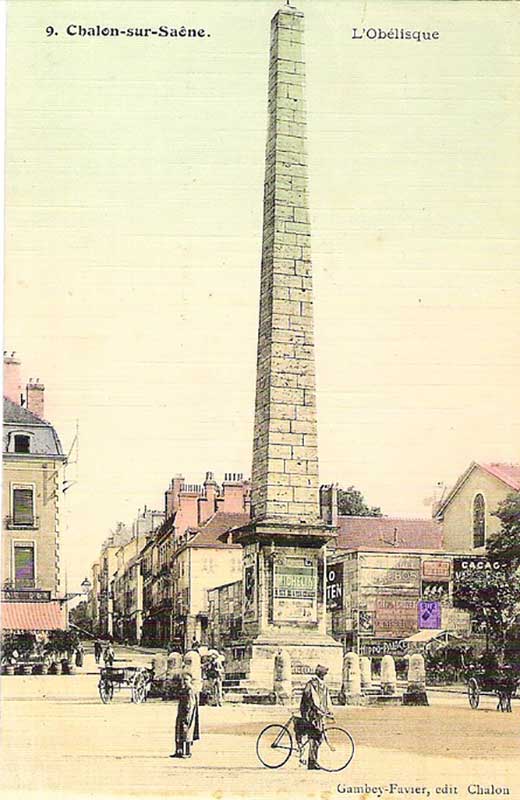

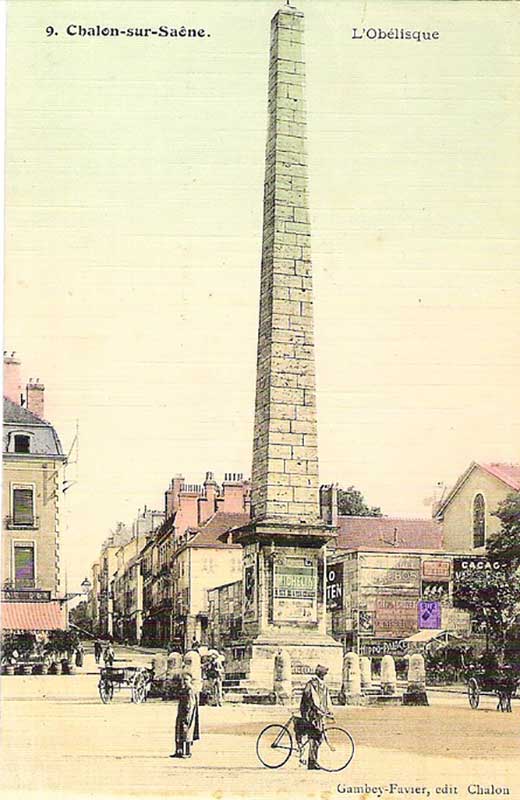

rue de l'obélisque à Chalon-sur-Saône

à Chalon-sur-Saône,

place de l'obélisque

également

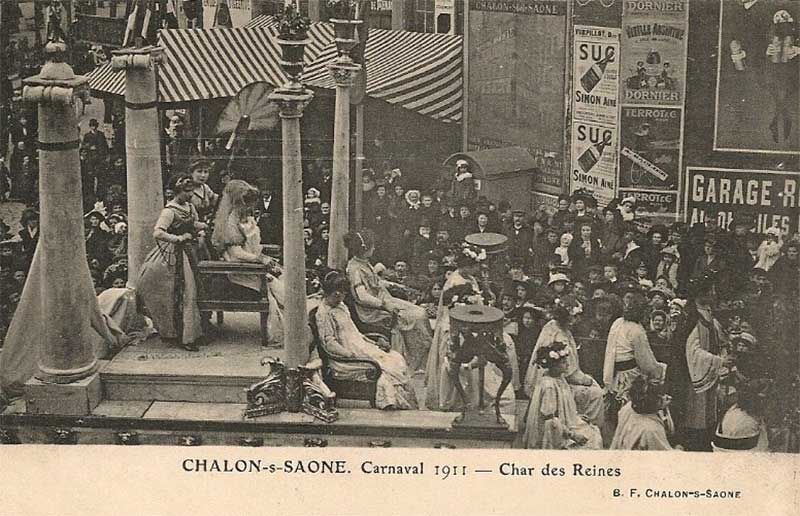

à Chalon-sur-Saône: carnaval 1911

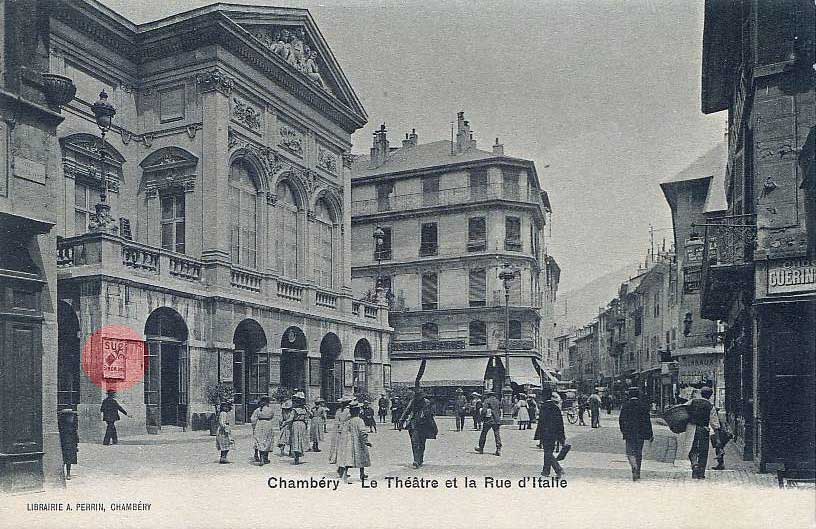

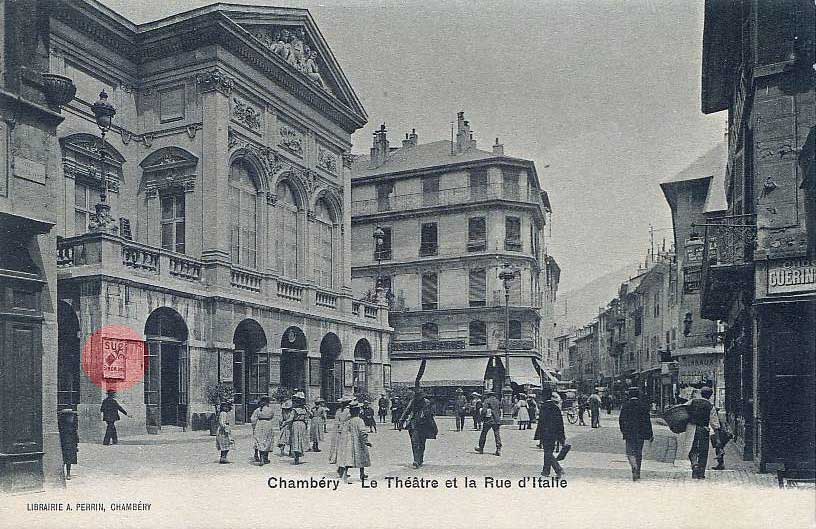

sur le théâtre de Chambéry

à Firminy

à Précy

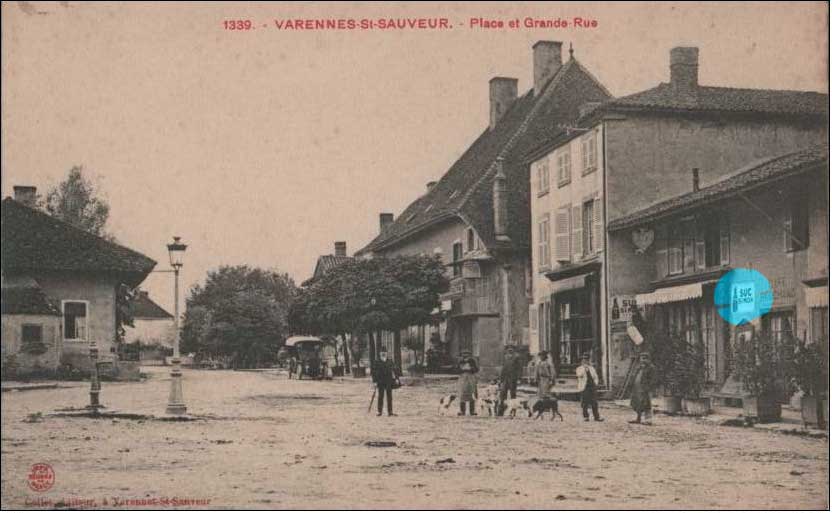

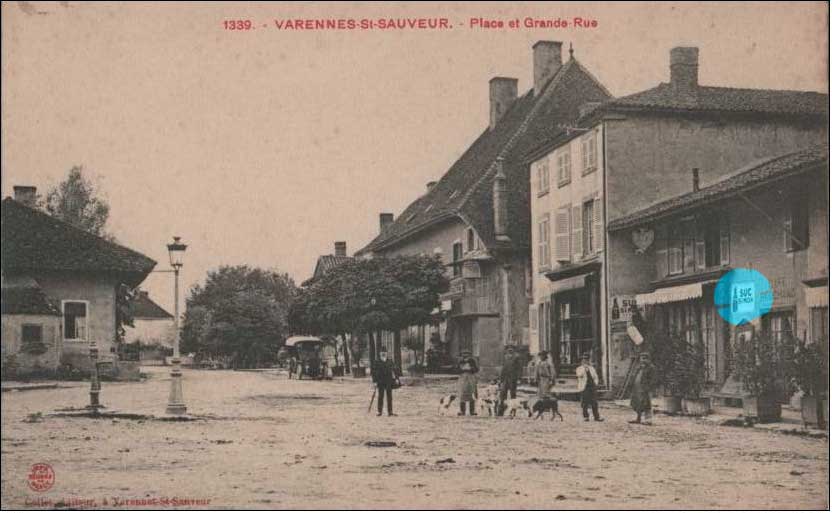

à Varennes-Saint-Sauveur

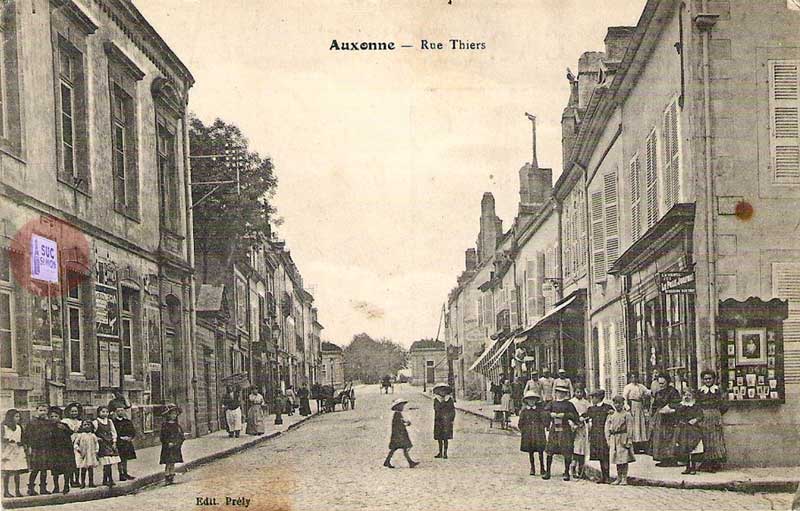

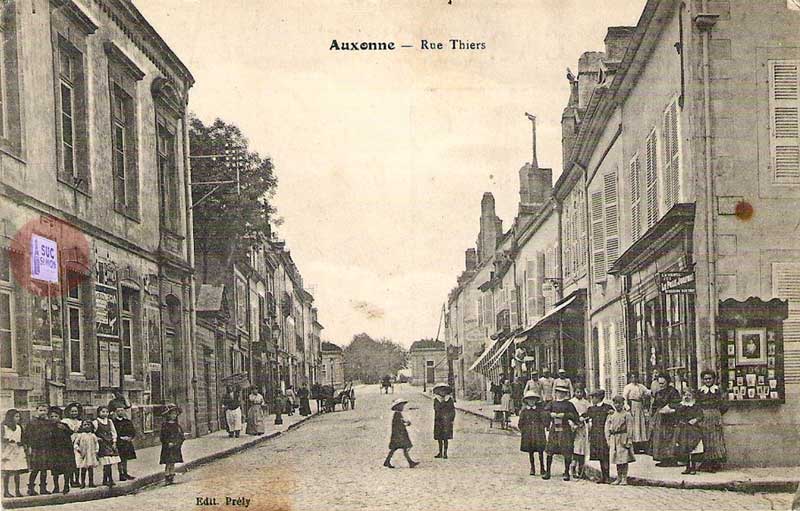

à Auxonne

à Eu, ce qui prouve que le rayon d'action en publicité

était étendu

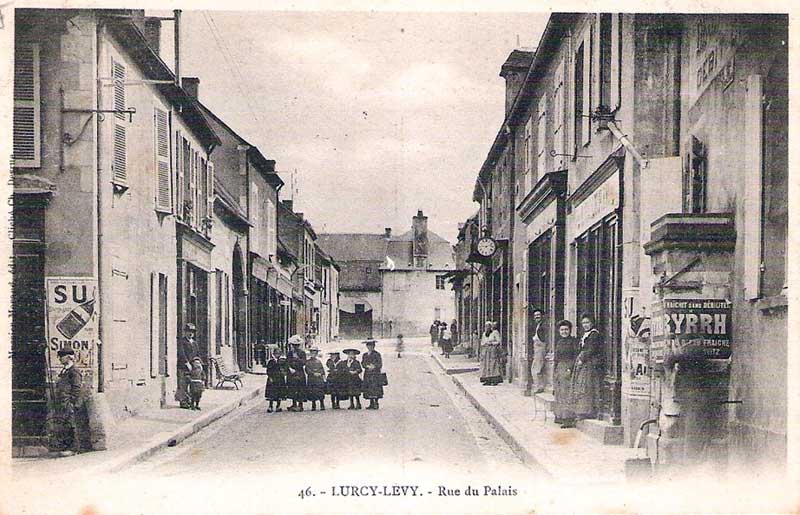

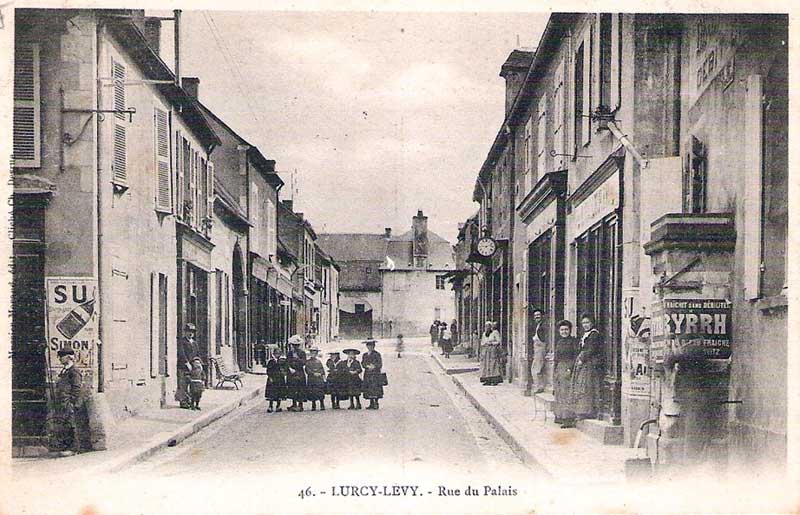

à Lurcy-Lévy

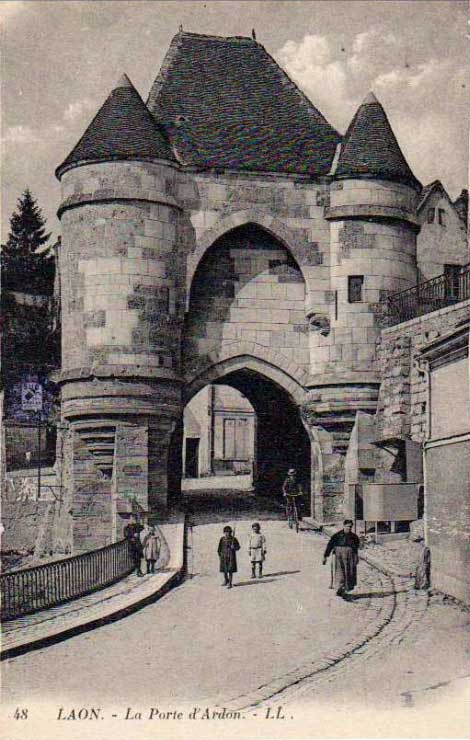

à Langres

à Cosne-sur-l'il

à Vendeuvre

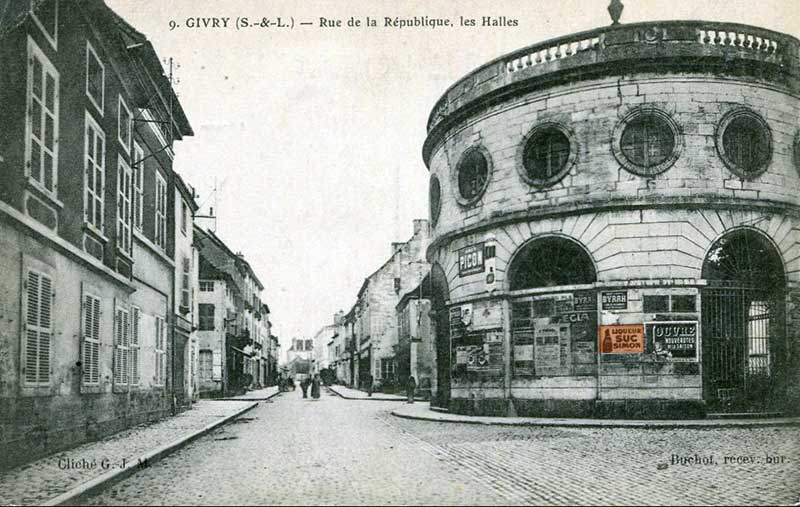

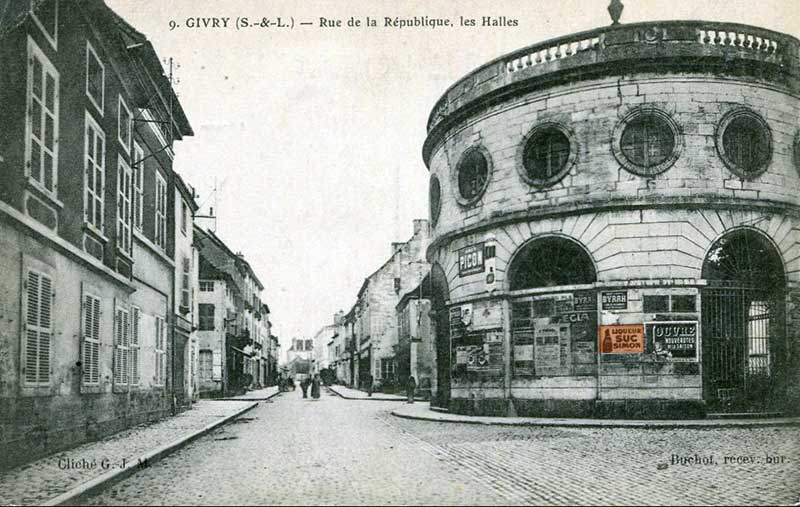

à Givry

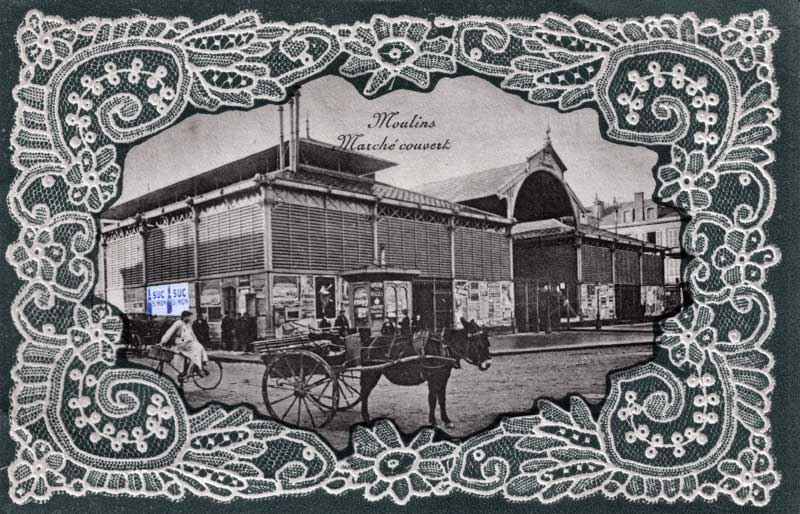

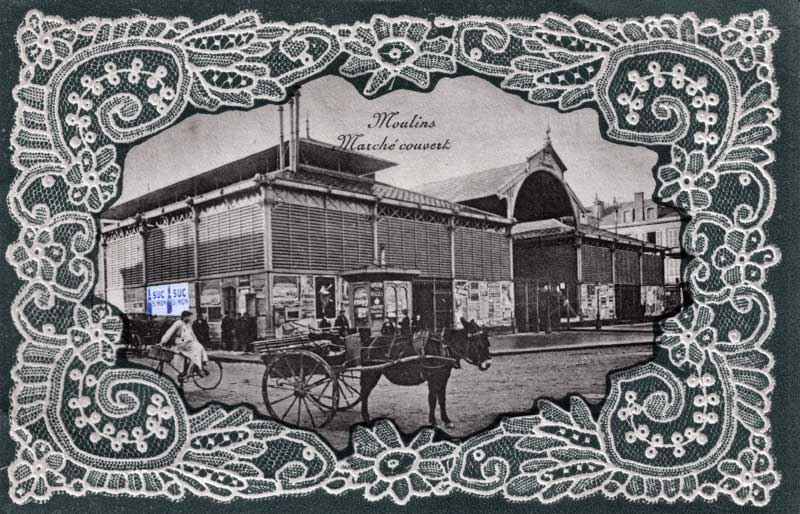

à Moulins

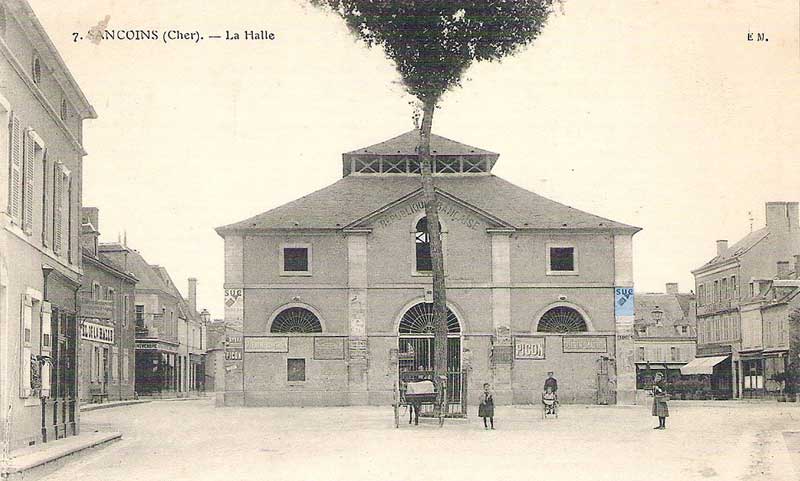

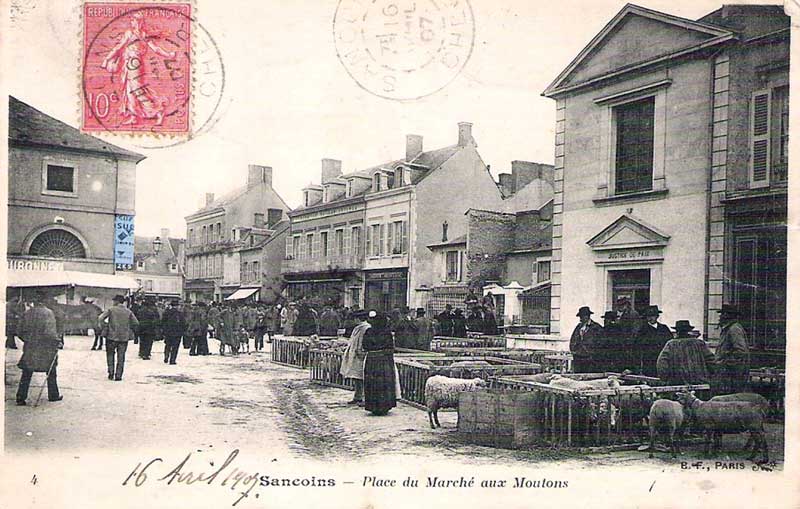

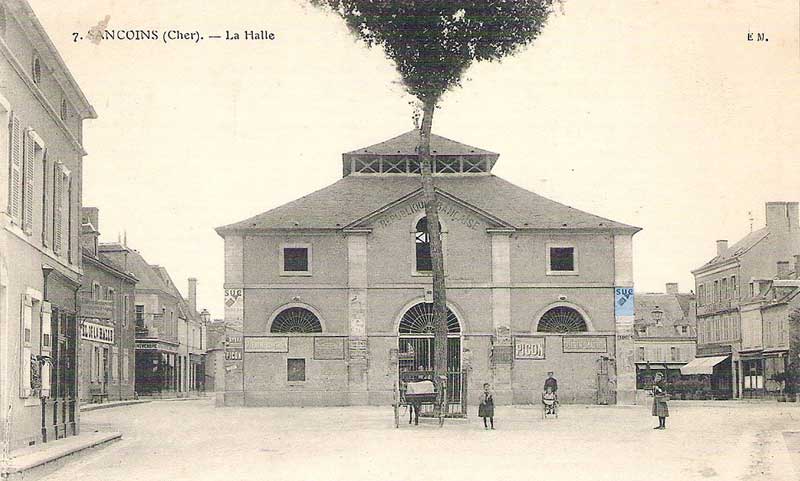

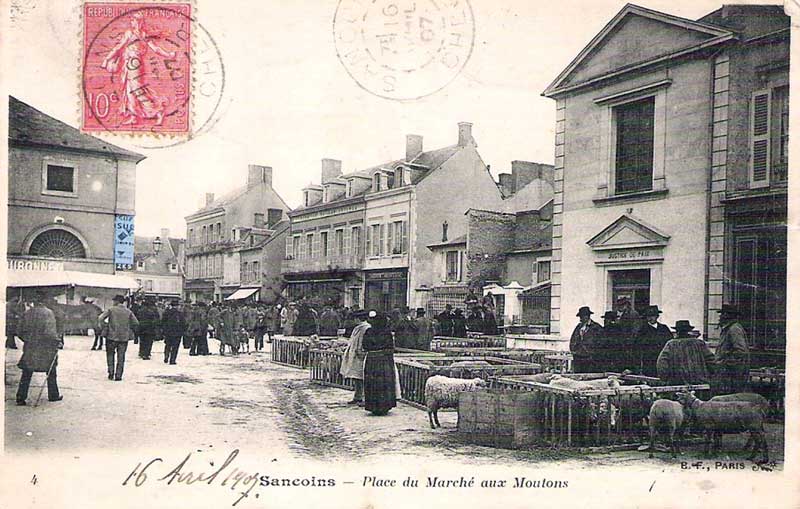

à Sancoins

à Roanne

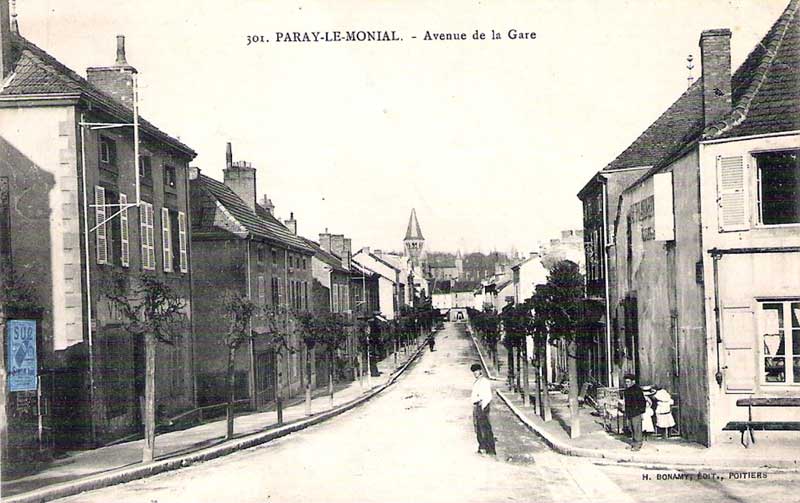

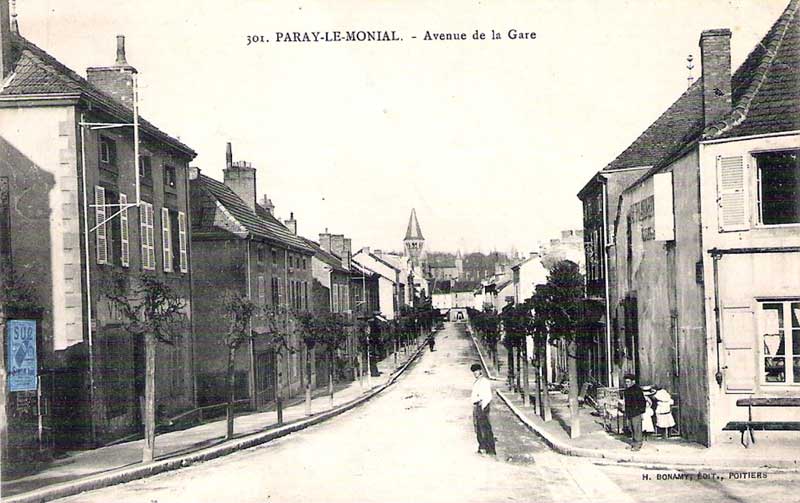

à Paray-le-Monial

à Amplepuis

à Bourges, lors des

inondations de 1910

à Autun, sur l'hôtel de

ville

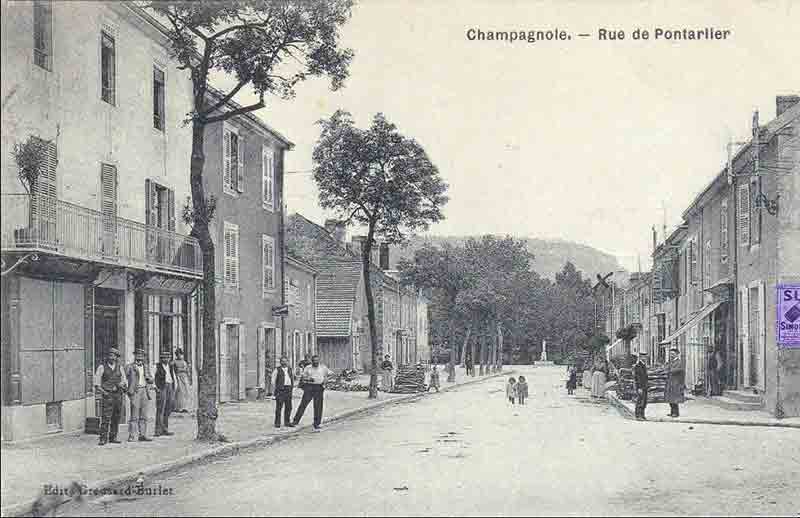

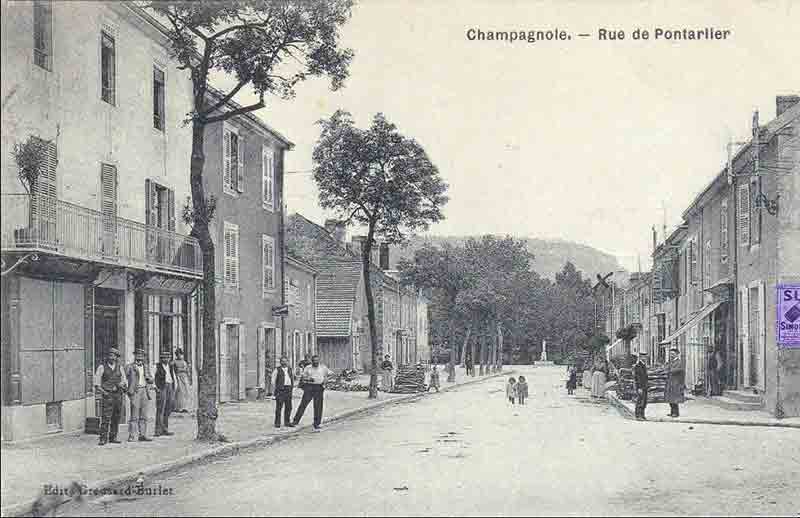

trois publicités à Champagnole

à Charolles, sur le mur

du collège

à Buxy

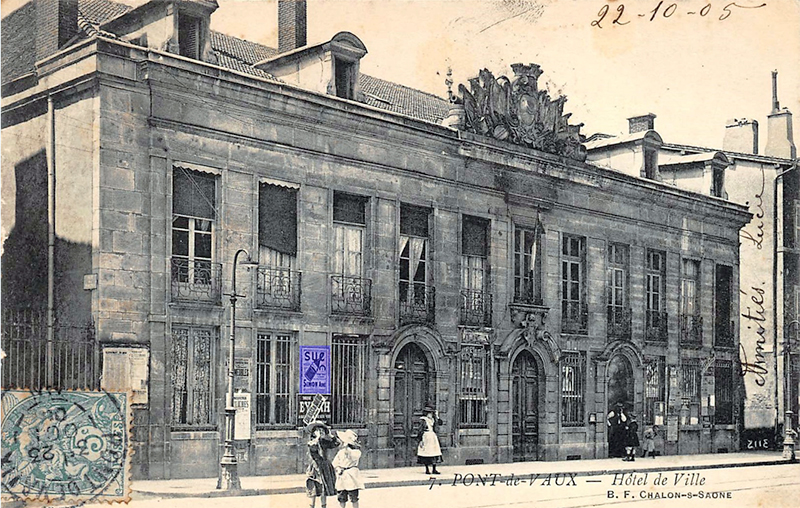

à Pont-de-Vaux

à Bligny-sur-Ouche, sur la mairie

à Bourg-en-Bresse

à Cluny

à Vernon

Gravure de Louis Coin (1895) la rue Saint-Laurent

Une de ces affiches. Les collectionneurs

professionnels la datent de 1920 environ mais je

pense,

étant donné qu'il y est question de "Suc Bourguignon"

et non de "Suc Simon", qu'elle est probablement

antérieure,

le "Suc Simon" étant déjà attesté en 1904. La mention

de l'exposition universelle de 1900 en situerait

l'impression entre ces deux dates.

La même, simplifiée et en format réduit, pour un

affichage à l'intérieur

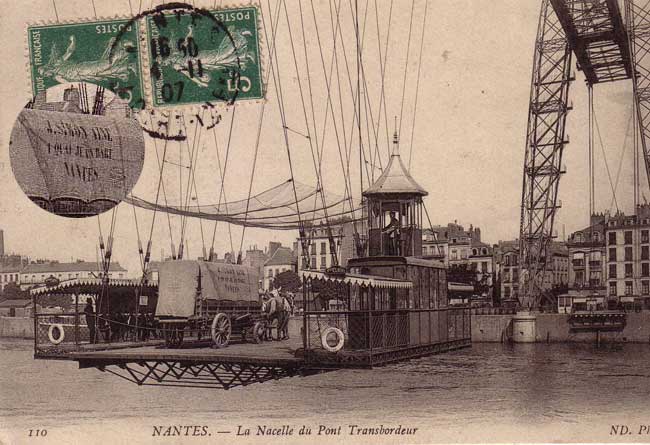

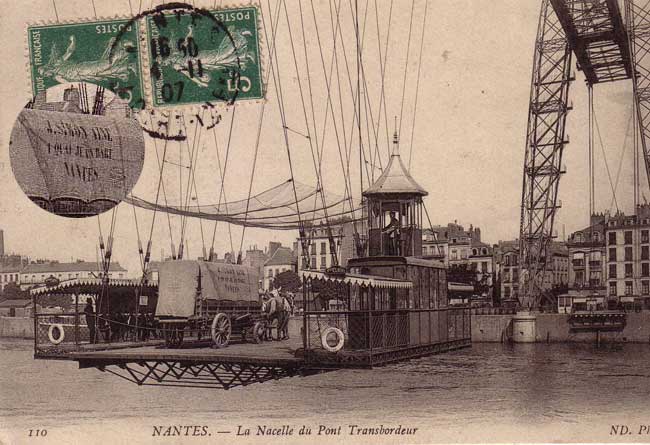

Attelage Simon Aîné sur le pont transbordeur de

Nantes

(s'agit-il de la même société? ce n'est pas certain

car aucun autre document connu de moi ne fait état

d'un établissement à Nantes

mais la société y avait peut-être un entrepôt, comme à

Marseille)

|

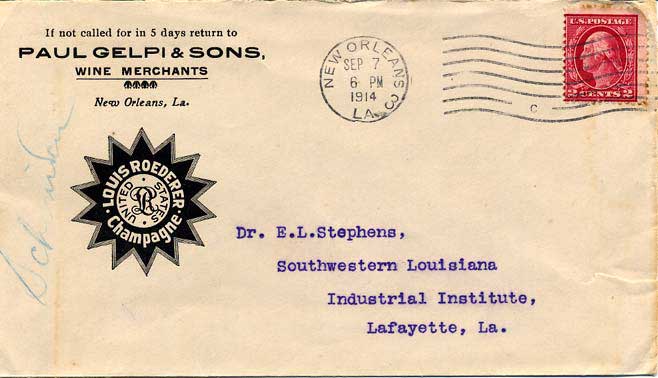

EXPORTATION

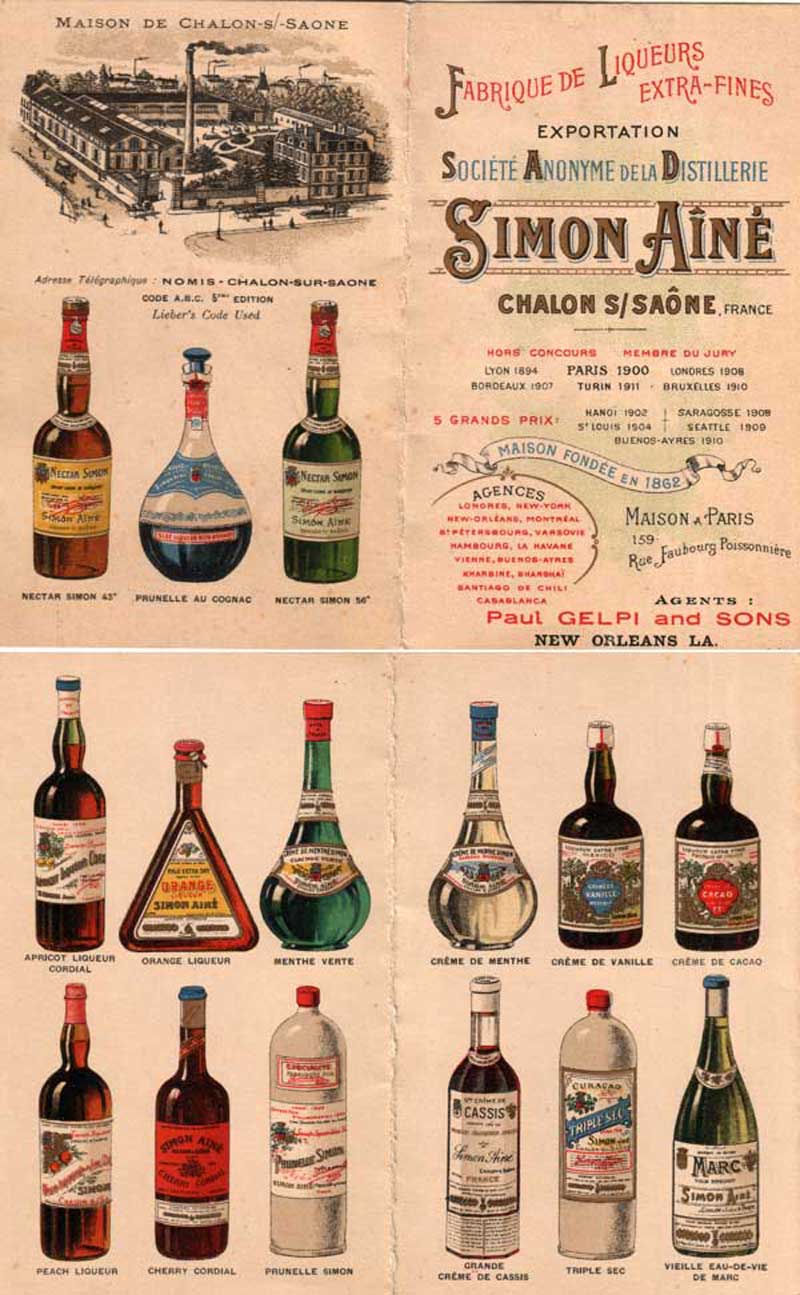

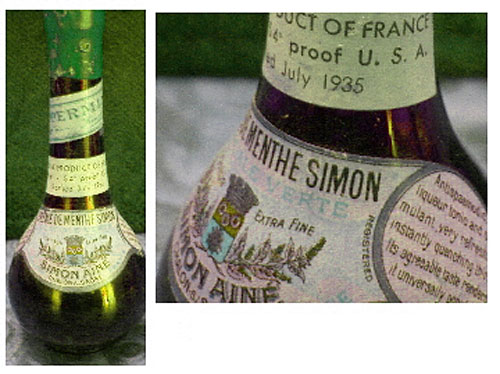

La production de la distillerie se vendait dans

toute la région, ainsi qu'en Suisse où elle avait un représentant

fort actif et aux USA, sous une présentation légèrement

différente, en particulier par la société "Paul Gelpi and sons",

négociants d'origine française à la Nouvelle-Orléans.

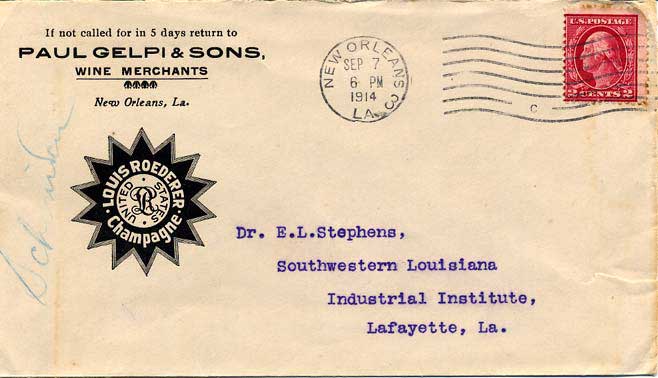

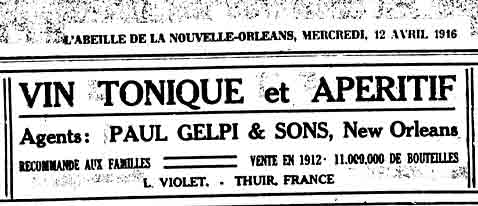

un courrier et une publicité de la société Paul Gelpi

à l'époque on parlait encore beaucoup français à la

Nouvelle-Orléans et les journaux y étaient en cette langue

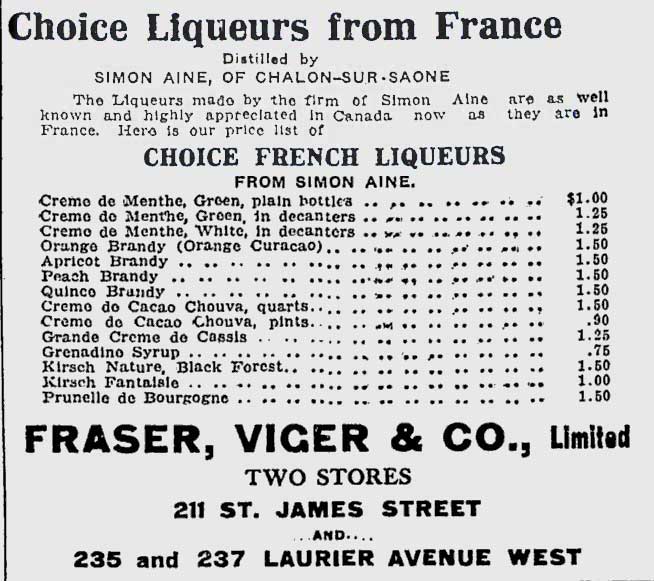

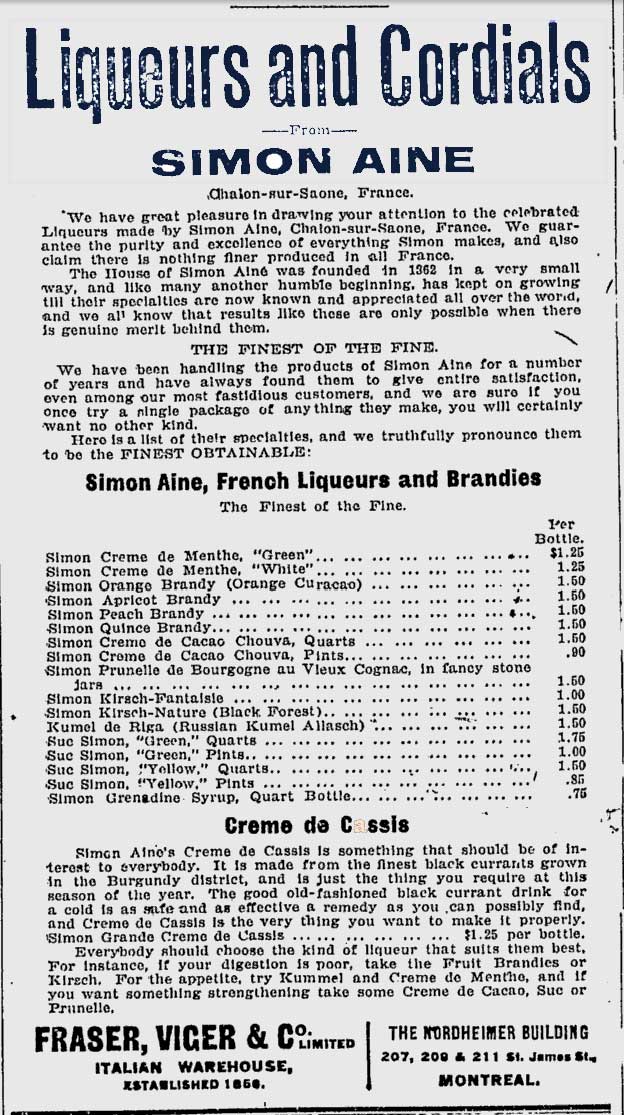

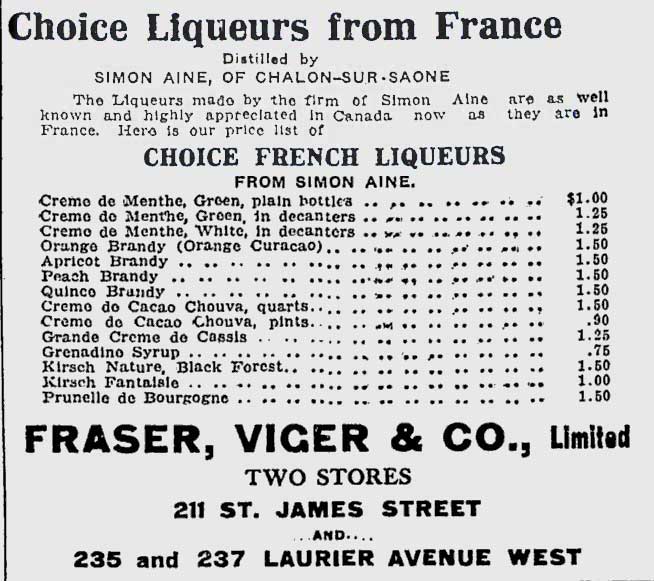

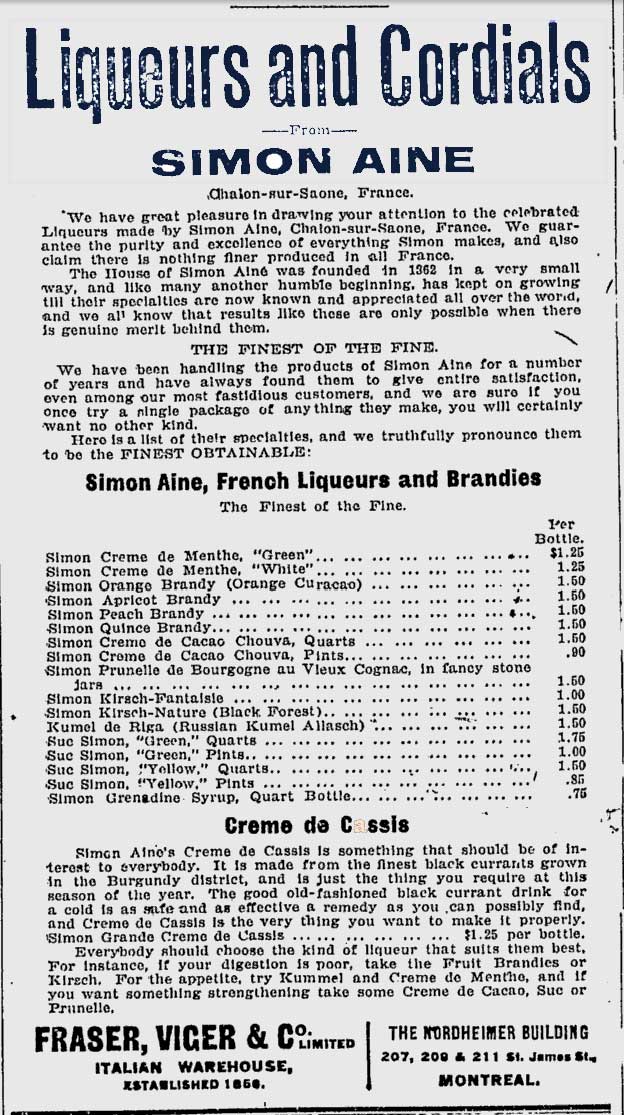

extrait du journal du dimanche, Montréal 10 août 1912

extrait de la carte des vins d'une des meilleures tables de

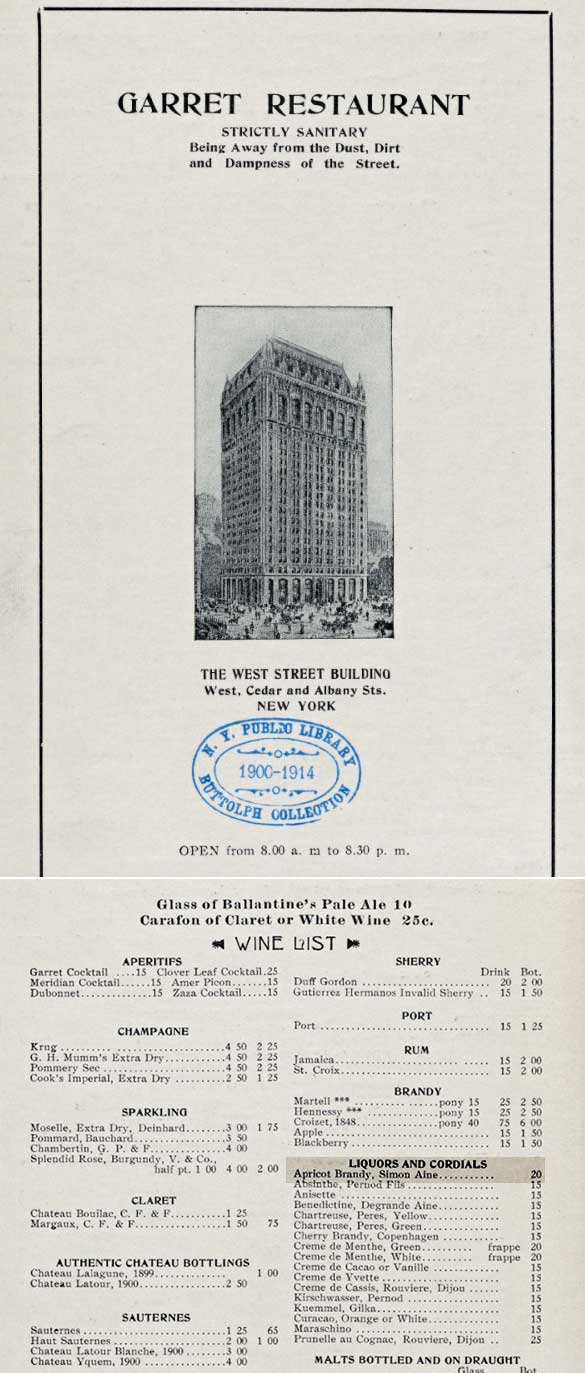

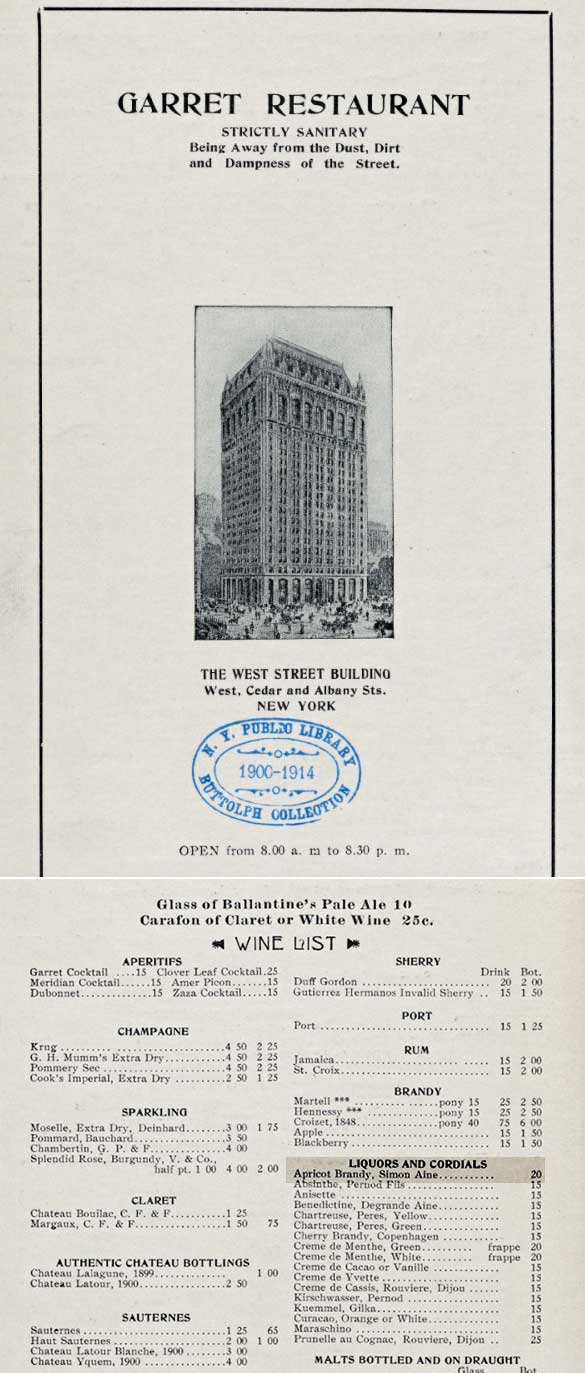

New-York au début du XXè siècle, le restaurant Garet

où l'Apricot brandy Simon Aîné figure en très bonne compagnie

extrait du même journal en 1907

Le texte de cette publicité est intéressant. Il atteste de la

pureté et de l'excellence des liqueurs Simon. Il dit qu'il n'y a

rien de plus fin dans toute la France

et confirme que, lors de sa fondation, en 1862, la distillerie

Simon Aîné était une toute petite entreprise

qui, comme bien d'autres ayant eu d'humbles débuts, n'avait

cessé de croître jusqu'à ce que sa production soit mondialement

reconnue

et appréciée, démontrant ainsi ce qui devient possible lorsqu'on

est poussé par un réel génie.

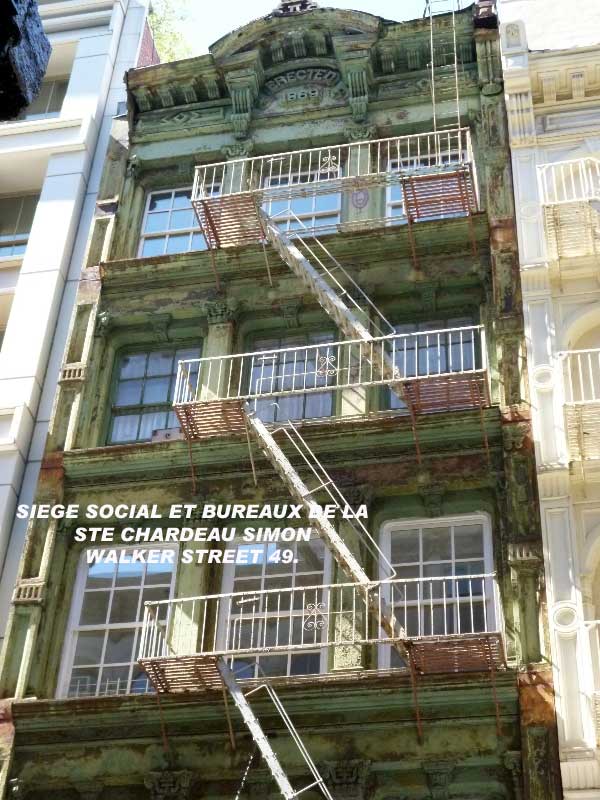

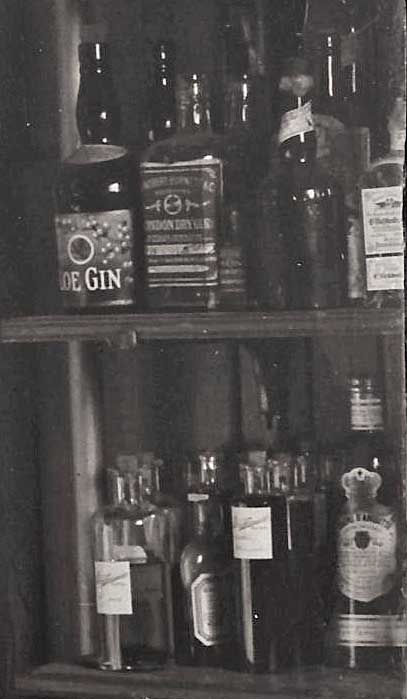

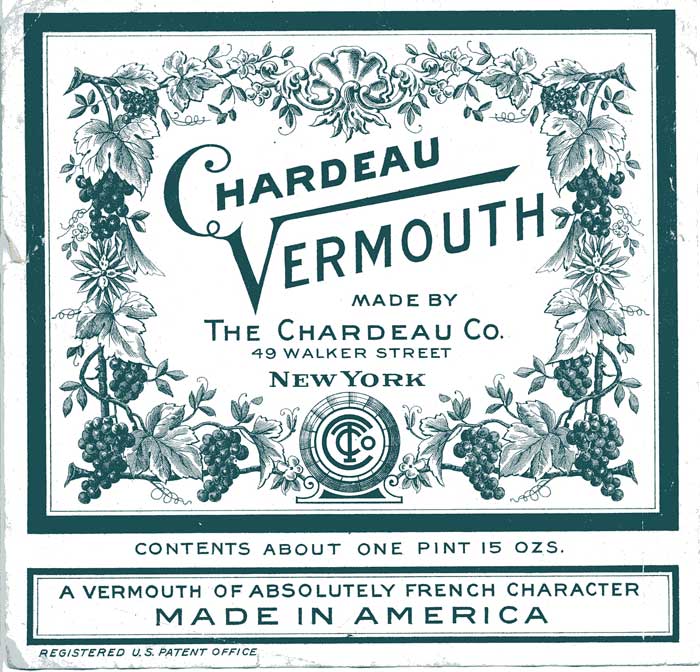

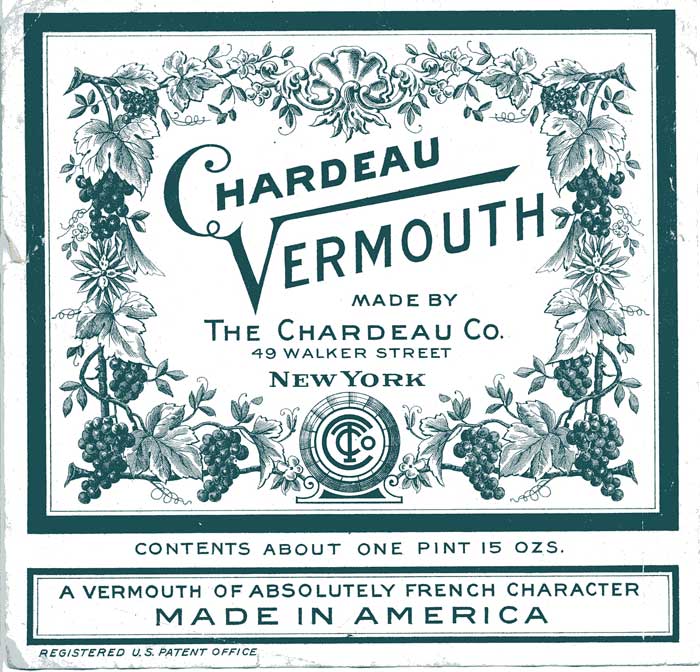

La distillerie Chardeau à New-York

On trouve également les liqueurs Simon Aîné à

New-York où Joseph, un des fils de Jean-François se chargeait de

la commercialisation et avait créé sa propre distillerie, portant

le nom de son épouse (Chardeau).

Marie Simon, née Chardeau, en

1915 (rare photographie en couleurs, mais les Simon ont toujours

adoré les nouveautés techniques

et puis il ne faut pas oublier que la photographie a été

inventée à Chalon-sur-Saône, par Nicéphore Niépce)

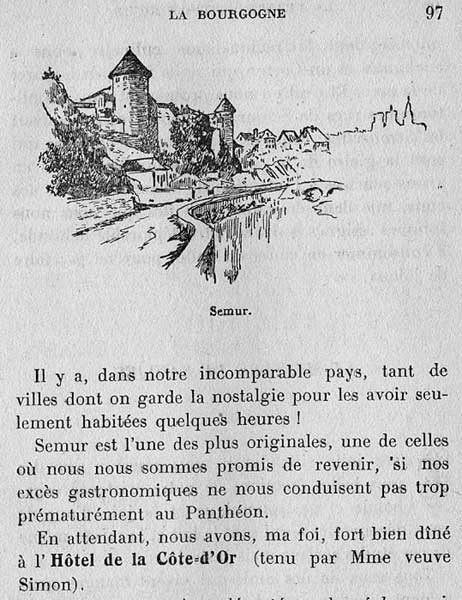

Cette distillerie de New-York fut vendue à la

mort prématurée de Joseph Simon. Sa veuve revint vivre en France,

avec ses enfants et ouvrit un hôtel-restaurant à Semur en Auxois.

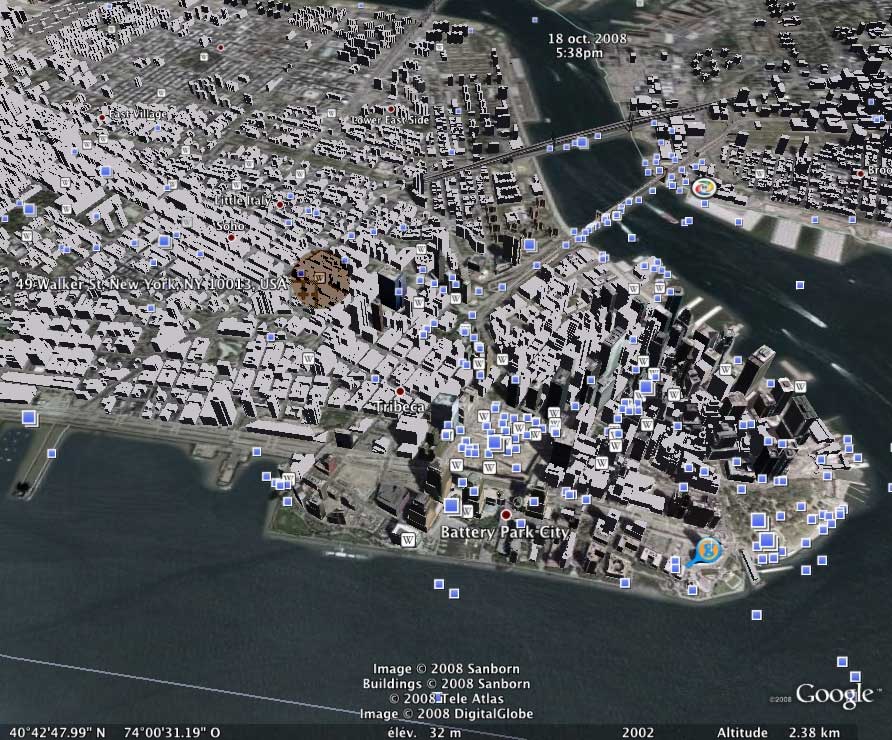

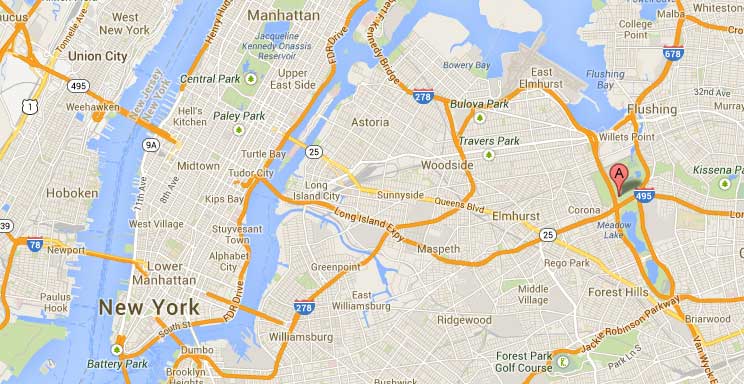

Je suppose que la distillerie fut fermée à

l'époque de la prohibition et que le terrain fut revendu car le

siège social, à mi-chemin en Manhattan et Soho, était

particulièrement bien placé. En ce qui concerne la distillerie et

la maison d'habitation il ne reste rien, les bâtiments ont été

rasés il y a longtemps pour construire le célèbre terrain de

sports de Flushing Meadows. Mais nous avons récemment retrouvé

quelques photographies de famille.

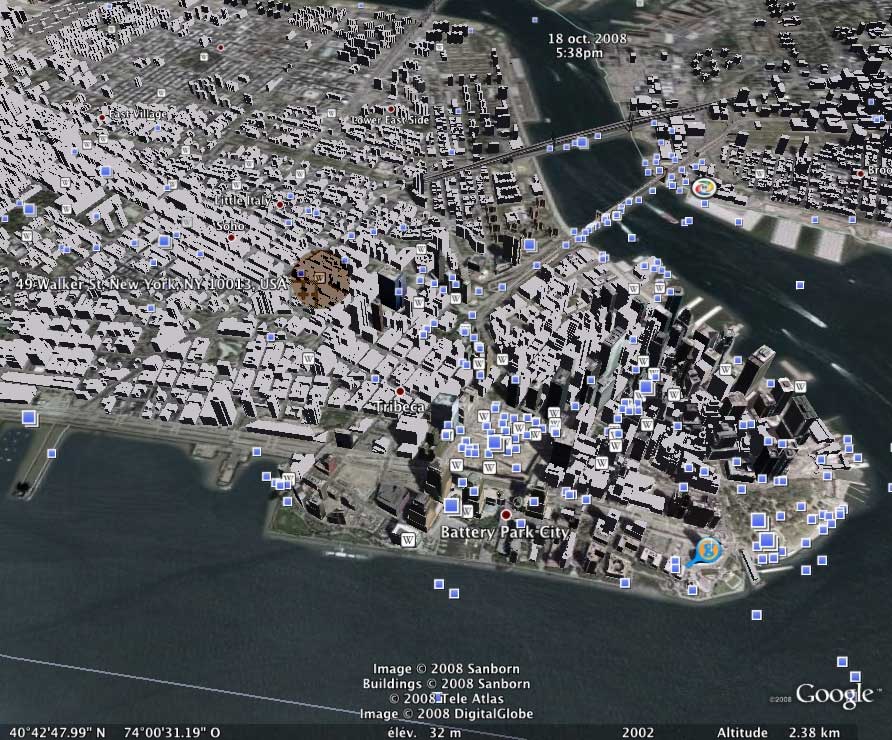

Une vue actuelle, par Google-earth

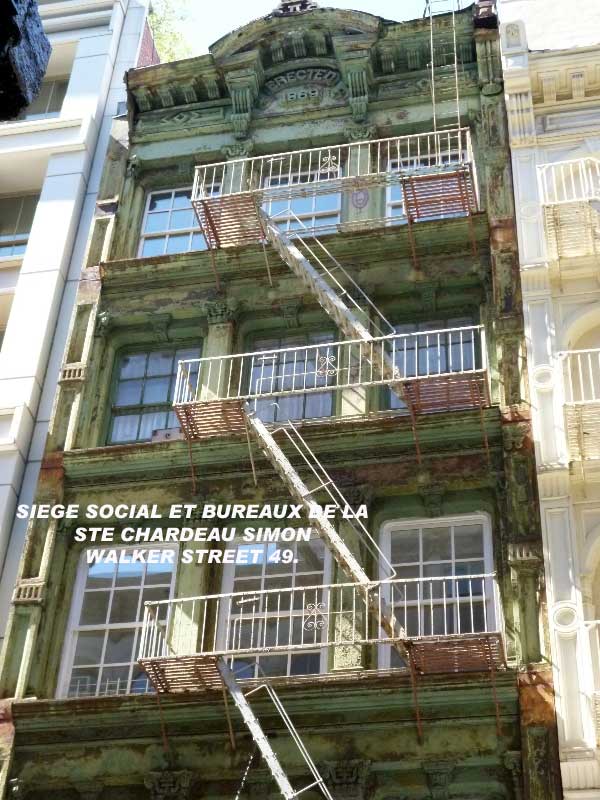

l'emplacement de la distillerie

Chardeau, Walker-Street: un monument historique pour New-York

l'emplacement de la distillerie

Chardeau, Walker-Street: un monument historique pour New-York

puisque cet immeuble a été édifié en 1869

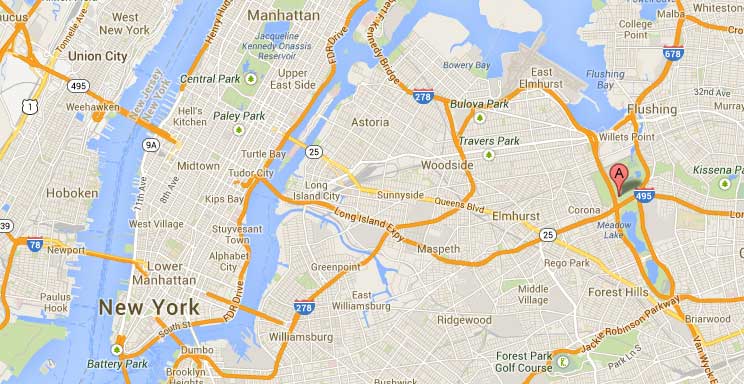

situation de la distillerie à Flushing-Meadow

situation de la distillerie à Flushing-Meadow

traversée de la famille Simon

sur le Rochambeau, en 1903:

traversée de la famille Simon

sur le Rochambeau, en 1903:

on passait le temps comme ou pouvait, en jouant à la grenouille

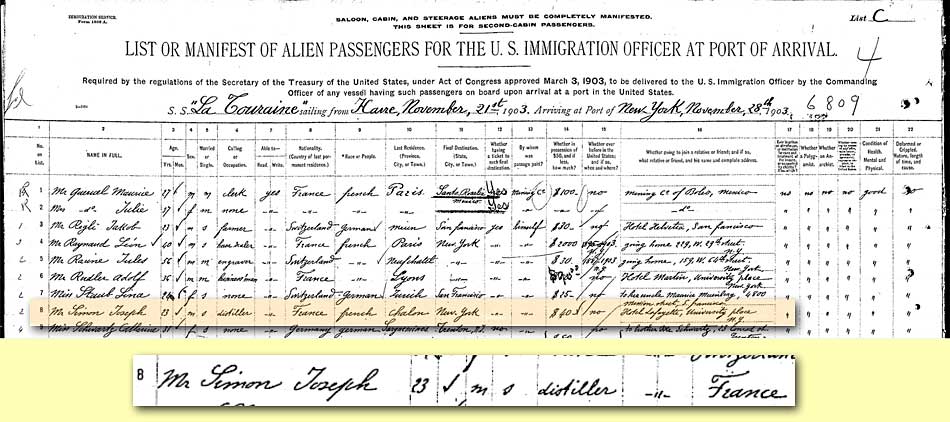

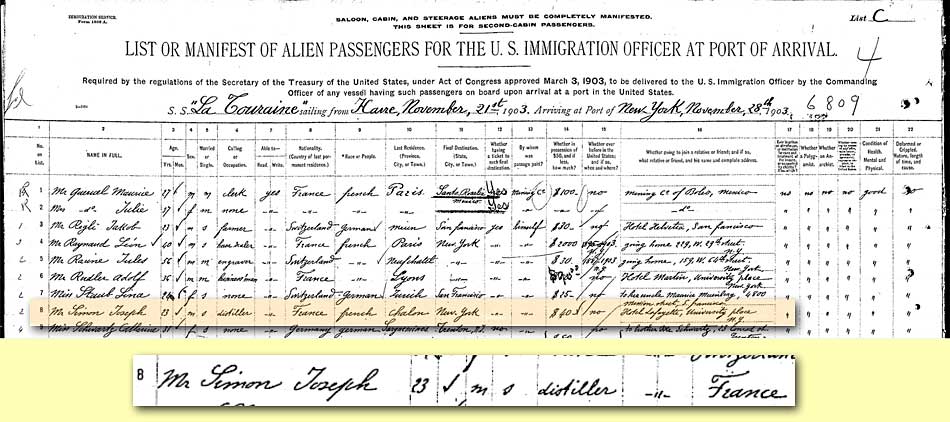

document d'immigration

de Joseph Simon - 28 novembre 1903

arrivée à la Pennsylvania

Station de New-york, qui n'a pas trop changé depuis

la maison de

Murray-Hill street à Flushing-Meadow, où la famille Simon s'est

installée

avec une vue de l'intérieur (une autre photo en couleur de 1915)

angle de Sanford avenue et de

Murray Hill street

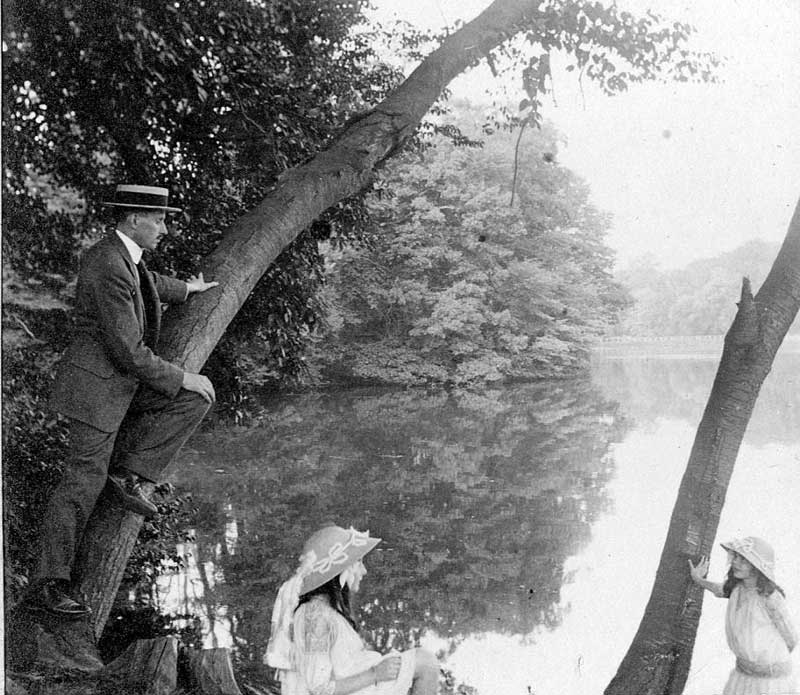

la maison se trouvait dans un

bel environnement, proche d'un lac: ici Joseph Simon est ses

filles, à proximité de leur maison

ce qui n'empêchait pas les

sorties à la plage de Rockaway, le week-end (plage qui a

certainement bien changé depuis)

deux vues de Flushing Meadow,

depuis la terrasse de la distillerie Chardeau

les employés de la distillerie

Chardeau, sur la terrasse

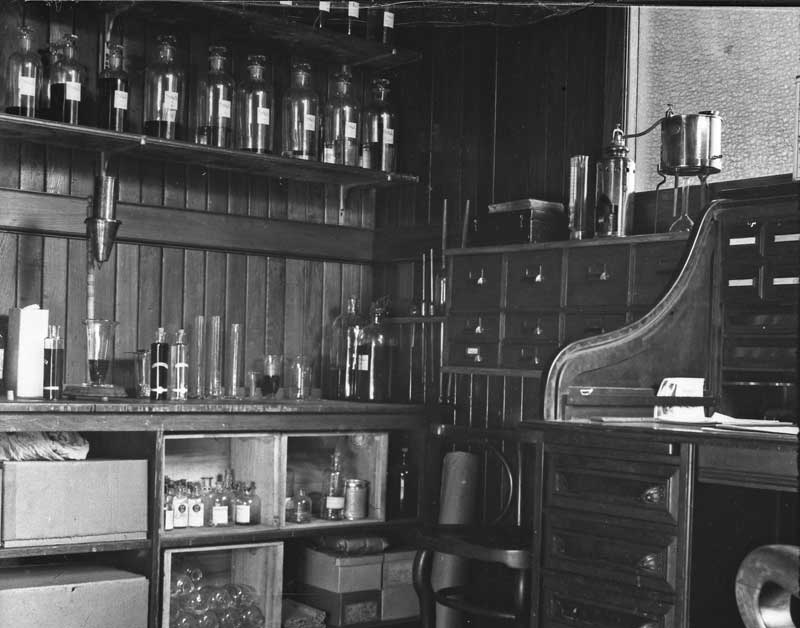

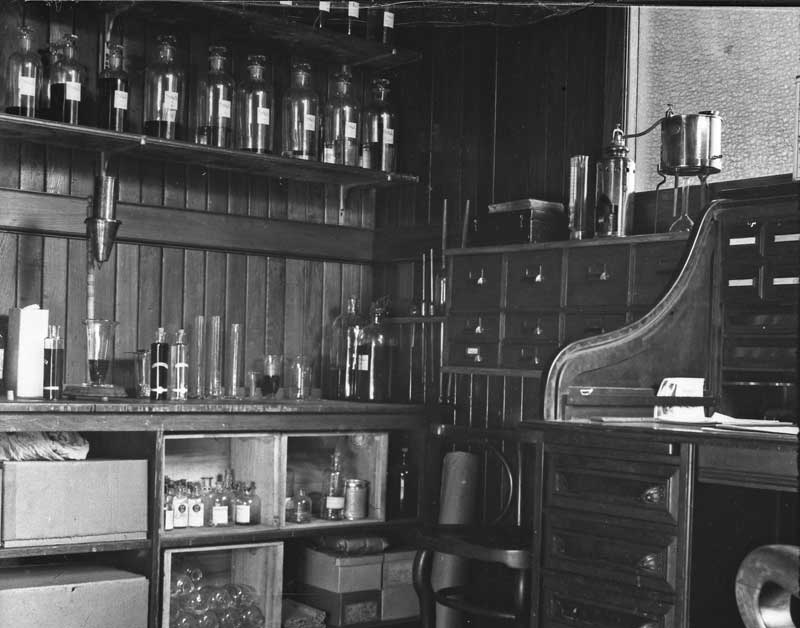

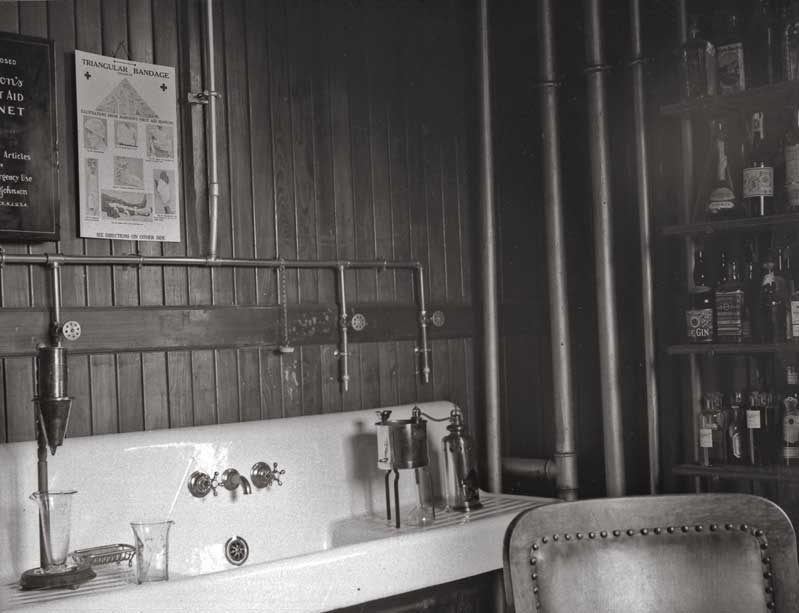

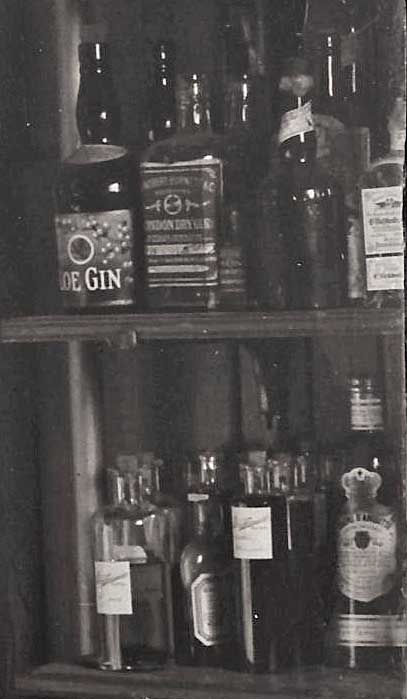

le laboratoire de la distillerie

Chardeau

en agrandissant on peut voir quelques bouteilles (sur

la droite) dont certaines sont peut-être des produits Chardeau

Une étiquette de la distillerie Chardeau, probablement la seule

qui reste

Autres exportations

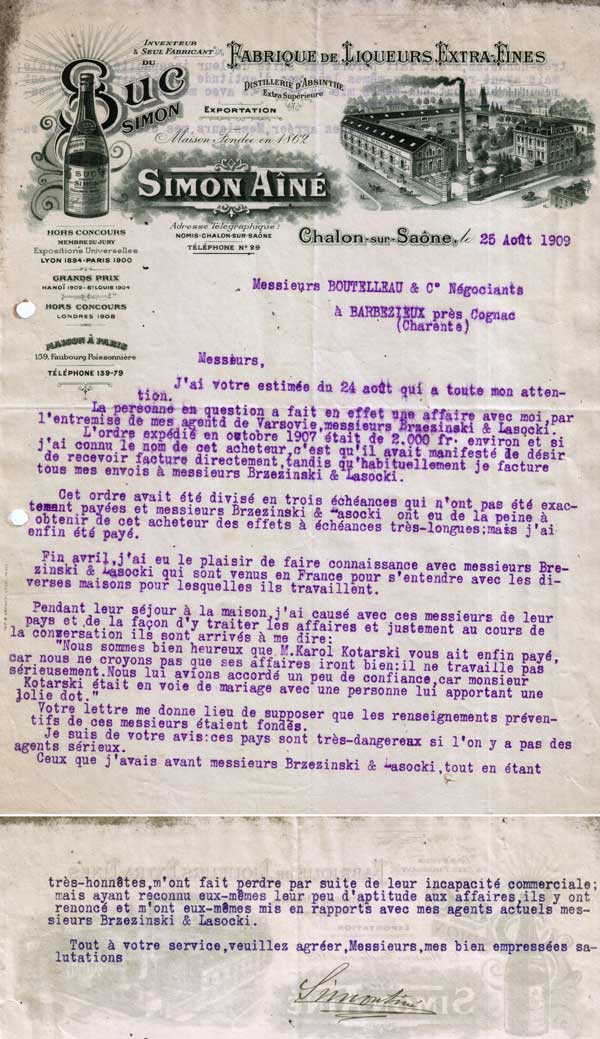

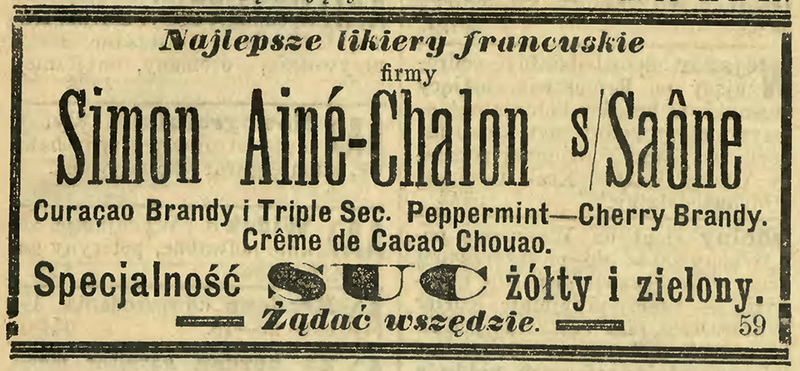

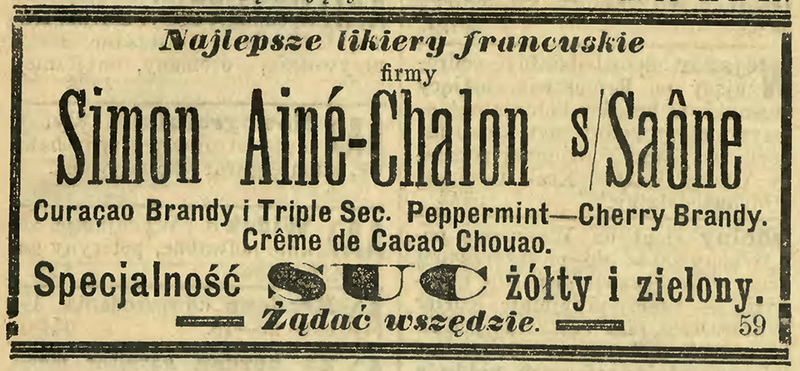

Plusieurs courriers font état d'une activité commerciale en Pologne

et de quelques déboires avec les représentant locaux comme en

témoigne la lettre ci-dessous, signée Simon Aîné en 1909, avec une

très belle en-tête que je ne connaissais pas encore.

il subsiste également quelques

publicités

il subsiste également quelques

publicités

J'ai aussi fait il y a peu l'acquisition d'un courrier de 1922,

signé par mon grand-père, par lequel il demande à un confrère des

références sur un représentant souhaitant vendre des produits Simon

Aîné en Pologne. Le marché était donc vaste.

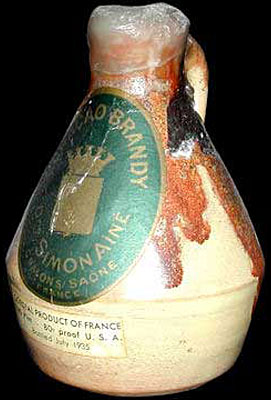

On trouve parfois des bouteilles et cruchons étiquetés en anglais et

destinées aux USA.

quelques produits Simon-Aîné destinés à l'importation aux USA

un cruchon de prunelle

au cognac, importé en Argentine

(curieusement le bouchon et l'étiquette ne sont pas bleus)

et un cruchon de curaçao importé aux USA

Un extrait de l'Almanak Administrativo, Mercantil e

Industrial do Rio de Janeiro - 1891 à 1940 qui signale

(curieusement classé dans les produits pharmaceutiques) un

délicieux apéritif de la maison Simon-Aîné Chalon-sur-Saône, vendu

sous le nom ravissant de "a Seductora" (la séductrice)

J'ai également retrouvé la trace d'importations en

Italie: une bouteille de fine abricot de 1940 (comme quoi la

guerre n'empêche pas le commerce...):

ÉPILOGUE

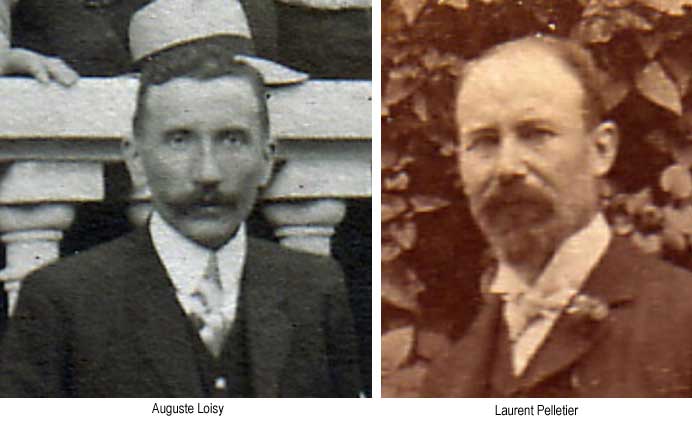

Lorsque mon arrière-grand-père Jean-François

Simon, fondateur de la distillerie est décédé, il laissait

derrière lui 12 enfants. Pour faciliter la succession une société

fut créée (en 1911), dont les enfants se partagèrent les actions.

Mon grand-père Étienne Simon, qui était l'aîné, en devint le

directeur.

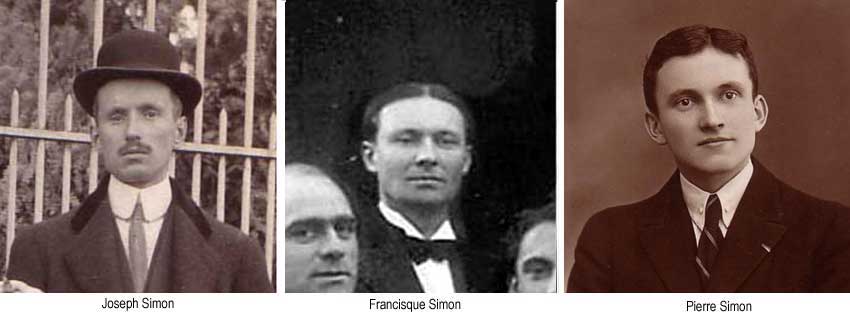

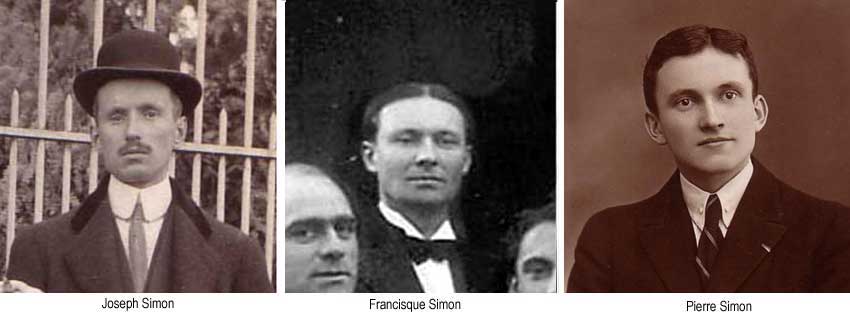

Mais Étienne n'eut que des filles (à l'époque il

était pratiquement inconcevable qu'une femme occupât un poste de

direction, bien que certaines de ses surs aient laissé le

souvenir de femmes brillantes) et ses jeunes frères avaient été

destinés à d'autre tâches: Joseph avait été envoyé aux USA

représenter la société; Francisque fit de même à Leipzig (ville

réputée pour ses grandes foires), avant de travailler en Ile de

France (voir l'en-tête de lettre ci-dessus, où l'adresse de la

distillerie est à Aubervilliers); Pierre le plus jeune, faisait

l'objet de tous les espoirs. C'est lui qui détenait les (précieux)

secrets de fabrication et il aurait volontiers vu son fils,

également prénommé Jean-François, en "repreneur de l'enseigne".

Deux des gendres furent également appelés à

collaborer: Auguste Loisy en Ile de France et Laurent Pelletier

comme représentant.

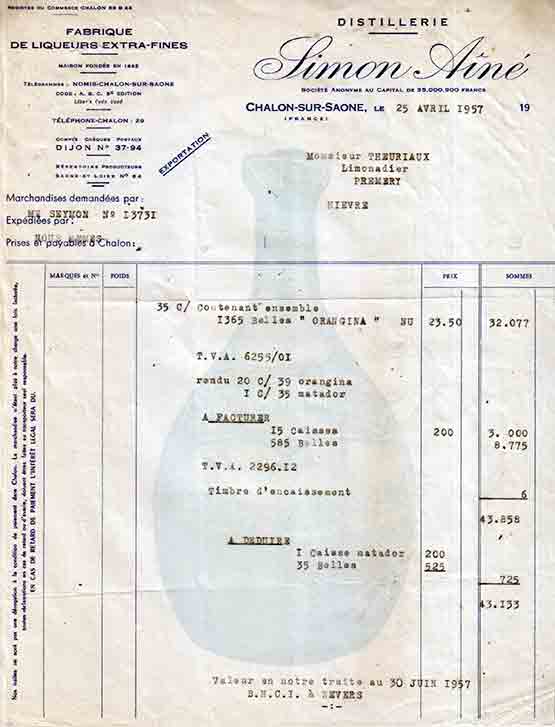

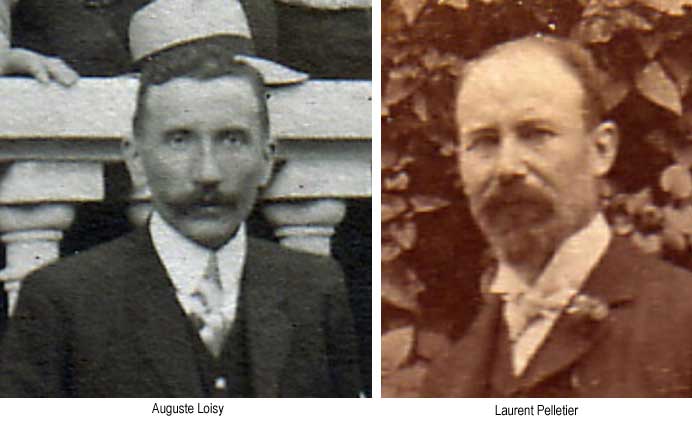

Dans les années 50, la distillerie qui commençait

à avoir des problèmes financiers a diversifié sa production,

obtenant un contrat pour l'embouteillage des jus de fruits de la

marque "Orangina" pour une partie de la France, comme l'atteste la

facture ci-dessous, émise en 1957.

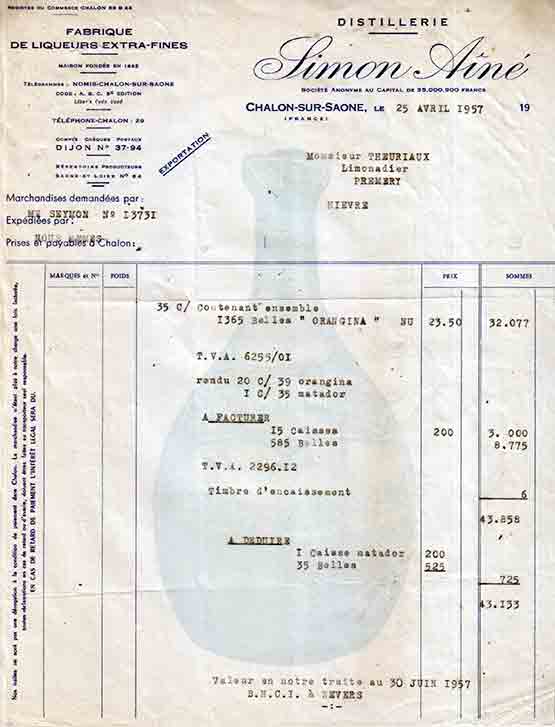

Cela n'a toutefois pas suffi à sauver

l'établissement, face à une concurrence et une industrialisation

de plus en plus fortes et, il faut bien le dire, du fait d'une

gestion à l'ancienne, peut-être un peu laxiste et dépensière,

ainsi que d'une recherche de qualité, de plus en plus inadaptée au

marché et aux exigences de la vie moderne. À cela sont venues

s'ajouter des malversations de la part d'un employé (voir

ci-dessous) qui ont largement contribué à "couler" l'entreprise.

Étienne Simon ne prit donc sa retraite qu'à un âge avancé. D'après

ce que j'ai entendu dire (mais j'étais encore enfant), il n'aurait

pas su discerner à temps les signes avant-coureurs alarmants

relevés par ses banquiers, dûs à des dépenses excessives. Puis un

mauvais contrôle des actions aurait amené la famille à perdre la

majorité dans la société, au profit d'une firme concurrente de

Dijon. La coupure de presse que je reproduis ci-dessous, donne les

tristes circonstances dans laquelle la distillerie a déposé son

bilan. Notre famille y a perdu un bien précieux, tout comme les

nouveaux actionnaires dijonnais (d'après les souvenirs d'une

cousine, il s'agirait essentiellement de membres de la famille Lejay-Lagoute dont la

liqueur de cassis est plus ancienne de la société Simon-Aîné,

puisqu'elle aurait été inventée en 1841/

C'était en 1959. Mon grand-père est décédé dans

l'année. On lui avait laissé la disposition de la maison, jusqu'à

sa mort: on savait vivre en ces temps là. Je pense, en fait,

que la maison avait été la propriété de la société Simon-Aîné,

puis qu'elle avait été mise en vente lors de la liquidation, sans

trouver acquéreur. Ce n'est que plus tard, après l'incendie des

ateliers, qu'elle a été rasée pour faire place à des logements et

des commerces.

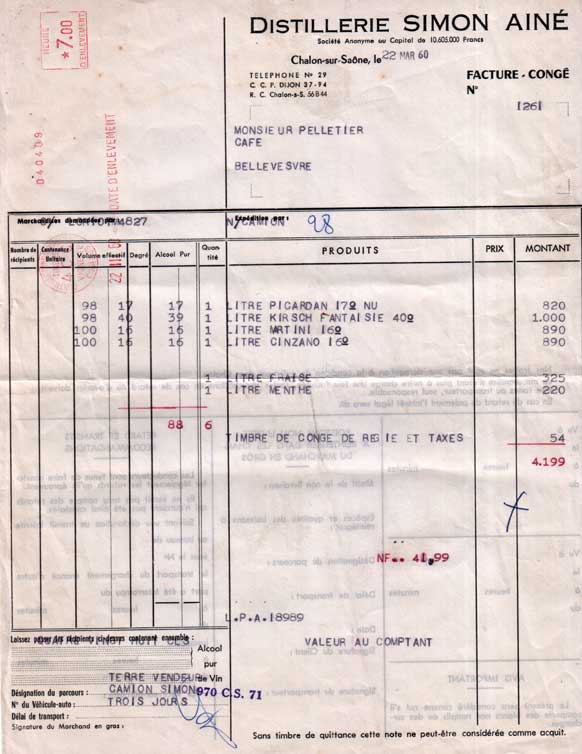

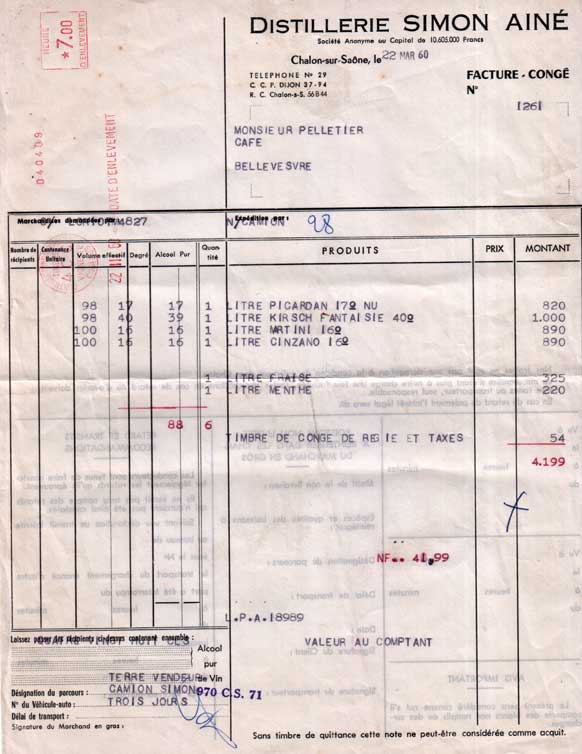

J'ai récemment déniché toutefois une facture de

la distillerie Simon-Aîné datée du 22 mars 1960 ce qui prouve que,

avant d'être liquidée, la société a dû être placée en redressement

judiciaire et conserver quelques activités (ou liquider ses

stocks) après 1959

Il ne reste plus à la famille que la marque et

les "secrets" de fabrication (ils sont pieusement conservés par un

cousin) qui pourraient peut-être un jour, qui sait, redonner vie à

ces merveilles qu'étaient les liqueurs Simon-Aîné.

un clin d'il pour terminer:

un clin d'il pour terminer:

un beau tag dans mon quartier, sur le rideau d'un café!

Le produit a cessé d'exister, mais la pub (involontaire) est

bien vivante.